ART

정도련, 미술관이 할 수 있는 일

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

정도련, 홍콩M+뮤지엄 부관장 겸 수석 큐레이터. Winnie Yeung @ Visual Voices © M+, Hong Kong

2019년, 아시아 최대 시각문화미술관을 기치로 내건 M+는 팬데믹의 홍수 속에 개관하면서 관람객의 99%가 내국인인 아이러니한 상황을 맞이했고 역설적으로 이때의 경험은 미술기관이 시민사회에 어떤 역할을 할 수 있을지 새로운 가능성을 모색하는 기회가 되었다. 개관 1주년 특별전 «야요이 쿠사마: 1945년부터 지금까지(Yayoi Kusama: 1945 to Now)»는 그렇게 탄생한 결과물이다. 미술관의 위엄을 유지할 것인가, 대중에게 한 발 더 다가갈 것인가. 정도련은 후자에 무게를 둔 듯하다.

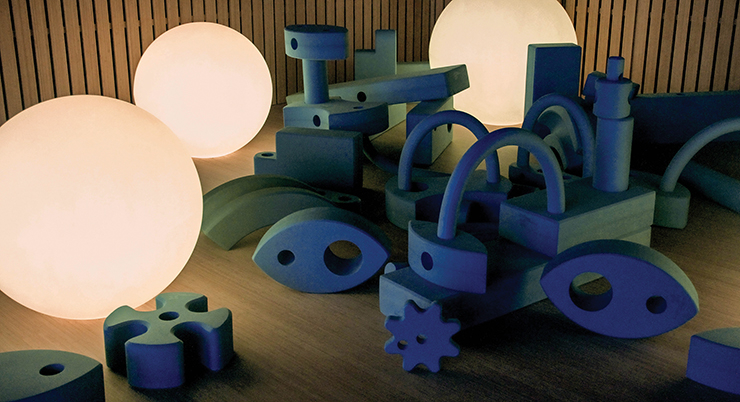

Family Day Drop-in: Kusama in Imagination Playground © M+, Hong Kong

영향력 있는 큐레이터이자 큰 기관의 부관장으로서 요즘 미술계의 무엇에 집중하나요?

모두가 소셜미디어를 통해 큐레이터가 혹은 KOL(key opinion leader)이 되려고 하는 시대가 되어버렸지요? M+가 팬데믹의 와중에 개관하게 되었기 때문에 그런 전대미문한 상황에서 동시대의 문화기관의 성격도 진화할 필요가 있지 않은가 하는 생각을 하게 되었어요. 소셜미디어는 물론 상업 분야와 비교해볼 때 속도가 다소 느리긴 한 것이 기관이지만 우리도 KOL이 되어야 하지 않을까 싶었죠. 예를 들어 M+ 웹사이트에 들어가보면 M+ 매거진이라는 웹 콘텐츠가 발행되고 있어요. 전시뿐만 아니라 이런 식으로 자연스럽게 내부에서 벌어지고 있는 리서치와 사유, 거기에서 우러나오는 우리의 관점을 보여주는 것도 큐레이팅의 일부라고 생각합니다.

지난해 <바자>와의 인터뷰에서 “나의 정체성은 ‘기관을 만드는 사람’”이라고 말했습니다. 공교롭게도 기관이 문을 여는 시기에 팬데믹이 시작되었고, 그동안 아이들이 학교에 갈 수 없었기 때문에 어린이 및 가족을 위한 프로그램을 개발하는 등 기관과 시민사회의 연결을 위한 여러 가지 시도를 펼쳤습니다. 예술이 시민사회에 필수적이어야 한다고 믿나요? 팬데믹 기간 동안 해외의 아트 피플이 아닌 홍콩 시민들과 진하게 소통한 경험이 기관 사람인 본인에게 어떤 영향을 미쳤는지 궁금합니다.

실버라이닝은 구름에 가려져서 해가 보이진 않지만 그 위로 슬몃 보이는 환한 언저리를 말하죠. 팬데믹 때 문을 열었고 99%의 방문객이 모두 현지인이었다는 것이 실버라이닝이라고 생각해요. 솔직히 일반적인 상황에서 문을 열었다면 “우리가 가장 중요시하는 퍼블릭은 현지인입니다”라는 말을 머리론 이해해도 가슴으로 실감하지 못했을 것 같아요. 10년 동안 글로벌 기관을 만든다는 것에 매여있었으니까요. 국제적인 비평계에서 어떻게 보여지고 있는지에 경도되지 않고 공공기관의 진정한 가치관에 대해 상기할 수 있었던 시간이었어요. 이 경험이 개관후 첫 특별전인 «야요이 쿠사마: 1945년부터 지금까지(Yayoi Kusama: 1945 to Now)»에 반영됐고요. 특히 전시의 메인 내러티브와 메시지가 치유에 관한 것이라는 부분이 그렇습니다.

그간 쿠사마 야요이의 여러 회고전이 있었지만, «야요이 쿠사마: 1945년부터 지금까지(Yayoi Kusama: 1945 to Now)»가 특별한 것은 그간의 연대기적 전시 방식에서 벗어나 6개의 주제로 철학적 면도 함께 살펴보았다는 점인데요. ‘Infinity/ Accumulation/ Radical Connectivity/ Biocosmic/ Death/ Force of Life’라는 주제는 어떻게 도출하게 되었나요?

전후 일본 미술을 오랜동안 리서치해왔고 여러 가지 프로젝트도 진행했고 또 쿠사마가 세계적인 작가라고 생각하지만 제가 그 회고전을 하게 될 거라고는 상상도 하지 못했어요. 그랜드 오프닝 일 년 후 처음으로 하는 특별전을 고민하는 과정에서 아시아 최초의 글로벌 현대 뮤지엄인 M+의 첫 특별전이라고 하는 큰 기대에 부합하는 아시아 출신 작가는 쿠사마밖에 없겠다 싶었죠. 전시만 4년을 준비했어요. 이제 와서 고백하자면, 처음엔 제가 직접 큐레이팅까지 참여할 생각이 없었어요. 미카 요시타케(Yoshitake Mika)가 지금 활발하게 활동하는 세대의 쿠사마의 전문가라서 그를 초청해 큐레이팅을 맡기려고 했죠. 그런데 당시 M+가 오픈도 안 했고 불확실한 면이 있어서 기관 내에 있는 사람이 협업할 필요가 있다는 기관과 작가측 의견으로 제가 투입된 거예요. 애당초 연대기적 디스플레이는 하고 싶지 않다고 생각해서 다른 방법을 고민했고 그렇다면 쿠사마를 여러 각도로 해석하면 어떨까 싶었죠. ‘Infinity’, ‘Accumulation’은 쿠사마의 초기 작업에서부터 나오는 워낙 중요한 키워드이고 ‘Radical Connectivity’, ‘Biocosmic’은 이미 미카가 작가의 작업과 철학을 해석하면서 떠올린 키워드를 제가 끌어낸 형태입니다. ‘Death’는 작가가 오랫동안 집착해온 명제라 자연히 들어가면서 이것과 페어가 될 마지막 키워드가 필요해 보였고 ‘Force of Life’가 제안된 겁니다. 차츰차츰 추출된 여섯 개의 주제로 세 개의 쌍을 이루는 이야기의 구조를 만든 거죠. 이런 스토리텔링이 큐레이터로서 제가 해야 할 역할이라고 생각했고요. 아까도 말씀드렸듯 팬데믹을 겪으면서 기관의 정체성과 본질에 대한 고민이 많았어요. 모두에게 접근가능한 내러티브한 목소리. 그 고민의 결과가 이런 방식으로 풀이된 것 같아요.

Installation view of Dots Obsession - Aspiring to Heaven’s Love (2022) at Yayoi Kusama: 1945 to Now, 2022. © Dan Leung, © M+, Hong Kong

전시를 통해 쿠사마 야요이라는 한 인간을 비로소 입체적으로 이해할 수 있었습니다. 거기에서 큐레이션의 힘을 실감했고요. 그동안 주목받지 못했던 작가의 중년기를 조망했기 때문이 아닐까 싶은데요.

쿠사마 하면 테이트 모던, 퐁피두, 레이나 소피아, 휘트니까지 순회했던 큰 전시가 있어요. 거의 10년 전인데 그 전시를 포함한 다른 회고전에서도 1958년부터 1973년의 뉴욕 시기를 집중적으로 조명하고 다른 개인전들도 초기나 최근작에 포커스를 두죠. 작가의 일대기를 보면 실제로 그가 뉴욕에서 다시 일본으로 돌아온 이후의 몇 년은 거의 암흑기죠. 일본 내에서도 별로 알려진 바가 없는데 작업을 그만둔 건 아니지만 전시도 거의 못하고 대체로 글 쓰는 데에 집중했습니다. 우울증도 심했고 자살 시도를 한 뒤에 정신병원에 자발적으로 입원하기도 했고요. 그때 작가의 나이가 40~50대였는데 슬럼프였던 거죠. 핫한 신진 작가도 아니고 원숙한 원로 작가도 아닌, 어떻게 보면 작가들에게 위험한 시기인 것 같아요. 어찌 됐든 쿠사마는 그렇게 개인적인 문제와 시기적으로 어려운 면이 겹쳐지면서 70~80년대 초에 고생을 했는데요. 오히려 그런 이유로 저는 작가의 중반기를 제대로 이해해야 어떻게 오늘의 쿠사마가 되었는가를 알 수 있다고 봤어요. 이 세계적인 작가가 어떻게 세계적인 작가가 됐는지를 15년간의 뉴욕 시기만 보고 다 알 수는 없다고 생각했으니까요.

전시장 입구에 적힌 “Discover this visionary artist’s groundbreaking career and witness the power of art to connect and heal”라는 단 하나의 문장이 인상적이더군요. 실제로 M+의 모든 캡션은 1백50개의 단어를 넘지 않는다고 들었습니다. 여기에 어떤 철학을 갖고 있습니까?

전문 큐레이터로서 저도 긴 글 읽기를 좋아해요. 하지만 저를 기준으로 삼으면 안 될 테죠. 대중에 대해서 정말 많이 생각해요. 전시 담당 그리고 러닝과 해석 담당 큐레이터들과 몇 년간의 워크숍을 통해 저희 기관의 목소리를 ‘Friendly, Informative, Approachable’ 이렇게 세 가지 특성으로 설정했고 어느 정도의 텍스트 길이가 가장 적합할지 의논했어요. 그 결과 영문의 경우 전시 개요나 주제 소개문은 1백50단어 이하, 캡션은 1백 단어 이하로 결정되었어요. 방문객 모두가 좋아하는 건 아니에요. 조금 더 길었으면 좋겠다는 의견도 있었고요. 홍콩 사람들이 텍스트를 매우 꼼꼼히 읽는 편이라 ‘홍콩은 학구열이 높다’라고 생각했는데, 홍콩 출신 동료들은 “아니다 돈을 냈으니까 그만큼 본전을 빼려고 하는 거다”라고 하는 등 저희 안에서도 여러 가지 의견이 나오는데 일단은 그쪽으로 밀어붙이려고 해요. 시각예술이나 시각문화는 언어 이상의 의미를 시각적인 요소로 전달하기에 그렇게 불려지는 것이니까 텍스트에 종속되지 않을 정도의 정보량을 제공하는 것이 중요합니다. 맞는 답을 주는 역할이 아니라 시각적인 사고를 하도록 자극하는 역할을 하는 게 텍스트의 역할이라고 생각해요. 현재는 대중이 어떻게 반응하는지 관찰하며 피드백을 받는 과정이죠. 사실 큐레이터들은 학술적인 트레이닝을 받은 사람들이잖아요. 자기가 배운 것(러닝)을 언러닝하는 게 가장 힘들어요. 저도 그런 고생을 했고요. 나이가 들고 경험이 쌓이면서 이제는 다른 큐레이팅을 편집하는 역할을 하고 있죠. 차세대 큐레이터들을 훈련시키는 역할이기도 해서 어느덧 혹독한 편집자가 되었습니다.(웃음)

오늘날 예술가는 여행자입니다. 큐레이터도 물론인데, 큐레이터에게는 작품을 직접 보는 것이 매우 중요할 것 같습니다. 작품의 무게, 부피, 높이 등 물리적인 감각을 느낄 수 있는 경험을 위해서 말이에요. 이에 동의하나요? 홍콩에 거주하며 현대미술을 연구하는 데 물리적 어려움을 느낄 때가 있었나요?

맞아요. 아직도 작업은 실물을 봐야 하고요. 현대미술을 담당하는 사람에겐 많이 보는 것이 정말 중요해요. 그런데 솔직히 말하면 팬데믹이 끝나가는 이 상황에서 예전에는 별 숙고 없이 당연히 중요하다고 여겨온 여행, 유동성 등을 어떻게 재판단해야 할지 잘 모르겠어요. 팬데믹이 한창일 때 홍콩은 고립되어 있었고 그러면서 전 세계적으로 미술계 내에 우리의 수행방식을 완전히 바꿔야 한다는 등의 이야기가 나왔죠. 이제 여기저기 비행기로 날아다니고 아트페어와 비엔날레를 돌아다니는 그런 수행은 그만둘 필요가 있다고요. 그런데 보세요. 팬데믹이 끝나자마자 모든 건 제자리로 돌아왔죠.

Installation view of The Dream of the Museum in Cissy Pui-Lai Pao and Shinichiro Watari Galleries. © Lok Cheng, © M+, Hong Kong

탄소발자국에 대한 문제, 디지털 전시에 대한 가능성 같은 화두는 이제 거품처럼 사그라든 느낌이에요.

제 경우엔 2년 반 동안 홍콩의 격리 조건으로 여행을 못했지만 M+ 오프닝과 쿠사마 전시에 집중하는 데 오히려 도움이 되어서 여행을 못한다는게 특히 문제점은 아니었습니다. 그러다가 작년 여름에 처음으로 베니스비엔날레, 도큐멘타 등을 보려 출국했고 9월에는 프리즈, 키아프 등을 보기 위해 서울에 오는 등, 다시 일을 위해 여행하기 시작했는데 행동은 하고 있지만 어쩐지 불편한 느낌이 있더라고요. 물론 사람은 다른 사람을 만나야만 하고 특히나 큐레이터는 끊임없이 예술의 새로운 동향을 살펴봐야 하는 이들이잖아요. 그럼에도 팬데믹의 트라우마와 그를 통해 각인되었던 배움의 기억이 너무나도 급격히 망각된 느낌이 불편하게 다가와요. 글로벌 노매드처럼 여행을 하는 것이 정말 큐레이터의 아이덴티티일까? 의문이 드네요.

내년 베니스비엔날레 외위전(홍콩관)은 어떻게 준비하고 있나요?

2013년부터 시작해서 벌써 6번째네요. 작가와 큐레이터도 선정을 끝냈고 열심히 만들고 있습니다. 베니스는 본 전시만이 아니라 국가관도 자르디니에만 26개가 있고 아르세날레에도 숫자가 계속 늘어가요. 1백 개 이상의 전시가 열리는지라 이럴 때는 그룹전보다는 개인전에 올인해야 한다는 철학을 갖고 있어요. 이번에 선정한 트레버 영(Trevor Yeung)은 30대 중반의 젊은 작가인데 식물, 동물, 특히 물고기가 없는 어항을 매체로 활용합니다. 환경이나 지속가능성이라는 키워드와 자연스럽게 부합하는 작가이기도 하고요. 베니스비엔날레는 국제적으로 아직도 가시도가 가장 높은 현대미술전이기 때문에 이런 맥락을 견디고 소화할 수 있는 작가여야 해요. 트레버는 지난 몇 년 동안 국제적인 경험을 충분히 축적해왔고 이 경험을 통해 다음 레벨로 넘어갈 수 있는 가능성을 지녔다고 생각합니다.

언젠가 물리적인 공간의 제약 없이, 또 아티스트의 생존 유무와 상관없이 전시를 기획한다면 어떤 모습일지 상상해본 적 있나요?

저는 흔히 국제 미술계에서 아시아 미술에 집중하는 사람으로 알려져 있고, 그게 사실이기도 해요. 그런데 미국에서 활동할 때는 비주류를 주류 안으로 끌고 들어오는 활동가 같은 큐레이터의 역할을 했다면, 홍콩으로 넘어오면서 비주류를 주류화하는 것이 아니라 아시아의 시각에서 보는 글로벌 아트가 무엇인가를 규정하며 이야기하는 게 제 목적이 됐다고 할 수 있어요. M+ 개관 전시 중에 «The Dream of the Museum»이라는 전시가 좋은 예시가 될 듯합니다. 저희는 오프닝의 모든 전시들을 하나의 팀으로 만들었다는 취지로, 전시 하나하나에 담당 큐레이터의 이름을 달지 않았는데 미술계 사람들은 어떻게 제가 그 작은 전시를 직접 담당했다는 걸 다 알고 있더라고요. 6개의 컬렉션전 중에서 가장 작은 전시였지만 M+의 무엇인가를 가장 잘 표현할 수 있는 전시이기도 했어요. 첫 섹션에는 마르셸 뒤샹, 존 케이지 그리고 백남준, 오노 요코가 나와요. 아시아 시점에서 본 글로벌 개념미술은 무엇인가에 대해 그 역사의 근간이 되는 2명의 서양 작가와 2명의 동양 작가를 같은 공간에 제시한 후에, 두 번째 섹션에서 30여 명의 다국적 작가들이 4명의 역사적인 작가들을 따라가며 나름대로 어떻게 개념미술을 전개해나가는가를 보여주면서 M+만의 시점과 내러티브를 보여주는 전시였죠. 어쩌면 이 전시야말로 앞으로 제가 보여줄 M+ 프로젝트의 청사진이 아닌가 싶습니다.

우연히 큐레이터의 길로 들어섰고 그 후로 지금까지 미술인으로 살고 있습니다. 궁극적으로 무엇이 본인을 이렇게 오랜 시간 예술세계에 머물게 만든다고 생각하나요?

농담 섞인 말이겠지만 제가 아는 작가가 미술계가 좋은 이유를 이렇게 표현했어요. “forever high school”이기 때문이라고요. 언제까지나 성숙하지 않고 10대처럼 살아갈 수 있다는 의미이겠죠. 저도 공감했어요. 재정적인 문제 같은 것도 무시할 수 없지만 여전히 새로운 호기심을 기반으로 다른 작가나 큐레이터와의 관계에 집착하기도 하고 소소한 문제로 서로 싸우기도 하는 등 ‘성숙한 사회인’들에게는 ‘유치’해 보일 수도 있는 무언가에 집착하는 아름다움이 있는 것 같아요. 어린아이 같은 순수함을 유지하게 해주는, 그래서 여전히 미성숙하게 살아갈 수 있게끔 만들어준다는 점에서 미술이 좋습니다.

손안나는 <바자>의 피처 디렉터다. 언젠가 출장이 아닌 여행으로 서구룡 문화지구에 방문한다면 하버뷰를 따라 아트 파크를 천천히 산책하고 싶다.

Credit

- 글/ 손안나

- 사진/ ⓒ M+, Hong Kong

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식