ART

프리즈 서울 제1회 아티스트 어워드

수상자는 우한나 작가.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

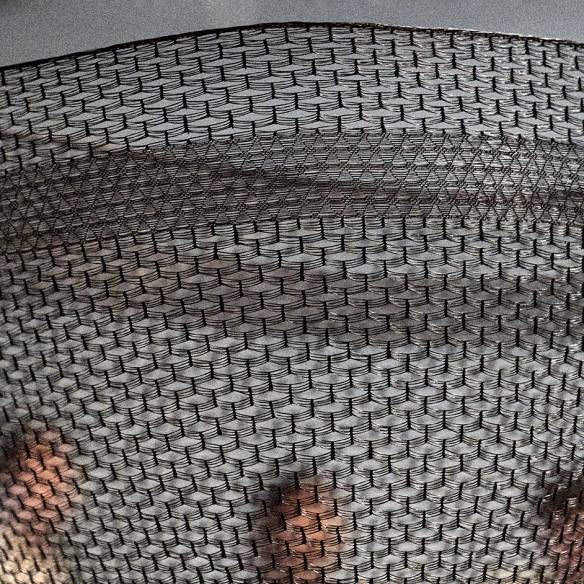

프리즈 서울 제1회 아티스트 어워드의 수상자로 우한나 작가가 선정되었다. 올해 아티스트 어워드는 신진 예술가들의 작품을 프리즈 서울을 통해 처음 선보이는 기회를 제공하고자 불가리의 후원으로 마련되었다. 수상 작가에게는 소정의 상금과 작품을 전시할 기회가 수여된다. 프리즈 서울 디렉터 패트릭 리는 “서울에서는 처음으로 개최되는 아티스트 어워드는 신진 작가들에게 소중한 지원의 기회를 제공하고 글로벌 무대에 존재감을 알리는 기회가 될 것”이라고 말했다. 또한 어워드 심사단은 “여성성에 대한 세심한 고민과 통념을 깨는 조각의 세계를 여는 우한나 작가의 매혹적인 패브릭 설치작품을 지지한다”며 우한나를 수상자로 선정한 이유에 대해 밝혔다.

매년 프리즈 런던에서 진행된 이 상은 신진 작가들이 페어를 통해 경력을 쌓도록 돕고 있다. 이전 수상자로는 조던 울프슨(Jordan Wolfson), 로렌 할시(Lauren Halsey) 등이 있고 특히 로레오파트 가든 프로젝트(Rooftop Garden Commission)는 현재 뉴욕의 메트로폴리탄 미술관에서 전시 중이며 프리셔스 오코요몬(Precious Okoyomon)은 지난해 베니스 비엔날레(Venice Biennale)에서 작품을 선보였다. 또 알버타 휘틀(Alberta Whittle)은 스코틀랜드 국립 현대미술갤러리(Scottish National Gallery of Modern Art)에서 최근 대규모 개인전을 개최하는 등 의미 있는 성과를 내고 있다. 아티스트 어워드는 전세계 신진 아티스트에게 수여하는 독립적인 상으로 페어에 참가하는 아티스트가 아니어도 심사의 대상이 될 수 있다.

제1회 프리즈 서울 아티스트 어워드는 루벤 키한 (Reuben Keehan, 퀸즐랜드 미술관 현대아시아미술 큐레이터), 김선정 (아트선재센터 예술감독), 고원석 (독립 큐레이터), 문경원 (작가 겸 이화여자대학교 교수), 앤드류 러세스 (Andrew Russeth, 미술 평론가) 등 유수의 예술계 전문가들이 심사단으로 참여했다.

지난 10월, <바자>와 우한나 작가가 나눈 이야기:

우한나 작가

신체 장기를 염두에 두고 만든 패브릭 조각 시리즈 <Bag with You_Take Your Shape>는 실제 경험에서 출발한 작업이라고.

2019년 생애 첫 건강검진을 통해 오른쪽 신장은 쪼그라들고 왼쪽은 비대해져 있다는 것을 발견했다. 기능상으로 크게 문제가 있는 건 아니지만 태어날 때부터 기형이었는지 자라면서 변화가 생긴 건지 몇 달간의 추적 검사로도 알 길이 없었다. 화성 이주를 현실적으로 고려하는 시대에 내 몸 안의 장기에 대해서는 까마득히 몰랐다는 사실이 멜랑콜리할 정도로 황망했다. 이후 신체의 장기들이 어떤 연결고리를 갖는지 어떤 양상으로 쇠하는지 열심히 찾아보게 됐는데, 그때부터 패브릭을 주재료로 진행하던 입체 작업의 결과물이 의도하지 않게 인체의 장기 형상을 띠기 시작했다. 느슨하게 바느질해 주름을 표현하기도 하고 선홍빛 천을 선택하거나 절개하듯이 가위로 가른 다음 수술하는 것처럼 바느질로 꿰매기도 하고…. 그렇게 만든 입체 조각에 끈을 달아 매니까 복부에 위치하는 게 그야말로 장기 그대로의 모습이었다. 그러면서 자연스럽게 공상이 떠올랐는데 미세먼지가 심한 날은 폐를 한두 개 더 휴대하면 좋겠다 싶고, 악몽을 먹어주는 장기랄지, 암을 위한 ‘캔서 서커’가 나오기도 하는 등 점점 토템적인 의미도 가미되었다. 최근에는 퇴화한 꼬리도 나오고(<오렌지본(Orange Bone)>), 물고기에만 있는 기능인 아가미를 탑재하기도 한다(<아가미(Gill)>).

서울시립 북서울미술관의 전시 «조각충동»에서 방금 말한 <오렌지본>과 <아가미>를 만날 수 있었다. 이번에는 모델들과 화보를 촬영하여 작품들을 이미지화하고 관람객이 착용할 수 있게 했다. 마침 전시 공간도 부티크처럼 꾸며놓았는데.

점점 제스처가 확장되고 있는데 결국에는 상실과 결핍에 관한 얘기이다 보니 자칫하면 장애를 가진 이들에 대한 이야기로 읽힐 수도 있겠다는 생각이 들었다. 나는 그런 얘기를 할 자격이 없기 때문에 그 부분을 경계해야 한다고 생각했다. 그래서 그렇게 보이지 않으면서 신체 기관을 경험하게 하는 데 효과적인 방법이 무엇일까 고민하다가 패션 화보를 스크린을 통해 선보이고 소프트 조각을 직접 걸쳐볼 수 있게 했다.

그런데 오늘 작업실에 와서 보니 평면작업도 눈에 띈다. 입체에서 평면으로, 큰 변화 아닌가.

변화의 몇 가지 이유가 있는데 우선 나는 작업을 할 때 굉장히 계획적인 작가에 속한다. 어떤 이야기를 하기 위해 필요한 작업 a, b, c, d를 설계하고 그걸 합쳐 하나의 이야기를 들려주는 설치작품으로 선보인다. 그렇게 작업을 진행하다 보니 탈락하는 아이디어들이 하나둘 생겨 쌓였다. 그것들을 어떤 기능을 해야 한다는 조건 없이 즉흥적으로 풀어내기에 어떤 매체가 가장 적합할까 고민해봤는데 회화라는 결론이 내려졌다. 또한, 조각을 그린 저 회화의 경우에는 ‘내가 만들고 싶은데 못 만드는 조각을 ‘그려서’ 완성해보자’는 마음으로 시작했다. 내가 하는 입체 작업의 주재료는 천이기 때문에 필연적으로, 직립할 수 없기에 어딘가에 매달리거나 떠 있어야 한다. 스스로 설 수 있는 조각을 만들려면 나무, 쇠, 돌 등 단단하고 무거운 재료를 다루어야 하는데 나는 장비가 아닌 내 손으로 직접 재료를 완벽하게 컨트롤하기를 원해서 소프트한 천만을 이용한다. 그래서 만들어보고 싶지만 만들 수 없는 직립 조각을 그려본 것이다. 그런 이유로 회화작업을 하게 됐는데 너무 재밌어서 말 그대로 ‘춤추면서’ 그릴 때도 많다. 순간의 붓질에 따라 즉각적으로 결과물이 나타나고 심지어 내 손끝에서 탄생하는 게 너무 신난다. 음악을 크게 틀어놓고 거의 트랜스 상태로 작업할 때도 있다. (웃음)

뒤 벽면에 나붙은 그림은 캔버스가 아닌 천에 작업했는데 이유가 있나?

패브릭으로 입체 조각을 만들 때 원하는 모양으로 천을 오리잖나. 그러면 남은 천들이 생기는데 그게 너무 아까워서 이 천들을 재활용해 평면작업을 시작하게 됐다. 지금 벽면에 붙어 있는 건 송은에서 열리고 있는 그룹전 «Summer Love 2022»에서 선보이는 <Uneasy Days>(2022) 시리즈의 에스키스다.

2010년 후반부터 위빙 아트를 비롯해 패브릭을 주재료로 삼는 작가들이 대거 조명됐다. 페미닌하고 노동집약적이라고 일컬어지는 매체의 특성에 대해 작업자의 관점에서 느끼는 점에 관해 묻고 싶다.

그 말이 틀린 것 같지는 않지만 여성적 제스처로서 이 매체를 선택한 건 아니다. 돌이켜보면 어릴 때 온갖 종류의 솜 인형을 좋아했고 <덤보><판타지아> 같은 1940년대 디즈니 영화의 광팬이었다. 그랬던 내가 형형색색의 천으로 입체 조각을 만드는 건 자연스러운 일인데 하면 할수록 바늘과 천의 매력을 새삼 발견하는 과정이 즐겁다. 바늘은 앞은 뾰족하고 끝은 뭉뚝한 채로 실을 견인하며 실땀을 증거처럼 남긴다. 바느질을 한번이라도 해본 사람은 촘촘하거나 느슨한 바늘땀을 보면서 거기에서 속도를 느끼지 않을 수 없을 거다. 이런 작업이 어떤 의미를 지니는지는 모르겠지만 아주 사소한 일상조차도 디지털화되고 삶과 죽음이 언제 뒤바뀔지 모르는 삶을 사는 현대인으로서 적어도 나에게는 내 신체가 오롯이 기록된 무언가를 남기는 게 의미를 지닌다.

Credit

- 프리랜스 에디터 / 백세리

- 사진 / 프리즈 서울

이 기사엔 이런 키워드!

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식