팔라초와 자연 풍경, 주변 도시를 배경으로 자연스럽게 녹아든 조각작품 네 개의 <Forme del Mito> 중 하나.

“모든 길은 통한다.” 이는 로마를 칭하는 것이었다. 전 세계를 제패한 대제국 로마를 칭송하는 말이자 ‘길’의 중요성을 뜻한다. 오랜 역사를 통해 알 수 있듯 길은 단순히 이동과 교통이 주는 물질적 흐름뿐 아니라 정보 흐름, 세력 결집, 국력 확대는 물론 문화와 예술에 있어서도 결정적이다. 지난 5월, 유구한 역사가 남긴 수많은 문화유산의 근거지 로마를 찾았다. 2015년부터 이곳에 본사를 두고 있는 펜디 하우스가 이탈리아를 대표하는 조각가 아르날도 포모도로(Arnaldo Pomodoro)와 협업한 전시를 오픈한 것. 로마는 우리가 흔히 아는 구로마와 에우르(EUR)라 불리는 신로마로 나뉜다. 로마 시내 남쪽 지역에 자리한 에우르의 대표적 건축물인 팔라초 델라 치빌타 이탈리아나 펜디 본사에 발을 디뎠다. 이곳은 1942년 열릴 국제 전시를 위해 이탈리아 총리 베니토 무솔리니가 고대 로마의 영광을 재현하기 위해 계획한 신도시의 건축물이었는데 2차 세계대전으로 중단된 아픔이 있다. 20세기 로마 건축의 아이콘이자 이탈리아의 문화와 예술을 상징하는 동상이 외관을 둘러싼 역사적 건축물로, 펜디 하우스는 문화유산을 숭고하게 이어나가겠다는 의지로 이곳에 둥지를 튼 것. 청명한 로마 하늘과 어우러지는 장엄한 외관을 배경으로 폰다치오네 아르날도 포모도로의 70년에 걸친 실험적인 작품들이 우리를 맞이해주었다.

먼저 전시는 건물 외부 네 개의 코너에 배치된 조각작품, <Forme del Mito>(1983)부터 시작된다. 이는 <Il Potere(Agamennone)> <L’ambizione (Clitennestra)> <La macchina(Egisto)> <La profezia(Cassandra)>로 구성된 작품으로, 아티스트 에밀리오 이스그로(Emilio Isgro)가 아이스킬로스(Aeschylus)의 오레스테스(Orestes)에서 영감을 받아, 벨리체 지진으로 파괴되기 전 기벨리나 메인 광장의 폐허에서 선보였던 연극 공연의 무대 장치에서 차용한 것. 팔라초와 자연 풍경, 주변 도시를 배경으로 자연스럽게 녹아든 네 개의 <Forme del Mito>는 이 건물을 새롭게 그려내고 있었다. 모더니즘과 이탈리아의 합리주의를 상징하는 건축 콜로세오 콰드라토(Colosseo Quadrato)를 개방적으로 재해석하며 결코 하나로 정의 내릴 수 없는 작업의 대상으로 변모시킨 것이다.

자연과 예술품이 어우러진 장엄한 풍경에 홀린 듯 팔라초 델라 치빌타 이탈리아나 입구를 걸어 들어갔다. 먼저 아티스트가 두 편의 연극 공연을 위해 제작한 두 점의 의상 작품이 환영 인사를 건네는 듯했다. 바로 1986년 기벨리나에서 상연된 크리스토퍼 말로의 <디도, 카르타고의 여왕(Dido, Queen of Carthage)>을 위한 <Costume di Didone>, 그리고 1988년 시에나에서 이고르 스트라빈스키가 선보인 <오이디푸스왕(Oedipus Rex)>을 위한 <Costume di Creonte>이다. 조각적인 소재와 함께 라피아 및 패브릭처럼 더없이 가벼운 소재로 제작된 의상들은 고대 그리스의 도상학과 극작법, 그리고 아프리카 및 아시아 예술작품의 전통 기법을 연상시키며 디도와 오이디푸스의 전설적인 이야기를 다시금 생생하게 되살린다.

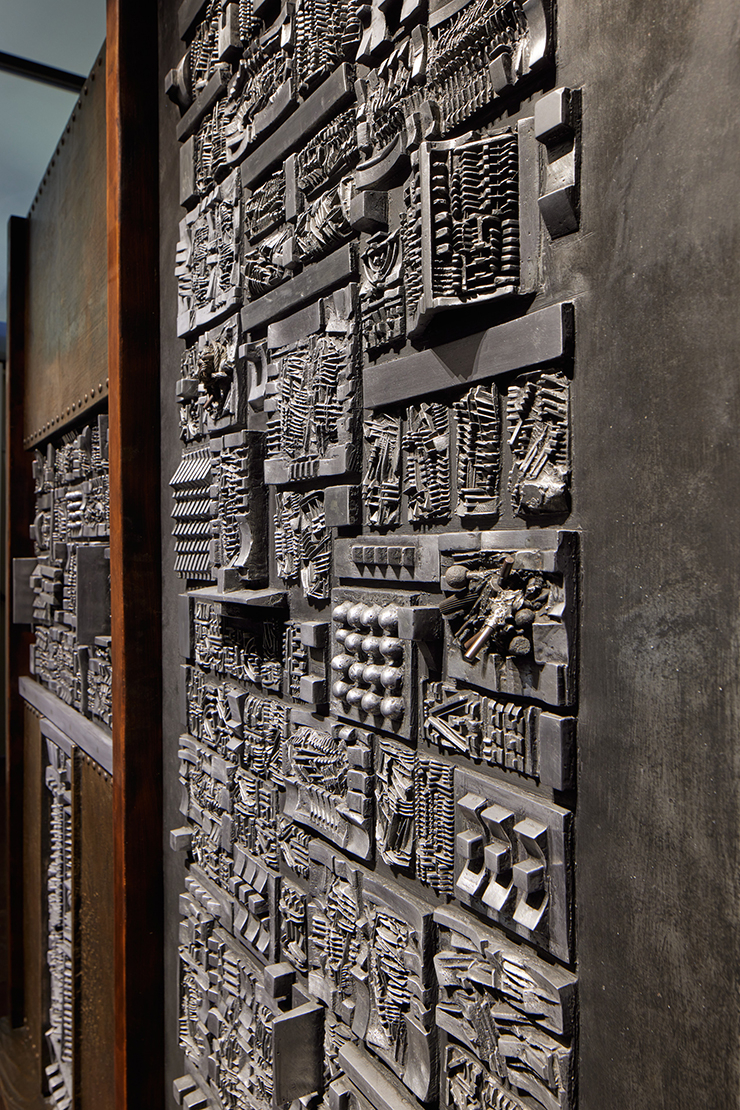

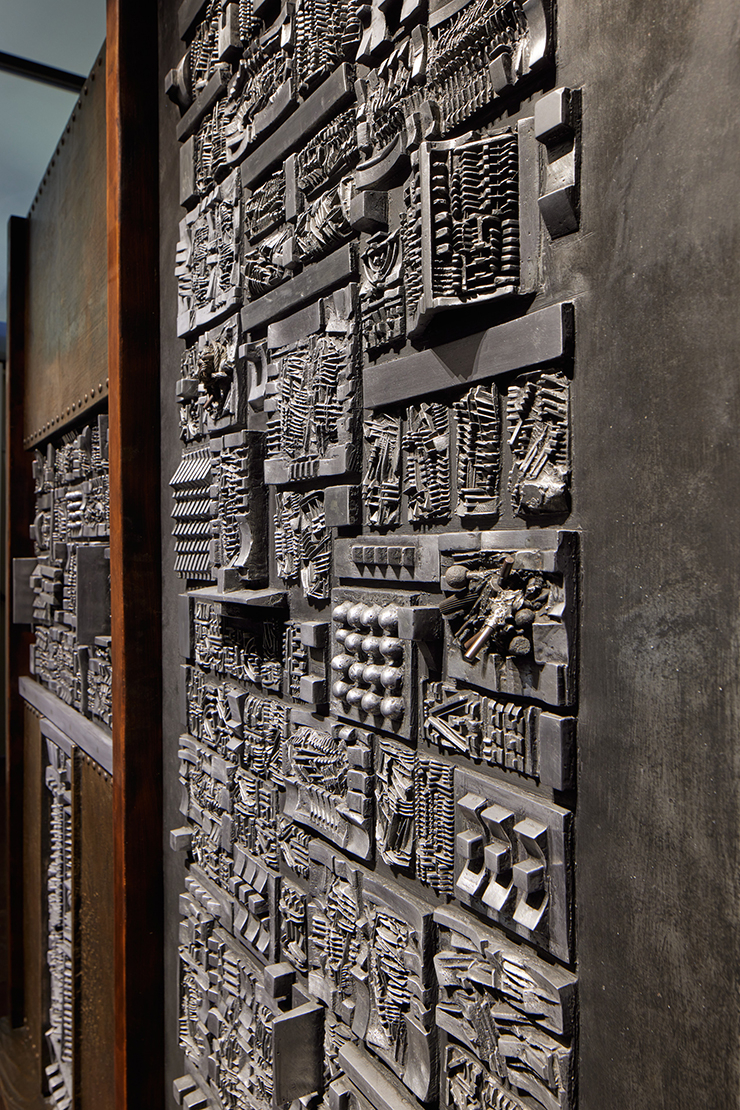

전시는 서로를 거울처럼 비추는 두 개의 전시관과 이를 연결하는 공간을 아우르며 배치되었는데, 마치 연극의 두 막과 그 사이의 인테르메초(intermezzo)를 떠올리게 했다. 메인 전시 공간에서는 서로 반대되는 컬러를 입은 두 개의 작품, 블랙 컬러의 <Le Battaglie>(1995)와 화이트의 <Movimento in Piena Aria E Nel Profondo>(1996~1997)가 대칭적으로 자리했다. 로프, 웨지, 볼트와 같은 다양한 소재와 각지고 날렵하며 뾰족한 모티프들이 한데 어우러진 첫 번째 작품은 르네상스 시기의 걸작인 파올로 우첼로(Paolo Uccello)의 <산 로마노 전투(The Battle of San Romano)>를 연상시켰다. 이와 함께 포모도로의 탐구정신을 더욱 깊숙이 들여다볼 수 있는 두 가지 작품도 만날 수 있다. <Grande Tavola Della Memoria>(1959~1965)는 오징어 뼈를 활용한 고대 주물 기법과 얕은 돋을새김에 대한 고찰을 담아냈고, <Il Cubo>(1961~1962)는 유클리드 기하학의 핵심적인 형태에 대한 새로운 탐구를 엿볼 수 있는 작품. 두 번째 전시 공간에서는 광활한 천체 및 지상 공간을 두 개의 곡선으로 표현한 <Movimento in Piena Aria e Nel Profondo>가 등장하여 조각이라는 행위에 대해 논한다. 사물의 복잡성을 파고들고 시간과 공간을 구부릴 수 있는 것으로 묘사하고 있다. 그 옆에는 전시의 끝을 뒤집어 처음부터 다시 시작함으로써 개념적 순환성을 부여하는 <Continuum>

(2010)이 자리했다.

마치 전시 속의 전시와 같이 구성된 또 다른 공간 역시 인상적이었는데, 앞서 선보인 적 없는 디자인 및 문서 자료를 만나볼 수 있었다. 아티스트의 서적, 스케치, 드로잉, 모델, 편지, 사진, 카탈로그, 주요 프로젝트에 대한 연구 자료로 구성되었는데 방문객들이 직접 여닫고 들여다볼 수 있게 세심히 배려했다. 연극의 두 막 사이를 잇는 인테르메초처럼 두 전시관을 연결하는 <Rotativa di Babilonia>(1991)는 외부에 배치되어 있지만 팔라초의 창을 통해 관람할 수 있으며, 시간과 공간 모두에서 일어나는 주기적이고 지속적인 움직임을 연상시키는 원형 디자인이 돋보인다. 복도 안쪽에는 크레용 화법을 활용한 21개의 화이트, 블랙, 러스트 컬러의 돋을새김(calcographic reliefs)으로 구성된 <Tracce>(1998) 시리즈도 볼 수 있다.

«문명의 대극장»전의 하이라이트 작품 <Osso di Sepia>.

오징어 뼈에 각인하며 조각에 대한 실험을 시작했던 아티스트의 작품 전체를 아우르는 상징적인 메트릭스와도 같은 <Osso di Seppia>(2011~2021)가 자리 잡은 3층 아케이드는 이 전시의 하이라이트라 할 수 있다. 이는 밀라노에 위치한 아티스트 재단의 이전 전시 공간에서 만나볼 수 있는 미궁의 입구(Ingresso nel Labirinto)에도 등장하는 상징적인 요소이기도 하다.

이번 이벤트는 로마 및 전 세계에 전시되어 있는 포모도로의 다른 작품을 발견할 수 있는 시작점이자 아티스트의 실험정신과 영원의 도시 로마와의 관계를 더욱 심도 깊게 만든 매개가 되었다. 전시 외에도 스키라(Skira)에서 발행한, 두 큐레이터의 에세이와 수많은 비평 및 전기로 구성된 자료, 광범위한 사진 자료가 포함된 단행본 카탈로그를 만나볼 수 있다. 이는 펜디 부티크와 전시 공간에서 구매 가능하며, 전시 방문 등록을 위한 사이트(https://arnaldopomodoro.fendi.com/)에서도 확인할 수 있다. 10월 1일까지 무료 관람 가능하니 로마에 간다면 방문해보시길.

1960년대 이탈리아에서 일어난 아르테 포베라(Arte Povera)는 지극히 일상적인 소재로 삶과 예술, 자연과 문명에 대한 사색과 성찰을 표현한 전위적인 미술운동이다. ‘가난한 미술’ 혹은 ‘빈약한 미술’이라는 의미를 뜻하는 아르테 포베라의 대표 작가 주세페 페노네. 펜디 하우스의 로마 팔라초 부티크 앞에도 그의 작품이 함께할 만큼 브랜드와도 인연이 깊다. 보르게세미술관에서 지난 5월 28일까지 열린 전시 «Giuseppe Penone, Universal Gestures»에도 공식 스폰서로 나섰다. 자연과 역사 사이의 새로운 대화를 선보이며 결코 변하지 않는 조각의 생명력을 증명해 보인 대표작들을 만날 수 있다. 1970년대부터 2000년대 초반 사이에 제작된 30여 점의 작품은 보르게세미술관의 고대 조각상인 마리아노 로시, 아폴로와 다프네, 황제들, 아이네이아스와 안키세스 그리고 우첼리에라 정원의 새장에서 메리디아나 정원의 해시계까지 이어지며 펼쳐졌다. 프란체스코 스토키의 큐레이션으로 이번 전시는 그 무엇으로도 변하지 않는 조각의 생명력과 아르테 포베라 장인에게 경의를 표하는 듯했다. 갤러리의 화려한 공간을 배경으로 존재하지 않는 무언가를 향한 탐색 과정에서 비롯해 박물관 컬렉션의 고대 조각상이 구현해내는 고전적인 이미지가 아닌 풍경과 조각 사이의 관계에 대한 새로운 해석을 제시한 것. “유니버설 제스처 전시회는 보르게세 갤러리에 폭넓게 존재하는 광물의 세계 그리고 나의 작품을 특징짓는 유기적인 차원을 하나로 접목시킨 형태의 대화를 제시한다. 어떤 감각론에도 국한되지 않고 조각에 대한 의문을 제시함으로써 과거의 시간 속에서 자연이 나타나는 모습을 탐구하고자 한다. 형태와 상징이 충돌하며 아이디어와 소재 사이의 대화가 이어지고 이를 통해 인간과 식물이 지닌 활력을 오롯이 표현한다.” 주세페 페노네가 이번 전시를 통해 한 인터뷰처럼 아이디어와 소재가 서로 유기적으로 어우러지고, 이를 통해 인간과 식물이 지난 활력을 고스란히 만끽할 수 있었다.