ART

서울에 사는 작가 장우철과 논산에 사는 엄마 김경임

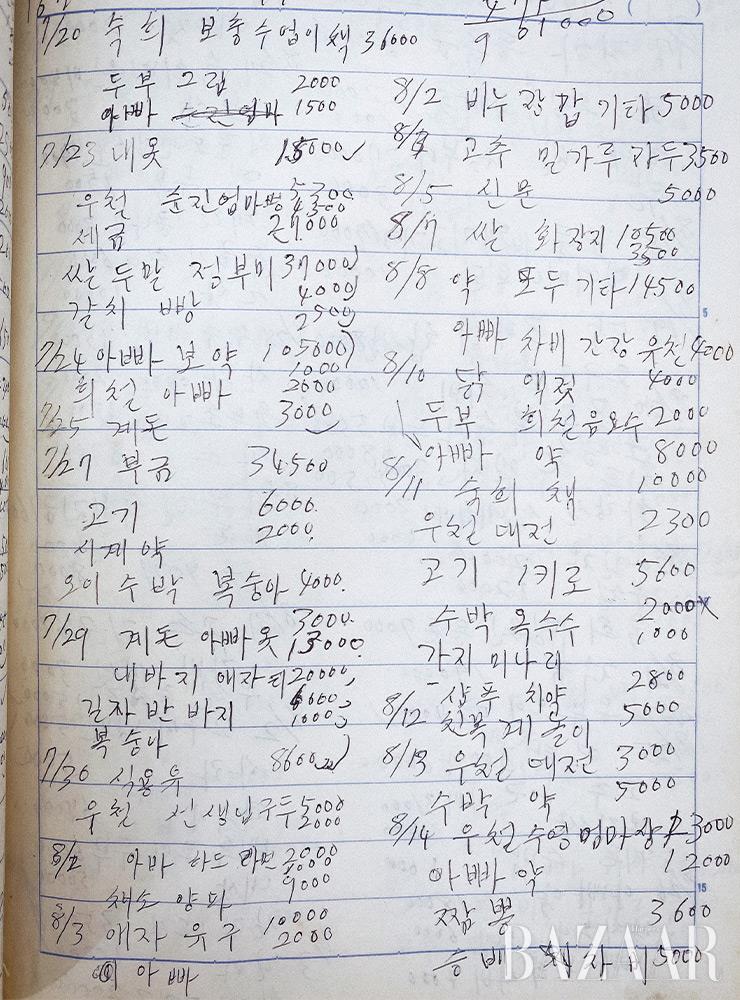

아들은 그걸 안고 돌아온다. “마늘을 달라면 마늘을 주시고, 모란을 달라면 모란을 주시니까요.” 서울에 사는 작가 장우철과 논산에 사는 엄마 김경임은 기차보다 길게 이어져 있는 걸까.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

논산에서 서울 가는 기차 시간 30분 전, 여든한 살 우리 엄마 김경임 씨가 마당에서 튤립을 꺾어주신다. “땅이 문젠가, 날씨가 요상 맹랑 콧구멍이라 그런가. 빨간 거 노란 거, 니가 재작년에 사 온 얼룩덜룩한 거, 다 어디로 가고 흰 것만 이렇게 피네.” 엄마는 정원의 여왕, 흙의 주인, 바람의 제자. 마당에서 철마다 펼쳐지는 꽃의 릴레이 앞에 엄마의 말은 곧 믿음이 된다. 한 달에 한 번쯤 나는 그곳을 찾는 방문객. 어떤 날은 그 말씀에 햇빛을 섞어 간직하고 싶어진다. 말하자면 마당복음, 텃밭전서.

Jang Woo Chul, <Flowers, Well-Tempered #07>, 2019.

튤립 색깔이 예전 같지 않음은 봄마다 반복되는 테마라지만, 아닌 게 아니라 올핸 유난히 다른 색 튤립이 자취를 감춰버렸다. “가을 되면 알뿌리 다시 사 올게. 요란하고 화려한 걸 심으면 내년에 어떻게 피는지 봅시다.” 갑자기 엄마는 복음을 멈추사, “으이구.” 씀씀이 헤픈 팔푼이 아들 걱정 그칠 날 없는 엄마로 변신한다. “그런 돈 쓰지 마. 옷도 사 오지 마. 아무것도 사 오지 마. 사 와도 안 입을겨. 목걸이도 사 오지 마.”

지난 추석에 드리스 반 노튼 원피스를 처음 사드렸을 때, 그건 엄마보다 나 스스로 의미를 채우고픈 일이었음을. 오래전 마음먹길 ‘엄마에게 드리스 반 노튼 원피스를 사드리는 아들이 되자’ 했으니 무슨 대단한 효도라서가 아니라 다만 마음이 더워지는 일이긴 했드랬다. 다행히 엄마도 그 옷을 좋아하셨다. 하지만 올봄에 사드린, 무려 ‘이번 시즌’ 드리스 반 노튼 코트는 썩 마음에 들지 않으신 눈치다. “색이 너무 고와. 김경임이가 색약으로 낳아서 죄송한 아드님, 뭔 색인 줄 알고나 사셨나?” 엄마와 나는 서로 져주는 법이 없으니 우스개를 넘어 어깃장도 불사한다. “짙은 초록색 아니었어? 이게 다 누구 때문이야? 아들 색약으로 낳은 게 누구야?” 지나가던 누가 들으면 저 집은 왜 저러나 싸우는 줄 알겠다며 엄마와 나는 마당의 꽃들로는 모자라 이상한 웃음꽃을 더 피운다.

※ 장우철은 5월에 그의 아틀리에 ‘미러드’에서 «엄마의 장미»라는 전시를 연다.

Credit

- 에디터/ 박의령

- 글,사진/ 장우철(작가)

- 웹디자이너/ 한다민

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식