ART

이런 시국에도 즐거울 권리가 있는 나만의 헤테로토피아

집 속의 집,헤테로토피아 유토피아와 디스토피아 사이, 이런 시국에도 즐거울 권리가 있는 당신의 헤테로토피아는 어디인가?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

<Home Within Home>, 2009, Photosensitive resin 218.8 x 243.04x256.84cm (84.14x95.69x101.12 inches) © Do Ho Suh Courtesy the Artist, Lehmann Maupin, New York and Hong Kong and Seoul

공교롭게도 박찬경 작가가 지난 <바자>와의 인터뷰에서 말한 바, “피할 곳이 어디입니까?”라는 질문이 가장 시급한 시대라는 ‘예언’은 적중했다. ‘IMF시대’가 “영원한 직장은 없다”는 진리를 깨우쳐주었듯, ‘코로나시대’는 “누구도 믿을 수 없다”는 열패감을 각인시켰다. 이 과정에서 강렬하게 실감하는 건 집의 개념, 집을 향한 기대 혹은 집과 관계 맺는 방식의 변화다. 지금까지 적어도 내게 집은 직장에서 시달린 한 몸을 편히 누이는 휴식의 공간 혹은 가족들과 함께 시간을 보내는 재충전의 공간이면 족했다. 하지만 지금의 집은 나를, 우리를 온전히 보호하고 안위를 책임지는 유일무이한 성채 노릇을 한다. 물론 그간 집이 ‘보호’의 역할을 등한시한 적은 없었으나, 예전에는 공기나 언어만큼 당연하고 자연스러운 비물질적 대상이었다면 지금은 벙커처럼, 물질적으로 인식된다는 것이다. 어딘가가 아파야 비로소 내 몸을 인식하듯, 세상이 흉흉해지고서야 집을 다르게 인지한다.

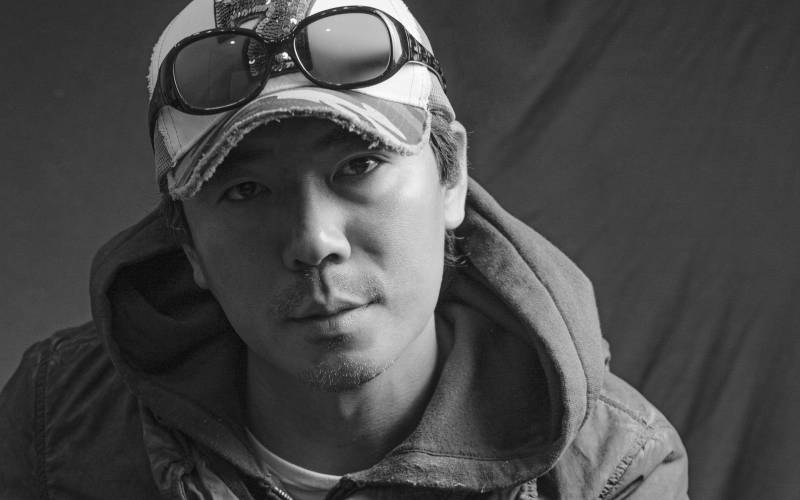

‘집의 재발견’을 가능하게 하는 작금의 상황은 종종 지난 2012년 현대미술가 서도호와의 대화를 상기시키곤 한다. 천으로 옷을 짓듯 집을 짓는 미술가로 잘 알려진 그에게도 부재를 통해 존재를 깨닫는 일련의 사유가 작업의 원천이다. “한국을 떠나 미국으로 온 건 내 인생에서 가장 어렵고도 중요한 경험이었어요. 집을 떠나는 경험과 시간이야말로 내가 처음으로 집의 개념에 대해 생각하고, 인식하게 했죠. 따라서 집은 내가 더 이상 그것을 소유하지 않았을 때서야 존재하기 시작했다고 할 수 있을 겁니다.” 삼성미술관 리움에서의 개인전 «집 속의 집» 인터뷰 도중 그는 어디에나 존재하는 동시에 어디에도 존재하지 않는 집, 자기 역사 속 시공간을 응축한 집을 표현하기 위해 얇고 투명한 천을 활용한다고 말했다.

그것이 두꺼운 벨벳이 아니라 투명한 천인 이유는 “피부처럼 자연스러운 집의 존재, 그 공간에 스민 기억, 그 안의 보이지 않지만 숱한 비물질적 관계 등을 잘 표현하는 재료이기 때문”이다. 따라서 그의 작업은 곧 “나는 누구인가”라는 존재론적 질문과 연결된다. 전시 «집 속의 집»은 작가가 살았던 한옥집부터 뉴욕, 베를린 등에서 거주한 집까지 모두 망라했다. 서도호의 집은 이주에 얽힌 사적 역사뿐 아니라(뉴욕 집과 베를린 집은 디테일이 확연히 다르다) 자기 자신을 인식하는 방식 자체가 진화하는 과정을 목격하게 한다. 예컨대 작가의 성북동 집이 ‘운명의 바람’에 휩쓸려 날아 올라 태평양 건너 미국 집에 박힌다는 내용을 담은 작업 <별똥별 - 1/5>과 충돌한 집의 내·외부를 보여주는 작업, 그리고 결국 서양 건물 안에 한옥이 들어 앉은 형상의 <집 속의 집 - 1/11>으로 연결된다. 타향과 고향의 경계에서 선 이방인으로, 혹은 공인된 외계인(‘영주권자’를 표현하는 단어 중 ‘registered alien’이 있다)으로 살던 그가 자기 존재를 “안에서 자라났는지, 밖에서 생겨났는지 모를” 집 속의 집으로 은유하기까지, 이러한 천 작업들이 그가 낯선 세계에 안착하기 위한 일종의 낙하산 역할을 했음을 짐작하기란 어렵지 않다.

그러나 작가가 표현한 ‘충돌’과 ‘안착’이 비단 타지에서 체류하고 활동해온 그만의 일일까? 우리도 거의 모든 곳에서 자아와의 타협, 타인과의 관계, 문화적 차이 등에 관한 숱한 충돌을 겪고 있고, 시나브로 그들이 내 안에 자리 잡거나, 내가 그들 안에 안착하기 위해 고투하며 살고 있다. 압도적인 콘크리트 공간 속에서 부드럽고, 가볍고, 불투명한 천으로 만든 집이 만들어낸 당시의 풍경과 함께 떠오르는 ‘집 속의 집’에 초대받은 관객들의 환희에 찬 표정은, 곧 동의와 공감의 증거였다.

나도 다를 바 없었을 그 표정은, 말하자면 고급 아파트의 모델하우스를 둘러보거나 집들이 온 어른의 그것이 아니었다. 오히려 거실에 설치한 인디언 텐트를 들락거리는 아이의 흥분된 표정에 더 가까웠다. 작업 자체가 경이로울 정도로 섬세하기도 했거니와, 무엇보다 집 안에 있으면서도 집으로부터 자유로울 수 있는 역설의 시간을 제공했기 때문이다. 여기서만큼은 우리에게 애증의 대상이 되어버린 집이 양 어깨에 문신처럼 새긴 사회적, 경제적 의미에 주눅들지 않은 채, 그 정반대 혹은 관념 속에서만 존재하는 ‘집’에 대한 기억과 감정을 만끽할 수 있었다. 구체적인 사건과는 별개로 학창시절 혹은 청춘의 시기가 아름답게 각인되어 있는 것과 비슷한 이치로, 내 머릿속에서 부지불식간에 추상적으로 직조된 원형으로서의 집에 머무는 느낌. 그렇게 내게 서도호의 집은 현실에서 발견한 유토피아, 즉 헤테로토피아로 기억된다.

‘다른(낯선) 세계’라는 의미의 ‘헤테로토피아(heterotopia)’는 본질적으로 유토피아가 존재할 수 없거나 북극성만큼이나 멀기만 한 현대를 상징하는 유용한 개념이다. 토마스 모어의 소설에 등장하는 이상세계인 유토피아(utopia), 현실세계인 토피아(topia), 반(反)이상세계인 디스토피아(dystopia)로 나누는 기존의 분류법에서 철학자 푸코는 한 발 더 나아갔다. 유토피아가 환상, 상상 속 가공의 이상향이라면, 헤테로토피아는 실제 존재하되 존재하지 않는 공간이다. 모든 장소의 바깥에 있는 동시에 사회 안에서 현실적으로 유토피아의 기능을 수행하는 장소로 일컬어지기도 한다. 누구도 침범할 수 없는 나만의 반공간도, 사회적으로 용인되거나 암묵적으로 합의된 곳도 헤테로토피아가 될 수 있다. 푸코는 다락방, 묘지, 클럽 메드의 휴양촌, 양로원, 극장, 박물관, 감옥, 사창가, 신혼여행지 등을 꼽는데, 특히 ‘목요일 오후 엄마 아빠의 침대’ 같은 장소에 대한 설명은 꽤 유용하다.

“자기 이외의 모든 장소에 맞서서, 어떤 의미로는 그것들을 지우고 중화시키고 혹은 정화시키기 위해 마련된 장소들. (중략) 아이들은 그것을 완벽하게 알고 있다. 그것은 당연히 정원의 깊숙한 곳이다. 그것은 당연히 다락방이고, 더 그럴듯하게는 다락방 한가운데 세워진 인디언 텐트이며, 아니면 목요일 오후 부모의 커다란 침대이다. 바로 이 커다란 침대에서 아이들은 대양을 발견한다. 거기서는 침대보 사이로 헤엄칠 수 있기 때문이다. 이 커다란 침대는 하늘이기도 하다. 스프링 위에서 뛰어오를 수 있기 때문이다. 그것은 숲이다. 거기 숨을 수 있기 때문이다. 그것은 밤이다. 거기서 이불을 뒤집어쓰고 유령이 되기 때문이다. 그것은 마침내 쾌락이다. 부모가 돌아오면 혼날 것이기 때문이다.”(미셸 푸코의 <헤테로토피아> 中)

물론 나는 내 침대를 점령한 아이들을 혼낼 생각이 없다. 어쩌면 오히려 ‘기원의 몽상과 위반의 쾌락 속에서 파고들기 좋아하는’ 마음이 거부당하거나, 추방당할 위험이 없다는 사실 때문에 헤테로토피아적 열망을 다른 곳으로 옮길지도 모르겠다. 헤테로토피아가 ‘다른 세계’인 이유는 절대적으로 달라서가 아니라, 다르게 인식하는 주체에 의해 유동적으로 변하기 때문이다. 그래서 이곳에서는 ‘시간도 뉴턴의 법칙에 따라 흐르지 않는다’. 공간의 문제인 헤테로토피아는 시간의 문제인 헤테로크로니아로 이어져 일상의 리듬을 벗어난 시간을 생산한다. 곧 서울에서 예정된 구찌의 전시 «이 공간, 그 장소: 헤테로토피아»의 진보적 선언, 즉 ‘다른 공간’과 새로운 방식을 통해 지금과는 ‘다른 미래’를 만들 수 있다는 전제 역시 결국 ‘가능성’으로 귀결된다.

기약 없는 개학일을 받아든 아이들은, ‘사회적 거리두기’라는 비자발적 무위와 일탈의 시간을 보내는 우리는, ‘목요일 오후’가 제자리걸음하는 듯한 이 이질적이고도 기이한 시간을 어떻게 기억하게 될까? ‘집 속의 집’을 쏘다니며 헤테로토피아니 유토피아니 운운하는 이 웃지 못할 상황을, 이렇게라도 디스토피아적 징후들을 떨쳐내기 위해 안간힘 쓰던 2020년의 어느 날의 현상을, 철학의 거성 푸코라면 과연 어떻게 정의했을까? 그리하여 이런 시국에도 즐거울 권리가 있는 당신의 헤테로토피아는 어디인가?

Credit

- 글/ 윤혜정(칼럼니스트)

- 웹디자이너/ 김유진

Summer fashion trend

셀럽들이 말아주는 쏘-핫 여름 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식