ART

을지로3가 은밀한 곳에서 열리는 전시, 오브(OF)

오브(OF)를 처음 방문한다면 을지로3가의 미로 속에서 길을 잃게 될지도 모른다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

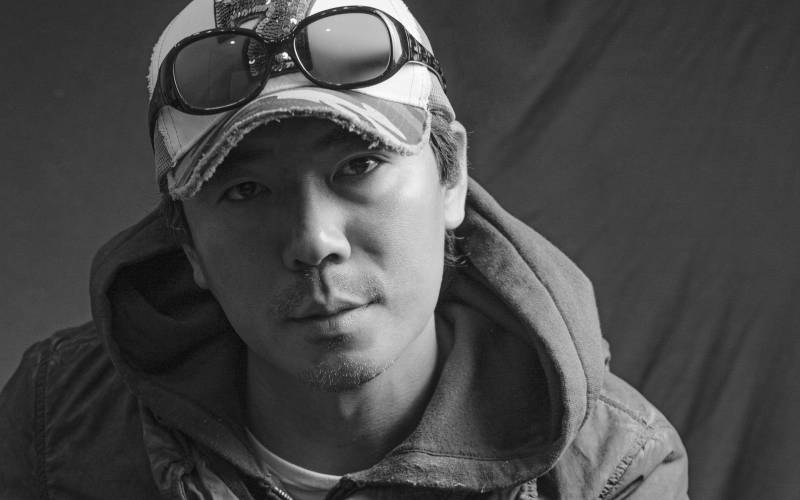

View of "Room" exhibited by OF.Exhibition view, No Space Just a Place, Daelim Museum, Seoul (2020)

오브(OF)를 처음 방문한다면 을지로3가의 미로 속에서 길을 잃게 될지도 모른다. 길고 좁은 골목길을 따라 들어가다 보면 작은 간판이 있지만, 주의 깊게 살피지 않으면 좀처럼 발견하기 어렵다. 오브는 남산타워와 서울에서의 삶이 한눈에 조망되는 한 빌딩의 옥탑 공간에 자리 잡고 있다. 생활 공간처럼 문을 닫을 수 있는 이 공간에서는 출입문이 열려 있는 일반 갤러리와 달리 작품과 오롯이 마주할 수 있는 시간을 가질 수 있다. 오브가 «이 공간, 그 장소: 헤테로토피아»전에서 선보이는 전시도 같은 맥락 위에 있다. 방이라는 개념을 활용한 독립된 전시 공간을 제공하며 관객으로 하여금 좀 더 내밀한 방식으로 작품과 만나게 한다.

현재 사용하고 있는 옥탑 공간은 원래 서울에서 살아가는 다양한 노동자들의 생존의 공간이었다고 들었다. 이러한 장소성이 오브의 프로젝트에 어떤 영향을 미치나?

그것은 우리의 콤플렉스인 동시에 작업의 자극이 되는 양가적인 특징을 갖는다. 전시를 하는 작가들과 공간 운영자 모두 이 지점을 무시할 수 없다.

반대로 오브는 주변 환경과 사람들에게 어떤 영향을 미치고 있다고 생각하나?

오브에서는 문을 닫고 전시를 볼 수 있다. 작품과 관객이 외부의 방해 없이 오롯이 조우할 수 있는 환경을 보장한다. 생각보다 서울에 그런 공간이 많지 않다.

오브가 생각하는 대안 공간의 기능은 무엇인가?

대안 공간이라는 단어는 잘 모르겠다. 다만 우리와 무관하지 않은 이야기를 선보이려고 한다. 가령 젊은 작가들이 그 나이 대에 꼭 하고 싶은 이야기를 이 공간에서 전시의 형태로 최대한 굴절 없이 게워내고, 다음 스텝으로 넘어갈 수 있길 바란다. 공간이 작가에게 의미를 가지기 위해 필요한 자격들에 대해 계속해서 고민하고 있다.

오브의 전경. Courtesy of OF

오브에서 소개하는 작품들을 선정하는 기준은 무엇인가?

공간을 운영하는 이들이 꽂히는 것. 무척이나 자의적인 기준이지만 그만큼 진솔한 방식이라고 생각한다.

«이 공간, 그 장소: 헤테로토피아»전에서 선보이는 ‘Room’은 어떤 기획의 전시인가?

앞서 언급한 대로 오브는 공간 특성상 세 개의 방에서 문을 닫은 형태로 전시를 관람할 수 있다. 각기 다른 방에 들어가 전시를 관람하게 되는데, 이 서사를 시각적으로 이야기하는 전시다.

오브에서 소개한 허지예 작가의 <Drawings in Memori-quid>에 적혀 있는 글귀 ‘I was served Lemons, But I made Lemonade.’가 인상적이었다. 오브에게 있어서 레몬과 레모네이드에 해당하는 것은 각각 무엇인가?

‘Memoriquid’는 ‘Memory’와 ‘Liquid’의 합성어로, 기억과 시간에 대한 작업이다. 해당 작품은 주어진 것을 통해 더 멋진 것을 이뤄내라는 의미를 담고 있다. 비욘세의 곡에서 같은 의미로 쓰인 가사다. 방치된 낡은 옥탑을 재료로 문화 공간을 일구어 내는 오브의 모습과도 비슷하다고 생각했다.

오브라는 공간을 매개로 던지고 싶은 단 하나의 질문이 있다면?

작업과 공간의 관계. 대안적 전시 공간 중에서도 오브는 공간 자체가 시각적인 소리를 ‘세게’ 내는 편에 속한다. 이것이 작가에게 도움이 될 수도 있지만 한편으로는 폭력적일 수도 있다는 점을 항상 염두에 두려고 한다. 물론 이곳은 변화하는 미술 환경에 걸맞게 생겨난 새로운 형태의 공간이지만, 그렇게 간단하게만 정리할 수는 없는 문제다. 오브로 올라오는 길에는 금수강산 사진이 프린트된 달력 낱장들이 잔뜩 붙어 있다. 이 중 하나에 적혀 있는 문장이 그나마 작은 위안이 된다. “문학이 타락했다고 하지만, 이는 인간이 타락한 만큼 타락된 것에 불과하다.”

※ 구찌가 함께하는 «이 공간, 그 장소: 헤테로토피아(No Space, Just a Place: Eterotopia)» 전은 2020년 4월 17일부터 7월 12일까지 서울 대림미술관에서 열린다.

프리랜스 에디터 김지선은 다방면에 대한 글을 쓰는 동시에 한국 예술의 현장을 기웃거리는 미술 애호가다.

Credit

- 글/ 김지선

- 웹디자이너/ 김유진

이 기사엔 이런 키워드!

Summer fashion trend

셀럽들이 말아주는 쏘-핫 여름 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식