데이비드 보위와 셰어가 런웨이에 부활했다?!

1970년대. 혼란, 단절, 해체의 감각이 짙게 깔린 그 시대를 다시 되돌아보다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

STORIES WE WEAR

조앤 디디온이 “이야기의 줄거리를 알 수 없었던 시대”라고 말한 1970년대. 혼란, 단절, 해체의 감각이 짙게 깔린 그 시대를 2025년의 런웨이가 다시 꺼내 들고 있다. 우연은 아니다. 지금 우리는 또 한 번의 ‘플롯 붕괴’의 시대를 통과하고 있으며, 패션은 그 틈새를 통해 도파민처럼 솟아오른다.

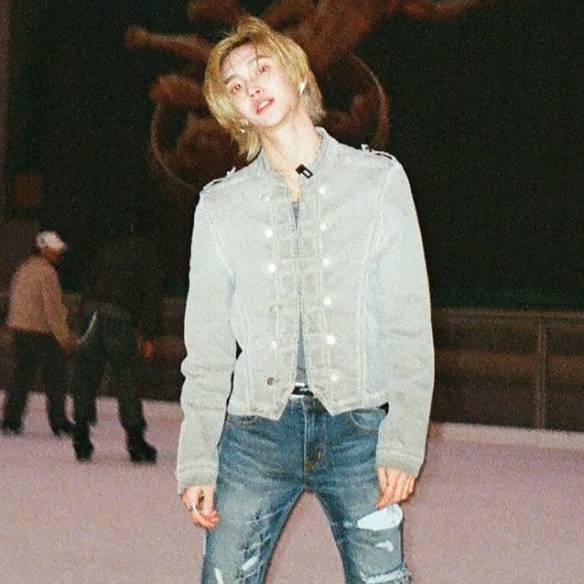

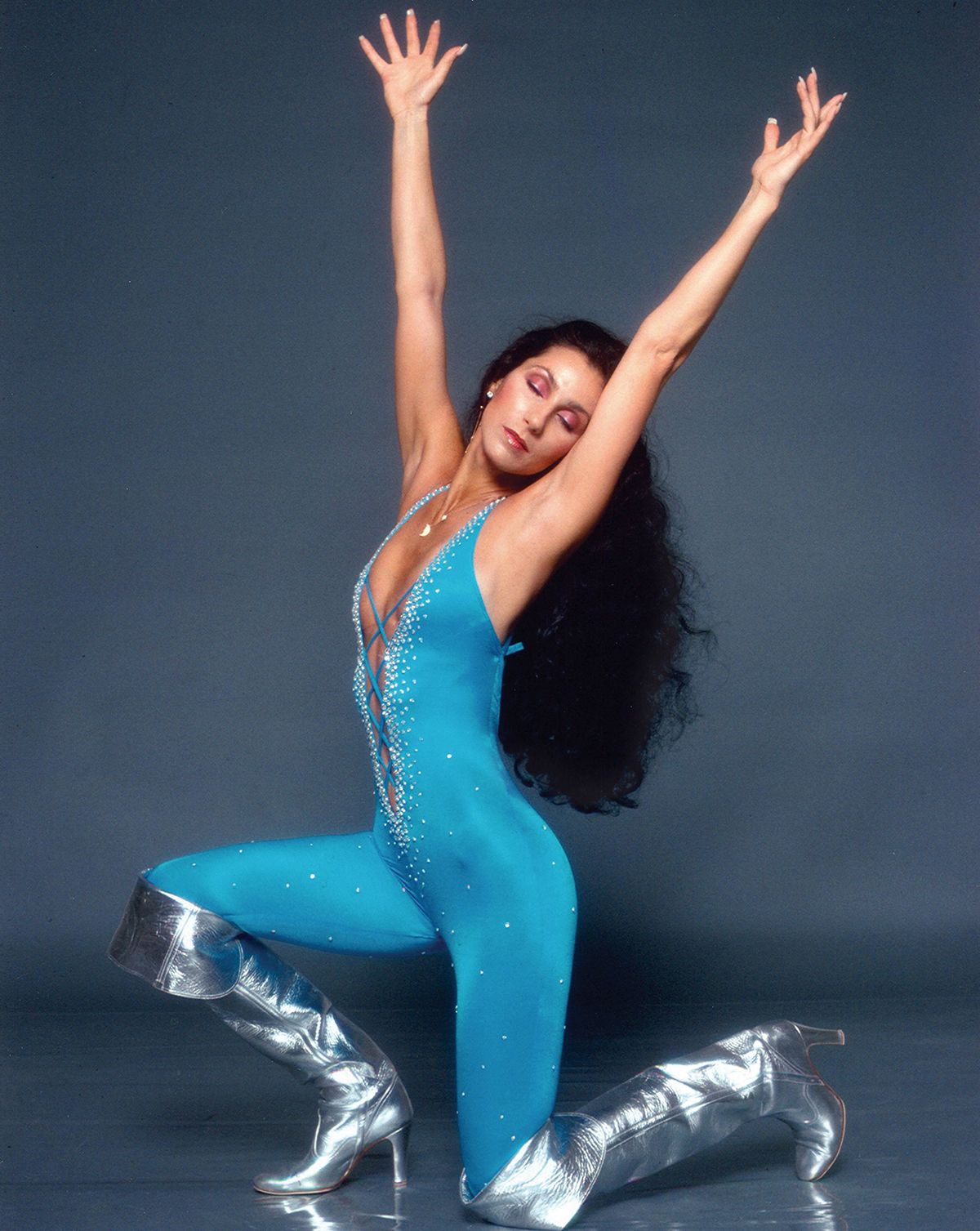

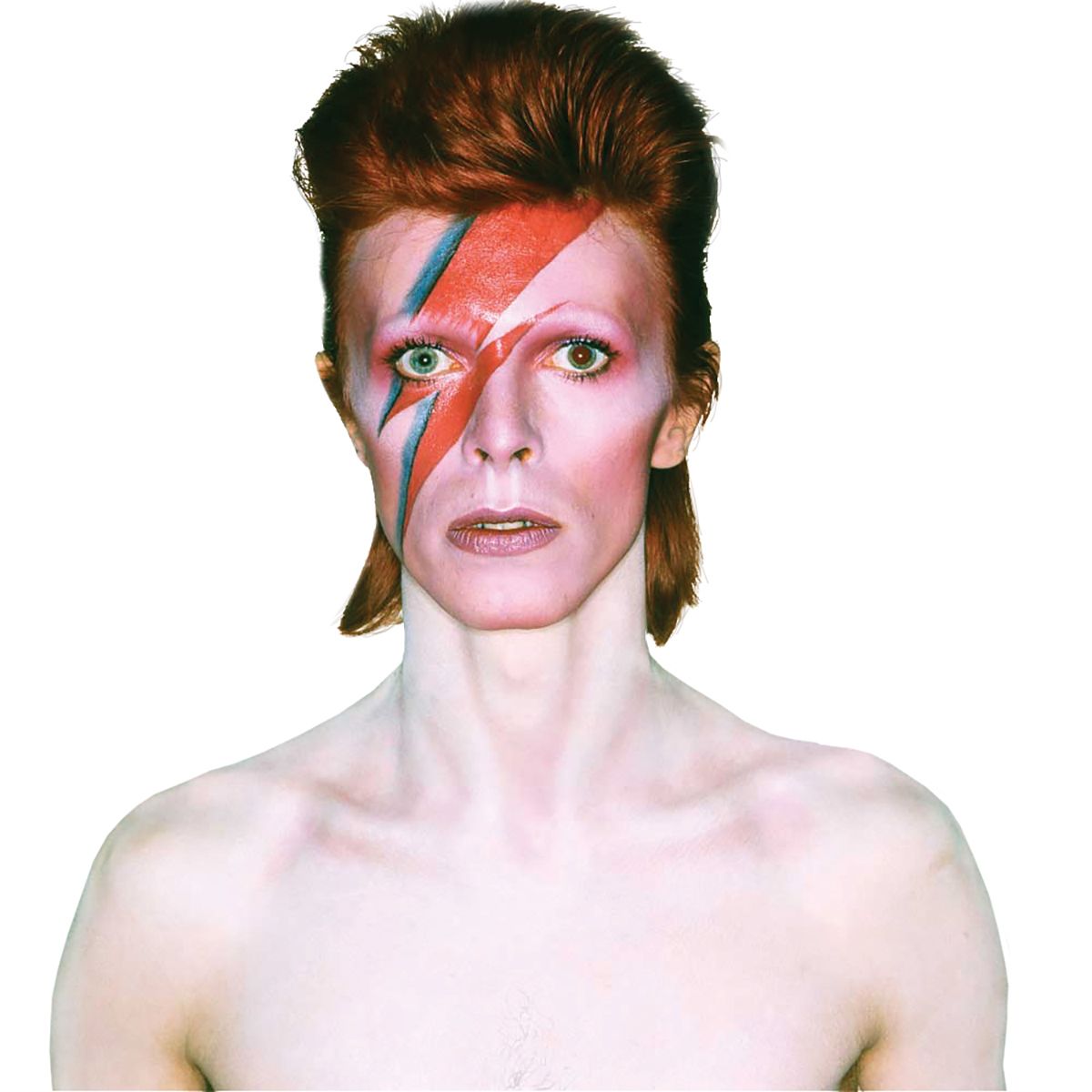

다시 1970년대다. 한동안 미니멀한 실루엣과 조용한 색감에 몰두하던 패션계가 이번 2025 F/W 시즌 갑자기 어깨를 세우고, 스팽글을 뿌리며, 자기 이야기를 외치고 있다. 패션은 때로 과거를 꺼내 현재를 말한다. 디스퀘어드2에서는 1970년대 셰어에 대한 놀라운 오마주를, 발렌티노에서는 그 시대의 음악 버라이어티 쇼 <소울 트레인>의 정신을 되살려 깃털 장식이 들어간 플래드 수트를 선보였다. 루이 비통의 33번 룩에서는 데이비드 보위의 지기 스타더스트를 연상시키는 번개 볼트 모티프가 등장했고, 구찌의 벨벳 점프수트, 라반의 시퀸 세트피스가 1970년대 글램 록의 화려함을 현대적으로 재해석하며 패션에 대한 도파민을 다시 일깨운다. 이 시점에서 우린 왜 1970년대를 다시 호출했을까.

1970년대는 그야말로 혼란의 시대였다. 미국은 베트남전쟁의 종결과 워터게이트 스캔들로 인해 국가에 대한 신뢰가 무너졌고, 유럽은 노동 계층의 저항과 정치적 분열로 불안정한 균형대 위에 놓여 있었다. 일본은 오일쇼크로 고도성장의 끝을 맞이하며 저성장 시대로 진입했고, 한국은 독재 정권 아래에서 산업화와 정치적 억압이 동시에 진행되던 시기였다. 경제는 휘청였고, 정치 권위는 흔들렸으며, 이념은 방향을 잃었다. 각국의 시민들은 이전까지 자신을 지탱해주던 ‘진보·합리·질서’라는 서사가 더 이상 유효하지 않다는 사실을 직면해야 했다. 그 결과 사람들은 단절된 현실과 불확실한 세계 속에서 자신만의 언어, 자신만의 리듬, 자신만의 자아를 새롭게 구성해나가기 시작했다. 이 시기에 문학과 저널리즘의 경계를 허물며 등장한 인물이 있다. 바로 조앤 디디온(Joan Didion). “우리는 살아가기 위해 이야기를 만든다.” 이 문장은 1979년 발표된 그녀의 저서 <The White Album>의 첫 문장이자, 지금 우리가 1970년대를 다시 입는 이유에 가장 근본적인 설명이 될지도 모른다. 조앤 디디온은 그 혼란의 시절을 날카로운 시선과 내면을 향한 문장으로 기록했고, 패션·정치·가족·죽음 같은 사적인 것과 공적인 것의 경계를 글로써 허물었다. “우리는 살아가기 위해 이야기를 만든다.” 그것은 문학의 태도이기도 하지만, 오늘 우리가 입는 옷에도 그대로 적용된다. 어느 시대나 혼란 속에서 사람들은 자기만의 이야기를 다시 꺼내 들기 시작한다. 옷은 그 이야기를 몸으로 쓰는 가장 직접적인 방식이다. 조앤 디디온이 포착한 것은 단순한 사회적 혼란이 아니라 서사 구조 자체의 붕괴였다. 기존의 권위와 질서가 무너진 자리에서 개인들은 스스로 의미를 창조해야 했고, 옷은 그 이야기를 몸으로 쓰는 가장 직접적인 방식이었다. 데이비드 보위의 글램 록, 셰어의 프린지 드레스, 바브라 스트라이샌드의 무대의상처럼 화려하고 감각적인 룩들은 해체된 현실 앞에서 자아를 재구성하려는 몸부림이었다.

지금 이 시대도 그렇다. 팬데믹은 우리의 시간 감각과 일상의 구조를 무너뜨렸고, 그 이후로도 세계는 회복되지 않았다. 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁, 연이은 기후 재난, 인공지능과 가짜 뉴스의 확산 속에서 우리는 매일 넘치는 정보에 노출되지만 무엇이 진실인지 확신하기 어렵다. 권위는 붕괴됐고, 질서는 작동하지 않는다. 세상은 계속 움직이지만 그 움직임을 설명해줄 서사는 사라졌다. 이러한 알 수 없는 변화 속에서 사람들은 안전한 쪽을 택하게 되고 점점 자신들만의 이야기를 잃어버렸다. 매일 매일 새롭게 갱신되는 디지털 세계의 확장 속에서 사람들의 감정은 납작해지고 점점 더 무채색으로 수렴해갔다. 지금의 우리는 또다시 마치 1970년대처럼 해석이 무력한 시대, 플롯 없는 시대를 살고 있다. “나는 이야기의 줄거리를 알아야 했지만, 결코 알지 못했다”는 조앤 디디온의 고백이 지금을 살아가는 우리에게도 통한다. 우리는 지금 다시 줄거리가 없는 세계에 살고 있다. 그러나 그 공백 속에서 패션은 역설적으로 가장 강렬하게 감정과 태도를 말하고 있다. 다시 볼드한 어깨, 반짝이는 텍스처, 외침처럼 뻗은 실루엣이 런웨이를 장악한다. 조앤 디디온의 시대처럼 스타일은 곧 내러티브가 된다. 1970년대 룩이 부활하는 것은 단지 화려함의 귀환이 아니다. 그것은 삶을 증명하는 방식, 나의 존재를 과감하게 드러내고 싶다는 갈망이다. 그러니 이제 누군가의 이야기를 입기보다 당신의 이야기를 입어보라. 과감한 주름, 과장된 깃, 번쩍이는 텍스처 속에는 당신이 다시 살아 있음을 증명할 작은 서사가 숨어 있을지도 모른다.

Credit

- 글/ 김민정(프리랜스 에디터)

- 사진/ Getty Images, Launchmetrics(런웨이)

- 디자인/ 이진미

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!