ART

구찌 전시의 컨설턴트로 참여한 여인영은 누구?

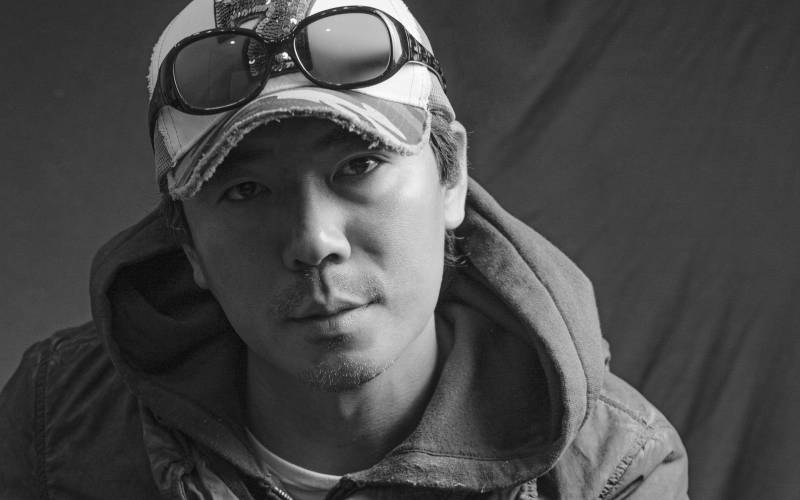

«이 공간, 그 장소: 헤테로토피아»전에 큐레이토리얼 컨설턴트로 참여한 여인영은 서울을 기반으로 활동하는 아티스트이자 큐레이터이며, 해방촌에 있는 독립예술 공간 스페이스 원의 디렉터다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

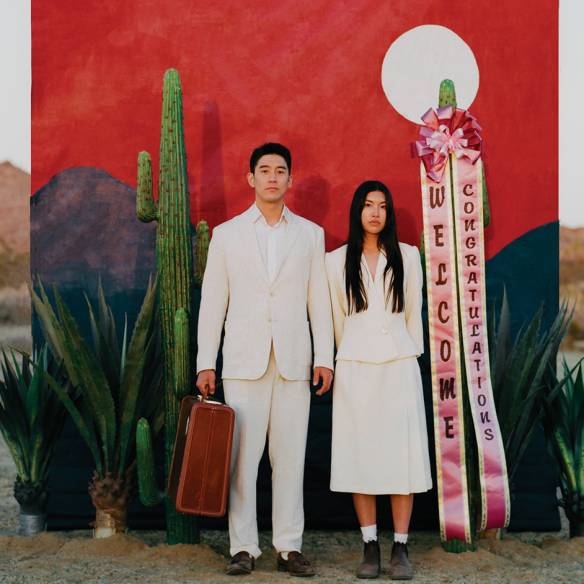

’I love we love we love I“ by Space One; In the background: Jun Hyerim, Nothing is There Though #2, 2019; part of "Index of Six Sides" by Hapjungjigu.Exhibition view, No Space Just a Place, Daelim Museum, Seoul (2020)

«이 공간, 그 장소: 헤테로토피아»전에 큐레이토리얼 컨설턴트로 참여한 여인영은 서울을 기반으로 활동하는 아티스트이자 큐레이터이며, 해방촌에 있는 독립예술 공간 스페이스 원의 디렉터다. 도시화, 기술, 젠더 등의 주제 안에서 인간의 마음과 감정, 정신이라는 근본적인 뿌리를 찾는다. 이 사유는 나와 우리, 새로운 방식으로 연결된 공동체로 이어진다.

이번 전시에 함께하게 된 계기는 무엇인가?

초기에 미리암 벤 살라를 비롯한 큐레이터 팀과 여러 차례 미팅을 가지며 대안, 공간, 장소 등 공통적으로 교차하는 주제들에 대하여 많은 이야기를 나눴다. ‘다른 공간’에 대해 중요하게 생각하는 키워드가 맞닿아 있음을 느꼈다. 무엇보다도 독립, 대안 공간과 함께하는 전시는 나에게도 큰 의미가 있다. 내가 스페이스 원이라는 공간을 운영하고 있는 이유도 독립, 대안 공간들이 표면으로 나와야 한다고 생각하기 때문이다. 대중이 다른 공간의 중요성을 인식하고 시야를 넓히는 것이 중요하다고 본다.

총괄 큐레이터 미리암 벤 살라는 서울의 예술 생태계를 이해하는 데 당신의 도움이 컸다고 말했다. 한 도시의 로컬 예술 공간이 가진 복합성을 이해하기까지는 많은 시간이 필요한데, 그녀에게 어떤 힌트를 건넸나?

마고할미 같은 여성 신화, 차학경의 <딕테> 같은 문학작품 등 내러티브 안에 ‘다름’이 공존하고 순환하는 동양의 이야기와 철학을 소개했다. 젠더에 대한 철학과 이론을 보면 동양철학과 교차되는 지점이 많다. 목표와 결과를 보고 달려가는 자본주의의 논리 구조와는 다른, 관계, 과정, 공존, 순환 등의 중요한 지점들을 보게 한다는 점이 그렇다.

이번 전시에 초대한 공간들을 선정한 기준은 무엇인가?

젠더, 공동체, 포스트 휴먼, 기술의 철학 등 이번 전시의 주요 테마와 맞닿아 있는 작업을 해온 공간들을 선정했다. 독립적으로 활발하게 활동해왔음에도 불구하고 사실은 서로 별다른 연대가 없는 공간들이기도 했다. 그 공간들이 위치하고 있는 장소성도 중요했다. 시청각이나 보안여관처럼 서울 중심부에 있는 공간, 을지로3가에 있는 오브나 종로3가 낙원악기상가에 있는 d/p 처럼 사회 경제적으로 시끄러운 지역에서 젊고 실험적인 활동을 보여주고 있는 공간, 해방촌에 위치한 스페이스 원처럼 여러 문화가 섞여 있는 공간 등 서울이라는 도시 안에 있는 서로 다른 지역적 특성을 보여줄 수 있는 공간들을 고려했다.

‘掘. Courtesy of Space One Photo: Sanghee Choi

이번 프로젝트가 본인이 속해 있는 서울의 아트 신을 객관적으로 들여다보는 계기가 되었을 것 같다. 그 안에서 새롭게 발견한 풍경이 있다면?

서울이란 도시가 크지만 작고, 작지만 큰 느낌이 있지 않나. 서울에는 활발하게 활동 중인 대안, 독립 공간들이 아주 많은 편임에도 불구하고 점처럼 흩뿌려져 있어서 잘 보이지 않는다는 걸 느꼈다. 다양한 공간의 운영자들과 대화를 나누면서 우리가 공통적으로 인지하고 있는 서울 아트 신의 장점과 단점이 교차하는데, 이에 대한 접근법이 조금씩 다르고, 서로 잘 연결되어 있지 않다는 걸 느꼈다. 많은 에너지를 필요로 하는 각자의 활동을 하고 있어서이기도 하고, 저마다의 개성이 강해서일 수도 있겠다.

동시대의 대안 공간은 어떤 역할을 수행해야 한다고 생각하나?

대안, 독립 공간들의 역할은 언제나 주류에서는 할 수 없는 이야기들을 꺼내놓는 것이다. 미술사를 포함하여 역사, 정치, 사회, 경제의 전반에서 자리 잡고 있는 오래된 이야기와 생각을 재창조하는 데 중요한 역할을 해야 한다고 생각한다. 올해는 특히 여러 가지 사건들로 인해 세계가 어떻게 연결되어 있고 국가 간의 관계가 얼마나 복잡한지 모두가 인지하게 된 것 같다. 정치, 경제와 마찬가지로 예술계에도 구조적인 문제가 크고, 변화가 필요한 시기라고 생각한다. 이런 변화는 하나의 기관이 할 수 없다. 따라서 대안, 독립 공간들의 움직임이 그 어느 때보다도 중요하다.

전시 도록에서 “나-우리는 보편적이고 특정한 것이 아닌 부분적 연결로 세계를 활용하는 방법을 다시 배워야 한다”는 도나 J. 해러웨이의 말을 인용했다. 우리에게는 어떤 종류의 단절과 연결이 필요할까?

하나의 큰 내러티브 안에 모든 사람, 생명, 사물을 끼워 맞추는 보편적 접근은 위험하다고 생각한다. 특정하게 제한된 연결을 통해 다른 것들을 배타시키는 접근도 위험한 것은 마찬가지다. 새로운 무언가가 우리의 눈앞에 놓여 있을 때, 쉬운 이해를 위해 보편적으로 접근하게 된다. 그러나 보편적인 정보만으로 눈앞의 대상을 이해할 수 있다는 착각을 버려야 한다. 국가, 인종, 성별, 배경, 그 밖에 무엇이 됐든 그 대상과 내가 가지고 있는 공통점과 차이점을 이해하고, 그 사이에서 부분적 연결을 하려는 노력이 필요할 것이다.

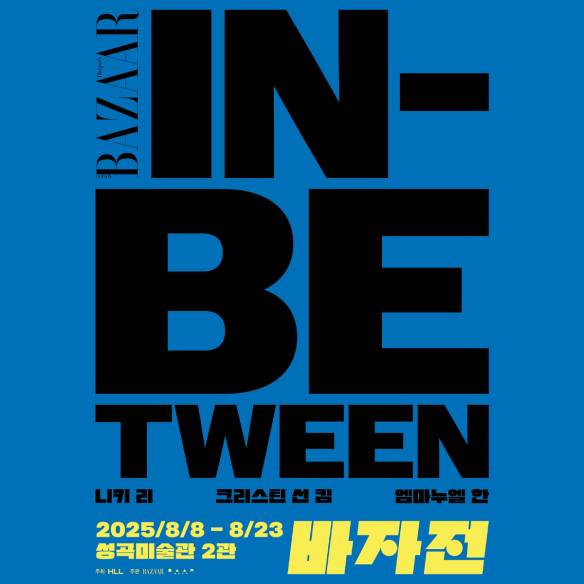

※ 구찌가 함께하는 «이 공간, 그 장소: 헤테로토피아(No Space, Just a Place: Eterotopia)» 전은 2020년 4월 17일부터 7월 12일까지 서울 대림미술관에서 열린다.

프리랜스 에디터 김지선은 다방면에 대한 글을 쓰는 동시에 한국 예술의 현장을 기웃거리는 미술 애호가다.

Credit

- 글/ 김지선

- 웹디자이너/ 김유진

이 기사엔 이런 키워드!

2025 가을 패션 트렌드

가장 빠르고 쉽게 따라할 수 있는 셀럽들의 가을 패션

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식