당일치기 여행에서 만난 대구의 미술

대구 출신 작가 이강소의 회고전과 개관 1년차 간송미술관, 사진의 도시에서 펼쳐보인 대구사진비엔날레까지.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

대구

대구미술관 & 대구간송미술관 & 대구사진비엔날레

한 끼 식사와 한 잔의 커피로 종일 예술만 좇았던 어느 하루.

이강소의 1970년대 작품을 아카이브한 대구미술관 전시장 전경.

레베카 도이브너 사진집 <Normal Skies_Composition from project> 내 이미지.

나고 자란 고향에서 지난 50여 년을 돌아보는 회고전을 연 작가의 마음은 어떠할까. 오직 이강소 작가의 대구미술관 전시 «곡수지유 曲水之遊: 실험은 계속된다»를 볼 요량으로 대구행 기차에 몸을 싣고선 문득 쓸데없는 생각을 했다. 아무리 헤아린들 그 감정은 결코 알 수 없겠지만 한국의 한 시절을 대표할 만한, 여든이 넘은 작가의 삶이 시작된 곳에서 작업을 총망라한 전시를 보는 것이 퍽 귀한 경험이라는 것은 안다. 단 하나의 전시만이 유일한 계획인 채 떠나는 여행은 처음인 만큼 안 하던 짓을 해보기로 한다. 무얼 먹을지는 배고프면 생각하기. 시간에 쫓기지 말고 관람하는 데 집중하기. 한 작품 앞에 몇 분이고 머물러 보고, 영상 작품은 처음부터 끝까지 보기. 오전 10시 반. 기차에서 내리자마자 배가 고플 줄은 몰랐다. 동대구역에서 도보 3분 거리에 위치한 복어 요리 전문 식당 해금강 앞은 이른 시간에도 차가 많았다. ‘대구 10미(味)’라는 빛바랜 현수막 문구를 믿어보기로 했다. 1.7인분 양으로 내어주는 복지리를 싹싹 비워내고 유일한 계획인 대구미술관으로 향했다.

전위적인 실험미술이 성행했던 1970년대부터 오늘에 이르기까지, 반세기에 걸친 이강소 작가의 여정을 담았다는 전시 설명을 읽고 있자니 작년 국립현대미술관 서울관의 «이강소: 풍래수면시(風來水面時)»가 떠올랐다. 오리, 집, 배 같은 정겨운 이미지가 남아 있는 <청명>과 쨍한 색채를 사용한 회화 연작

<바람이 분다> 몇 점을 볼 때까지만 해도 그랬다. 차이점은 1970년대, 작가의 초기작을 보여주는 방식에 있었다. 훨씬 직접적인 데서 오는 기분 좋은 충격이 있었다. 이를테면 벌거벗은 몸에 물감을 바른 뒤 캔버스 천으로 닦아낸 누드 퍼포먼스 <페인팅(이벤트 77-2)>를 사진으로 보여주는 것에 그치지 않고 캔버스 천을 함께 두는 식이다.

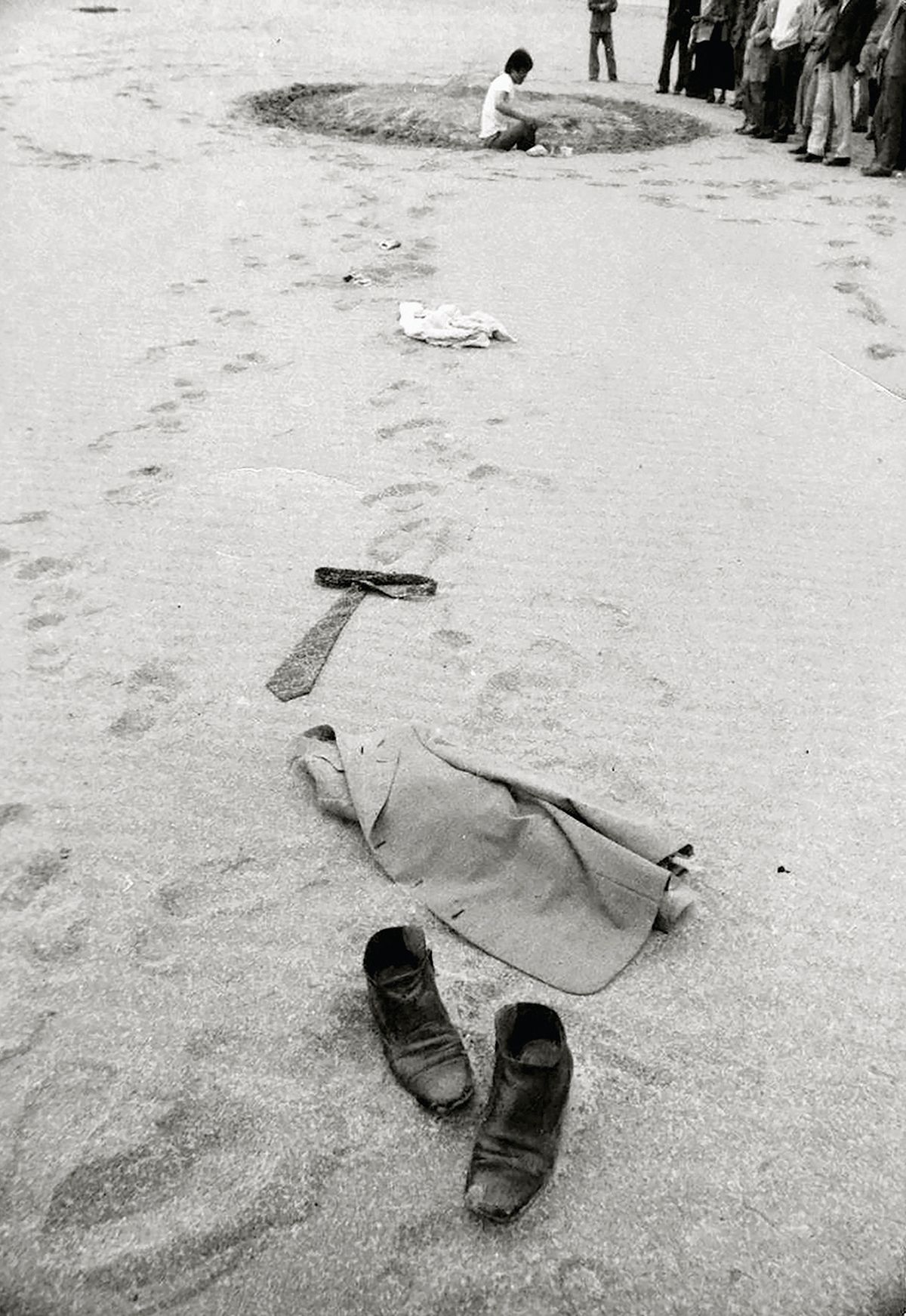

1975년 제9회 파리비엔날레에 출품한 <무제 1975-31>도 마찬가지였다. 이른바 ‘닭 퍼포먼스’는 전시장에 매어둔 닭이 움직여 남긴 발자국과 깃털, 흔적을 그대로 ‘작품’이라 선언한 작업이다. 이곳에는 살아 움직이는 닭도 없는, 그저 흩어진 모래뿐이지만 왜인지 젊은 이강소의 패기가 느껴진다. 바로 옆에서는 1977년에 만들었다는 영상 작업 <Painting 78-1>이 재생되고 있었다. 작가가 투명한 유리판에 붓질을 하는 모습이 30분 가까이 이어진다. “숙련된 세계를 보여주는 것보다 새로운 인식에 걸맞은 방법론을 제안하는 것이 작가라고 생각합니다.” 작년 국립현대미술관 서울관 전시를 앞두고 <바자 아트>와 만난 작가가 했던 말이 이제서야 팔딱팔딱 살아 움직인다.

전시장 끝에는 작가가 1970년대 주도한 실험미술운동과, 1974년부터 1979년까지 이어진 대구현대미술제를 조명한 아카이브 공간이 마련되어 있다. 지난 9월 작고한 최병소 작가를 비롯해 성능경, 하종현 작가 등 제1회 대구현대미술제 포스터 위 나열된 당대의 이름들에 괜스레 겸허해진다. 지금보다 훨씬 젊고, 무언가를 해보고 싶어 잔뜩 열이 올라 있던 이들의 기록이 시간 순으로 펼쳐진다. 그 모든 것이 한국 현대미술사의 중요한 출발점이었다는 사실을 그때는 누구도 알지 못했겠지만, 지금 전시장을 찾는 우리 모두는 알고 있다.

장장 두 시간에 걸쳐 전시를 보고 나니 고강도 운동을 한 것처럼 힘들고, 또 개운하다. 횡단보도 하나만 건너면 작년 9월에 개관한 대구간송미술관이 있지만 좀처럼 엄두가 나질 않는다. 그럴 줄 알았다는 듯 두 미술관 사이 카페가 있다. 핸드 드립을 전문으로 하는 핸즈 커피다. 딱 이곳에서만 맛볼 수 있다는 대구미술관 블렌드 커피를 마시며 꼼짝 않고 멍만 때렸다. 스멀스멀 휴대폰으로 손이 갈 때쯤 다시 몸을 일으킨다.

서화와 도자를 중심으로 한 상설 전시와 광복 80주년 기념 기획전 «삼청도도 三淸滔滔 - 매·죽·난, 멈추지 않는 이야기»까지. 고미술을 원없이 볼 수 있는 간송미술관에서는 자꾸만 관람객에게 시선을 빼앗겼다. 고요하던 대구미술관과 달리 개관 1년 차 미술관답게 다양한 관람객이 모여 있었다. 아이들은 대체로 전시장 벽이나 바닥 같은 엉뚱한 곳에 관심이 많고, 중절모를 쓴 어르신들은 앞다투어 작품 앞에서 앉았다 섰다, 허리를 굽혔다 폈다 역동적으로 관람한다. 작품에서 한 발짝 떨어져 시야를 넓히니 이 모든 풍경이 마치 현대 미술 같다.

해금강 복어에 무슨 효험이라도 있나 보다. 쉽게 배가 꺼지질 않아 저녁 식사 대신 마지막 일정으로 대구사진비엔날레를 택했다. ‘생명의 울림’이라는 대주제보다 포토북 전시를 기획한 알란 에글린튼의 말에 눈길이 간다. 시각예술가이자 출판 레이블 쎄임더스트의 디렉터인 그는 무엇이 사진집을 팔리게 하고, 팔리지 않게 하는지 늘 자문한다고 했다. 사진집은 건재하지만, 그렇다고 사진집이 돈이 되지는 않는 현실을 상기하며. 같은 출판업에 몸담고 있는 사람으로서 덩달아 ‘잘 팔리는 예술’로까지 생각이 번졌다. 이어지는 전시는 일본 사진작가 가와우치 린코의 특별전. 아주 일상적인 장면을 지극히 아름다운 시선으로 담아낸 사진들을 보니 앞선 전시장에서 부유하던 생각들이 금세 씻겨 내려간다. 돌이켜보면 대구에서의 하루는 계속 이런 식으로 흘렀다. 무언가 내 안에 훅 들어와 요란스럽다가 또 다른 무언가로 한순간에 말끔하게 정리되는. 들이붓다시피 한 글과 사진, 영상들을 완전히 소화시켰는지는 모르겠지만, 그날은 모처럼 깊은 잠을 잤다.

※ «곡수지유 曲水之遊: 실험은 계속된다»는 2026년 2월 22일까지,

«삼청도도 三淸滔滔 - 매·죽·난, 멈추지 않는 이야기»는 12월 21일까지, 제10회 대구사진비엔날레는 11월 16일까지 진행된다.

대구미술관 대구시 수성구 미술관로 40

대구간송미술관 대구시 수성구 미술관로 70

대구문화예술회관 대구시 달서구 공원순환로 201

고영진은 <바자>의 피처 에디터다. 다음 대구 미술 기행의 기회가 온다면 구석구석 살피지 못한 간송미술관 상설 전시부터 시작해볼 생각이다.

이강소, <낙동강 이벤트>, 1977, 디지털 C-프린트, 64x46cm (제3회 대구현대미술제).

고성 사진집 <그림자들 헤아리다 지문이 거멓다> 이미지.

레티시아 르 퓌르 사진집 <Les metamorphoses> 이미지.

Credit

- 글/ 고영진

- 사진/ 대구미술관, 대구사진비엔날레

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!