MMCA × LG OLED 시리즈의 초대 작가, 추수가 하고 싶은 말

추수는 국립현대미술관에서 여는 첫 개인전에서 여성의 섹슈얼리티에 대해 말하기로 했다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

DIGITAL NATIVE

추수는 디지털과 아날로그가 공존했던 1990년대 서울에서 태어나 0과 1로 만들어진 무구한 세계를 자유롭게 유영한다. 한 명의 아바타 혹은 게이머가 되어.

최근 팀 추수에 합류한 사운드 아티스트 마르텐 보스와 추수. 각자의 앞에 놓인 사운드 장비와 PC 본체는 실제로 두 사람이 작업할 때 사용하는 것이다.

오늘 촬영에 함께한 마르텐 보스(Maarten Vos)는 팀 추수의 첫 사운드 아티스트 팀원이다. 마르텐 보스의 합류가 당신의 작업에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하나? 상상하는 모든 소리를 만들어주겠노라 말하는 동료가 합류한 덕분에 개념적으로는 물론, 기술적으로도 다른 차원의 지평이 열렸다. 내 작업을 힙하고 트렌디하게만 보는 사람들도 있지만, 나는 판화와 예술이론을 전공하고 독일의 예술철학에 홀려 슈투트가르트에서 공부한, 고전 예술과 미술사의 광적 신도다. AI를 비롯한 뉴 테크놀로지에 관심이 많은 것은 나와 내 친구들이 매일 사용하는 기술이 결국 우리 세대를 가장 잘 반영한다고 믿기 때문이다. 거시적인 관점에서 봤을 때 이 시대의 매체와 미학을 현현해 내는 것이 내가 미술사에서 이루고자 하는 중요한 역할인 것이다. 마르텐은 다섯 살 때부터 첼로를 연주했고 전공 역시 클래식 첼로였지만, 수세기 전에 죽은 사람들의 음악을 잘 연주하는 것만이 예술가로서의 사명일까에 대해 회의가 생겼다고 했다. 대학에서 첼로와 신시사이저에 관한 논문을 발표했고, 지금은 클래식과 전자음악을 함께 녹여내는 음악을 하고 있다. 고전의 유산을 기반으로 하되, 오늘을 사는 예술가로서 내일을 탐미하는 우리는 놀랍도록 통하는 구석이 많다.

자연히 올해 8월 개최될 «MMCA×LG OLED 시리즈» 전시에서 보여줄 작업을 주목하게 된다. 이번 전시는 MMCA 서울관 2개의 층을 아우르는 ‘서울박스’에서 개최된다. 높이가 17미터에 달해 대형 영상 작품을 전시하기에는 최적화되어 있겠지만, 층고가 높고 개방되어 있어 원하는 소리를 구현하는 데는 분명한 제약이 따를 것이다. 이러한 문제에는 어떻게 접근했나? 실제로 MMCA가 주의를 요한 부분이었다. 서울박스는 미술관에 들어선 관람객이 가장 먼저 마주하는 공간이자 모든 전시 공간의 통로 같은 곳이기 때문에 사운드에 제한이 있다고. 주어진 예산과 환경 안에서 쓸 수 있는 모든 인맥을 동원해 우리가 원하는 소리를 구현할 방법을 찾고 있다. 특정 공간에서만 음량과 음질이 극대화되는 지향성 스피커나, 다른 공간을 침범하지 않도록 구조적으로 설계된 일반 스피커로 영상에 몰입할 수 있는 사운드를 구현할 생각이다.

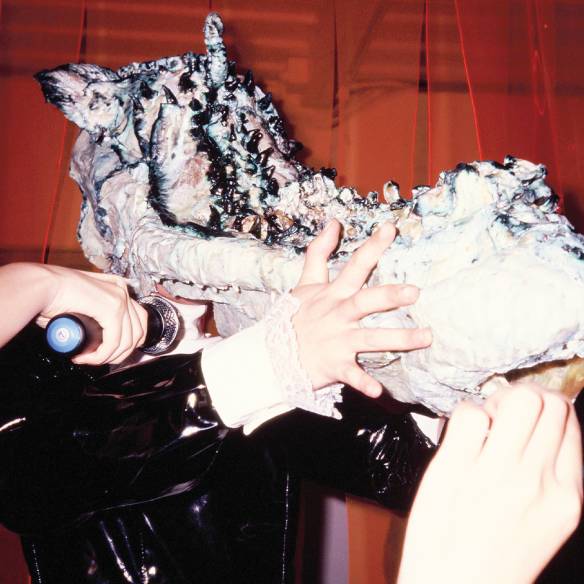

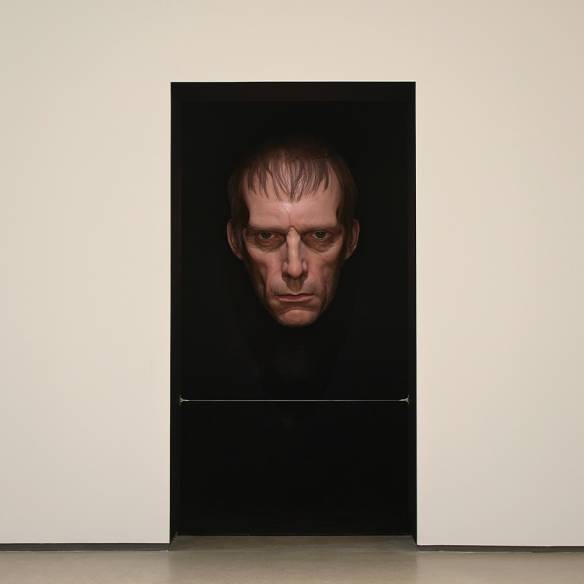

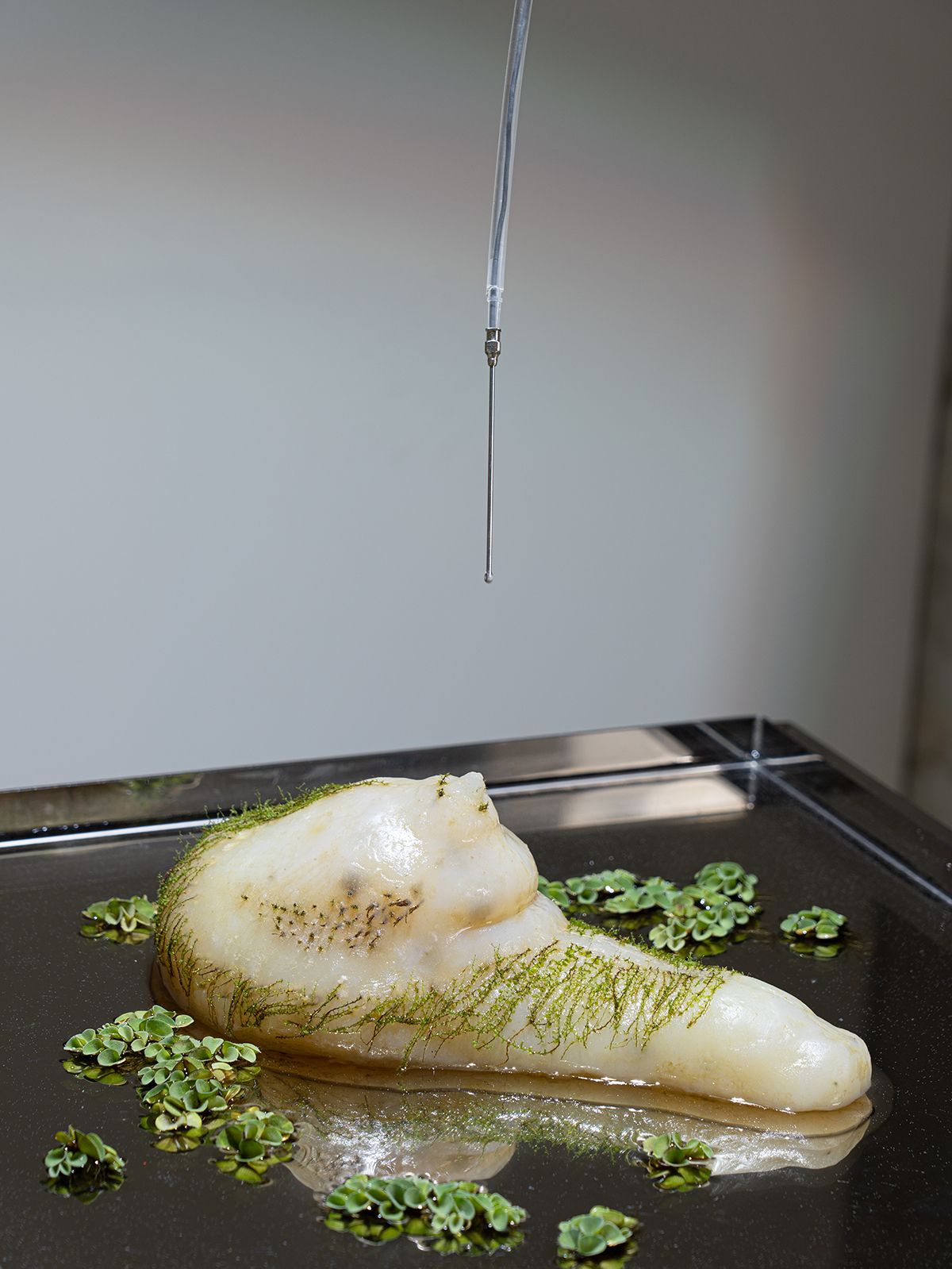

국립현대미술관과 LG전자의 파트너십으로 개최되는 프로젝트의 초대 작가로 추수가 선정되었다는 뉴스를 듣고는 놀랐던 기억이 있다. 직전에 진행된 «MMCA×현대차 시리즈»에는 50대 남성 작가들이 주를 이뤘으니까. 그래서인지 작가 선정의 비하인드를 궁금해하는 사람들이 많다. 기억에 남는 에피소드라면 최종 면접 질의응답 때 “웃기잖아요. 콘돔을 끼고 섹스를 한다는 게”라는 말을 입 밖으로 뱉었다는 것이다.(웃음) 전시 주제인 ‘여성의 섹슈얼리티’를 어떻게 다룰 것인지 구체적으로 설명을 해달라는 질문에 준비하지 않았던 답이 튀어나왔다. 40분 내내 엄격, 근엄, 진지했던 8명의 심사위원을 폭소하게 만들었지만, 웃기려는 의도는 결코 없었다. 인간은 기본적으로 재생산을 하기 위해 디자인되어 있다고 생각한다. 나는 언제나 아이를 낳고 싶다는 꿈이 있는데, 매일 잠을 줄여가며 에너지를 쏟아붓고 있는 건 결국 예술이다. 무언가 생산하고자 하는 욕구와 불만을 오로지 예술로 승화시키며 쾌락을 느끼고 미를 좇는다. 클럽에서 춤을 추는 사람들도, 콘돔을 끼고 섹스를 하는 것도 똑같아 보인다. 모두 재생산의 욕구라는 같은 선상에 있다는 게 재밌지 않나? <아가몬> 연작 또한 그에 대한 작업이다. 섹스를 통해 폭발한 엔트로피가 아이가 되지 않는다면 어디로 가는가. ‘아가몬’이라는 이상한 생물로 탄생한 것이다. 이번 전시에서 보여줄 영상과도 연결되는 지점이다.

국립현대미술관에서 여는 첫 개인전에서 여성의 섹슈얼리티에 대해 말하고 싶었던 이유는 무엇인가? 전시의 기관과 성격에 대해 늘 고민한다. 세금으로 운영되는 국립 미술관의 초대라는 점에 대해서도 많은 생각을 했다. 공공의 이익을 위해 값싼 티켓으로 학문과 예술의 자율성을 존중하는, 교육의 의미가 있는 공간이다. 관성적으로 음란하다, 야하다고 정의되는 시각 요소들은 대부분 남성의 섹슈얼리티를 대변한다. 나는 헤테로섹슈얼 여성이다. 내 가장 솔직하고 개인적인 이야기가, 여성의 성에 대한 보편적 언어를 풍성하게 만들기를 기대한다. ‘이것이야말로 내가 해야 하는 일이구나’ 하는 사명감 같은 것도 들고.

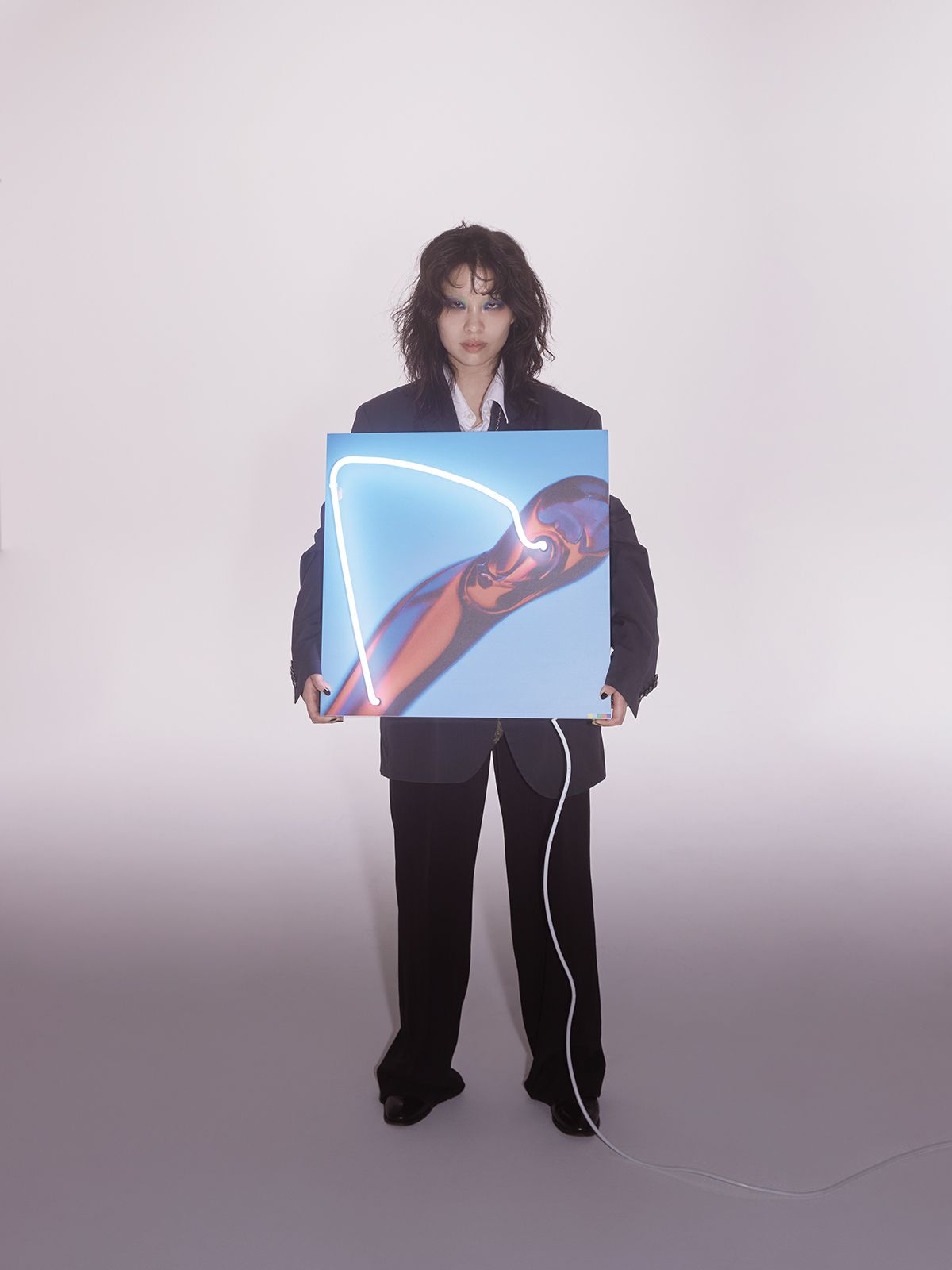

사운드, 여성, 욕구. 작가 추수를 둘러싼 그다음 키워드라면 단연 AI다. 이번 MMCA 전시에서 는 AI를 사용하지 않을 계획이라고 밝혔는데. 이유가 있나? 이번 전시에서는 미래에 미술관의 수많은 스크린을 장악할 AI와 맞서 싸워볼 생각이다. 시대의 흐름 안에서 인간만이, 나만이 할 수 있는 것을 또 한 번 보여주고 싶다. 애초에 AI는 내가 가진 수많은 도구 중 하나일 뿐이다. AI로 <달리의 에이미> 시리즈를 시작한 2022년부터 현재까지 AI는 중요한 키워드이기 때문에 계속 공부하고 있지만, 동시에 내 손으로 이미지를 만들어내는 본분을 결코 잊지 않을 것이다.

그럼에도 당신에게는 여전히 ‘AI 작가’라는 수식어가 붙는다. <달리의 에이미> 시리즈 전, 당신이 3D 작업으로 손수 만든 에이미까지도 AI 작품이라는 오해를 사는 것처럼. 이에 대해서는 어떤 말을 하고 싶나? AI든 미디어든 조각이든, 내가 어떤 작업을 하는 작가인지 한마디로 정의하고 싶어 하는 사람들이 있다. 내게는 매체보다 천착하는 사유의 영역이 중요하다. 디지털 네이티브 1세대 작가로서, 디지털 세계에 정신을 두고 육체 안에서 살아가는 이행(transition)을 탐구한다. 2025년 현재는 디지털 세계와 우리가 밟고 서 있는 물리적 세계가 동등한 크기로 존재한다. 현대인은 인스타그램에서 더 나다운 정체성을 전시하고, 온라인 커뮤니티에서 더 솔직한 이야기를 한다. 이미지나 영상, 사운드와 텍스트를 접하는 방법은 압도적으로 스마트폰이다. 나는 이런 시대 안에서 인간과 기술이 어떤 춤을 추는지 그려내는 사람이다.

이미지 생성 AI 시스템 DALL-E 2로 만든 <달리의 에이미> 시리즈를 들고 서 있는 추수.

이번 전시에서는 미래에 미술관의 수많은 스크린을 장악할 AI와 맞서 싸워볼 생각이다. 시대의 흐름 안에서 인간만이, 나만이 할 수 있는 것을 또 한 번 보여주고 싶다. 애초에 AI는 내가 가진 수많은 도구 중 하나일 뿐이다.

“예술과 사랑이 인생의 전부인 사람”이라는 말로 자신을 소개한 적이 있다. 예술과 사랑의 틈을 비집고 끼어든 고통은 어떻게 받아들이는가? 내 삶이 100이라면 99는 고통이다. 작업에 대한 스트레스로 어금니가 두 개나 빠졌다. 그저 고뇌하고 작업하기를 반복하는 것이 내 일상이다. 하지만 한 발짝 떨어져서 보면 마음이 벅차다. 미를 추구하는 삶이니까. 미의 기준을 만드는 것이 내가 하는 일이기 때문에, 추하고 못난 것도, 부조화도 미가 될 수 있다. 그러니 고통 속에서도 예술을 하는 주체로 살아가는 삶에 늘 감사한다.

당신이 생각하는 좋은 작업은 어떤 것인가? 아주 개인적인, 세상에 한 번도 존재하지 않았던 미감을 내세우되, 마음을 움직여 감동을 준다면 더할 나위 없겠다. 무척 어려운 일이다. 내 손을 떠난 작품은 생명을 갖고 홀로 살아가기에, 그저 최선을 다해 계속 작업을 하는 상태에 머무르는 것이 도달할 수 있는 최고의 목표일지도.

죽을 때까지 좋은 작업에 다다르지 못했다는 생각은 떨칠 수 없지 않을까. 지나온 과거에는 한 톨만큼의 아쉬움이라도 남기 마련이니까. 동의한다. 길고 긴 준비 끝에 전시를 열면 사람들은 박수를 치지만, 난 늘 오프닝 뒤풀이에서 오열을 한다. 궁극의 어느 지점으로 가는 과정이라 믿는 수밖에. 이번 전시도 그 과정일 것이다. 부끄러움은 예술의 본질을 좇는 자의 숙명이 아닐까. 이문열의 소설 <금시조> 속, 죽기 전 본인의 서화를 모두 모아 불태운 서예가 고죽처럼.

※ 추수가 초대 작가로 선정된 «MMCA×LG OLED 시리즈»는 국립현대미술관 서울에서

8월 1일부터 2026년 2월 18일까지 열린다.

고영진은 <바자>의 피처 에디터다. 10년 뒤 미술계에서 추수가 어떤 작가로 자리매김할지 마음껏 상상했다.

Credit

- 글/ 고영진

- 사진/ 박상준

- 헤어&메이크업/ 하은빈

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!