화이트 큐브 서울 전시를 앞둔 작가, 알렉스 카버

카버에게 물었다. 무엇이 강렬한 이미지를 만드나?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

VIOLENCE AND THE SACRED

무엇이 강렬한 이미지를 만드나. 알렉스 카버(Alex Carver)는 신체가 된 회화의 집도의이자 고문관을 자처한다.

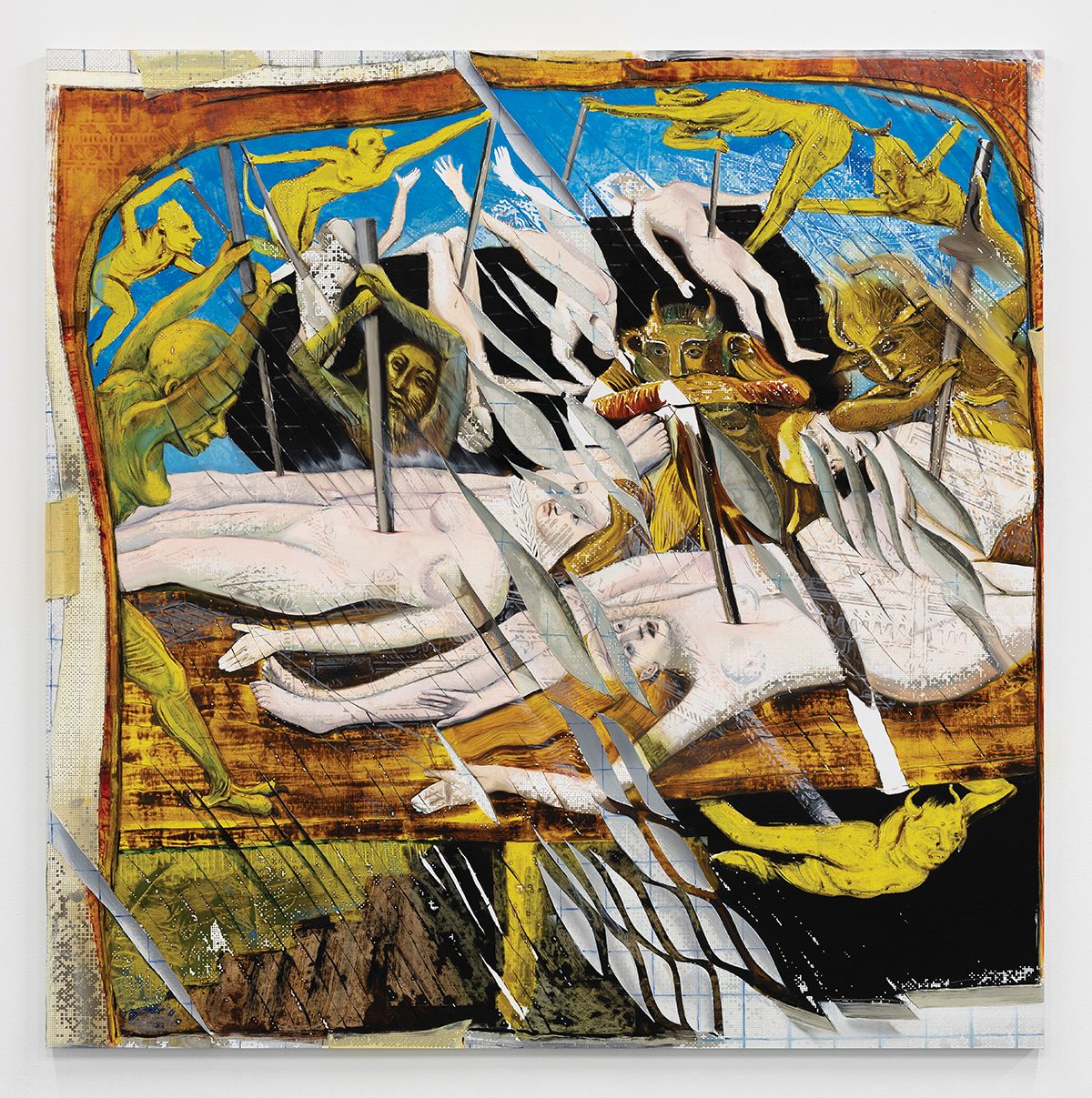

<Phase Transition>, 2025, Oil on linen, 198.5x198cm | 78 1/8x77 15/16 in. © Alex Carver. Photo © On White Wall. Courtesy White Cube.

2023년 이맘때 스위스 바젤에서 우연히 알렉스 카버의 연작을 마주했다. 식탁 위에서 희생자를 절단하는 악마, 사람들이 산 채로 삶아지는 커다란 냄비 같은 여섯 개의 잔혹한 장면들이 전시장 전체를 뜨거운 오라로 휘감았다. 폭력의 이미지는 머릿속에서 쉽사리 떨칠 수 없을 만큼 강렬했고, 한국으로 돌아온 나는 곧바로 그에게 연락을 취해 예정에도 없던 인터뷰 지면을 만들었다. 그로부터 2년이 지난 지금, 현대미술계에서 활발히 활동하고 있지만 화이트 큐브에서 전시 이력이 없는 비소속 작가들의 작품을 선보이는 프로그램 ‘인사이드 더 화이트 큐브’로 다시 그 이름을 마주했다. 알렉스 카버는 지난 몇 년간 고통 받거나 고통을 가하는 신체 그리고 무자비한 폭력에 대해 탐구하고 있다. 폭력의 이미지로부터 그가 끄집어내고 싶은 것은 무엇일까. 작가에게 두 번째 서신을 보냈다.

당신은 2022년 개인전에서 고대 그리스의 화형 기구 ‘팔라리스 황소’ 안에서 불에 타 죽는 사람들, 중세 시대의 고문 기구 ‘캐서린 바퀴’에 묶인 채 철봉에 의해 뼈가 부러지는 사람들 같은 끔찍한 형벌 장면을 대형 회화로 선보였습니다. 2023년 아트 바젤 ‘파쿠르’에서 선보인 여섯 점의 연작에선 잔혹성이 더 짙어졌고요. 15세기 후반 프랑스 인쇄업자 기 마르샹의 연감에서 발견한 삽화를 바탕으로 한 <A Desired Mesh>에는 사람을 삶는 거대한 솥과 사지를 절단하는 악마들이 등장합니다. 당시 바젤에서 당신의 연작을 보고 아주 강렬한 인상을 받았던 기억이 납니다. 이후 한국으로 돌아와 당신과 서면으로 인터뷰를 나누기도 했었죠. 당신은 최근 몇 년간 인간의 고통을 집요하게 탐구하는 작업을 이어오고 있습니다. 당신의 회화 속 인물들은 언제나 고통받고 있거나 타인에게 고통을 가하는 존재입니다. 폭력을 단순히 묘사하는 데 그치지 않고 탐닉하는 것처럼 보이기도 해요. “회화가 ‘고통스러운 과정’이라는 알레고리를 만들고 싶은 건 아니다”라고 말한 적 있습니다. 폭력은 당신의 작업에서 어떤 의미인가요? 고대의 인신공양 장면부터 오늘날 전쟁 사진에서 매일 접하게 되는 참혹한 이미지에 이르기까지 폭력은 끊임없이 반복되어온 시각적 주제죠. 저는 폭력을 다루는 매우 다른 방식의 시각적 태도에서 영감을 받습니다. 이를테면 르네상스 시대의 순교와 십자가형 장면에서 느껴지는 잠재적인 에로티시즘을, 검을 든 팔을 마구 휘두르며 광적인 도취 상태로 시바의 몸 위에 서 있는 힌두 여신 칼리의 전통적 이미지와 나란히 떠올려보는 겁니다. 예술에서 인간의 몸을 어떻게 재현할 것인가. 인간의 형상을 그리는 일은 복잡하고 어려운 문제이고 저는 여기에 대해 일종의 ‘불안’을 안고 작업을 이어오고 있어요. 그리고 이 불안을 표현하는 저만의 방식은 폭력적인 이미지를 통해 신체를 분해하는 것이고요. 제 작업에서 신체를 향한 폭력은 어떤 의미에서는 의식과도 같으며, 회화를 해체하고 새로운 차원으로 열기 위한 일종의 의례이기도 해요.

특히 고대 그리스의 화형 기구 팔라리스 황소*와 중세 시대의 고문 기구 캐서린 바퀴**는 이제 당신의 작업에 시그너처가 된 듯한데요. 이 소재들은 어떤 면에서 매력적인가요? 모두 제가 반복적으로 다뤄온 고문 장치네요. 이들은 각기 다른 방식으로 신체의 해체를 사유하게 만드는 매개체입니다. 캐서린 바퀴를 통해서 회화 속 신체가 회전하고 가속하면서 배경과 뒤섞이며 해체되는 이미지를 떠올렸고, 팔라리스 황소는 그 안에서 인체가 연기로 기화되거나 소멸하는 장면을 상상하게 되었죠. 말하자면 팔라리스 황소와 캐서린 바퀴는 제 회화의 구성적 장치이자 감각에 대한 상상력의 단초인 셈입니다.

*팔라리스 황소(Brazen Bull)는 속이 빈 청동 황소 안에 사람을 가두고 불로 달구어 익혀 죽이는 방식의 고대 그리스 시대 처형 기구다. 갇힌 사람의 비명 소리가 황소의 콧구멍을 통해 마치 소 울음처럼 들리도록 설계되었다.

**캐서린 바퀴(Catherine Wheel)는 죄수의 사지를 바퀴에 묶은 뒤 부러뜨리는 방식으로 극심한 고통을 주었던 중세 유럽 시대의 고문 기구다. 이름은 기독교 순교 성녀 성 캐서린이 이 바퀴형 고문 도구에 처형될 뻔했으나 기적적으로 바퀴가 부서졌다는 일화에서 유래했다.

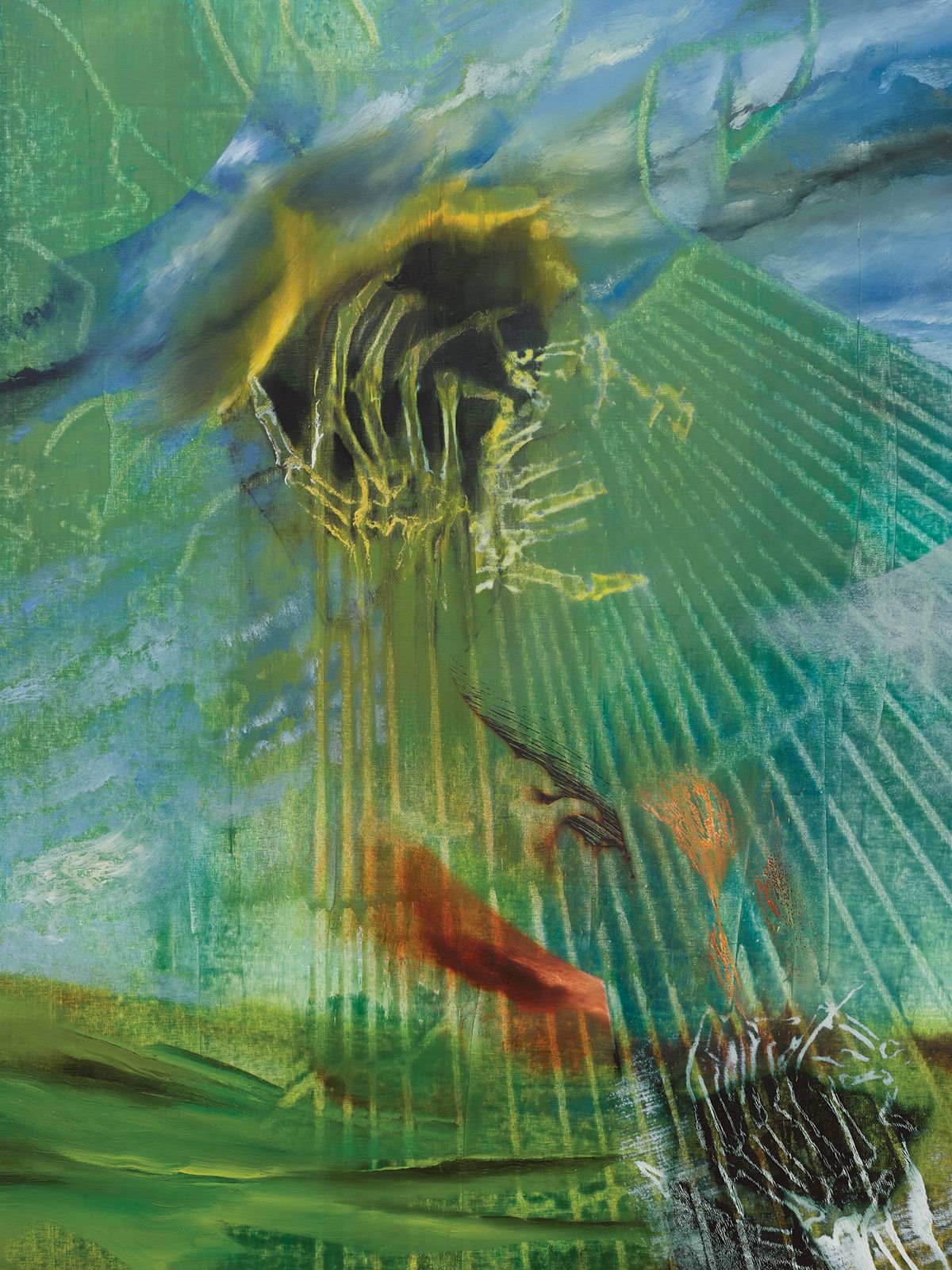

<Farewell Eclipse>, 2025, Oil on linen, 90.2x90.2cm | 35 1/2x35 1/2 in. © Alex Carver. Photo © On White Wall. Courtesy White Cube.

예술은 폭력이라는 파괴적인 충동을 직접 표출하는 대신 다른 무언가로 전환할 수 있는 공간을 제공합니다. 인간에게 본질적으로 필요한 ‘승화’의 형태로 말입니다.

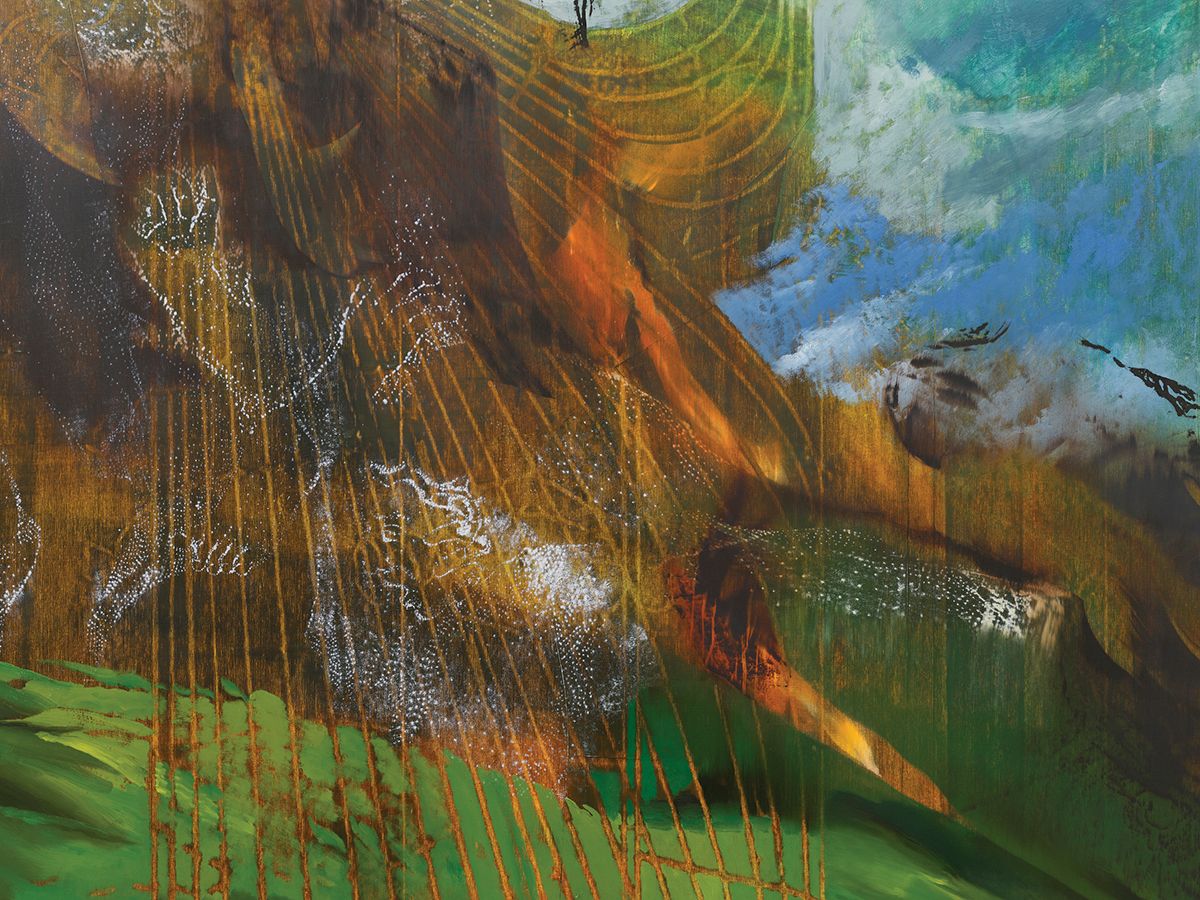

<The Purge (Aceptic Laminar Air Flow)>, 2025, Oil on linen, 244.1x244.1cm | 96 1/8x96 1/8 in. © Alex Carver. Photo © On White Wall. Courtesy White Cube.

2년 전 인터뷰에서 “예술에서의 폭력은 폭력이 아니다. 내가 그림에서 폭력을 묘사하는 이유는 두 가지다. 첫 번째는 실제 폭력과 그것이 만들어내는 감각에 대해 생각하게 하는 것. 두 번째는 그림 자체를 상처 입은 몸처럼 다룸으로써 상징적으로 ‘폭력’이 드러나기를 바라는 것”이라고 말했습니다. 오늘은 여기에 두 가지 질문을 추가하고 싶습니다. 첫 번째, 그렇다면 폭력을 감각하는 일이 동시대를 사는 우리에게 왜 중요하다고 생각하는지요? 두 번째, 그림을 하나의 신체로 다룬다면 당신은 회화의 집도의이자 고문관인 셈인데 여기에 당신만의 윤리적 기준이 있는지요? 제 작업은 도덕적이거나 윤리적인 당위를 전달하기보다는, 의미가 미끄러지고 감각이 교차하는 이른바 시적 감각을 탐색하는 쪽에 더 가까워요. 그렇다고 해도 폭력에 대해 사유하는 일은 중요하고요. 아까도 말했듯 폭력이라는 주제는 문명 안에서 끊임없이 반복되어온 어떤 것이니까요. 제 회화는 세상과 동떨어져 있지 않아요. 오히려 우리가 사는 물질적 세계와 긴밀하게 연결되어 있어요. 회화 속에서 인체, 피부, 고통을 다루더라도 그것은 철저히 회화의 표현이라는 틀 안에서 해석되어야 합니다. 그림에서 묘사된 폭력은 미적 경험을 위한 수단일까요, 아닐까요? 그림 속 폭력이 실제 폭력과 어떤 관련이 있을까요? 질문은 아마 제가 아니라 관객에게 전달될 겁니다.

당시 인터뷰에서 연작에 대해 중세 시대의 고문이라는 행위를 현대의학의 수술과 연결하고 싶었다고 작업 의도를 밝힌 바 있습니다. “고문의 역사는 의학의 역사이며 이는 곧 치유의 과정이기도 하다”라고 명료하게 말했죠. 그렇다면 당신에게 회화는 치유인가요? 저는 오랫동안 의학과 고문의 역사에 관심을 가져왔어요. 초기 의학 지식의 상당 부분은 공개 처형이나 고문의 피해자였던 시신들을 해부하면서 발전해왔습니다. 당대에는 시신 해부가 금기시되었기 때문에 해부를 위한 시신을 확보하는 일 자체가 어려웠고, 의학자들은 사람들의 시선을 피해 한밤중 광장에서 시신을 몰래 옮기는 일도 있었다고 해요. 한편, 초기의 성형 수술은 신체 처벌과 훼손이 일상화된 사회에서 필연적으로 발달한 분야였고요. 고문이나 폭력에 대한 제 언급은 종종 의학적 기술이나 도구에 대한 참조와 뒤엉켜 있습니다. 이는 제가 다루는 폭력이 단순한 자극이나 스펙터클을 넘어서 다른 목적을 향하고 있다는 점을 암시하기 위한 장치예요. 저는 예술이 상처를 ‘치유’할 수 있다고 믿지는 않지만, 예술이 폭력이라는 파괴적인 충동을 직접 표출하는 대신 느끼고 질문하고 사유하며 다른 무엇으로 전환할 수 있는 공간을 제공한다고 믿습니다. 인간에게 본질적으로 필요한 ‘승화’의 형태인 셈이죠. 제 작업이 치유를 하진 못해도 가장 미세한 방식일지라도 무언가를 변화시키길 바라요.

<Brazen Bull>, 2022, Oil on linen, 204.2x396.2cm | 80x156 in. Courtesy the artist and Miguel Abreu Gallery, New York.

당신의 삶 속에서 신체와 관련한 강렬한 경험이 궁금합니다. 2011년 대학원 과정을 마친 뒤 몇 년간 회화를 중단하고, 영화감독 친구들인 다니엘 슈미트, 가브리엘 아브란테스, 벤자민 크로티와 함께하는 영상 작업에 빠져 있었어요. 다시 본격적으로 회화를 시작한 건 2015년이었는데 계기는 중세 목판화 이미지 하나 때문이었어요. 한 남성이 거꾸로 매달린 채 반으로 절단되어 처형되는 끔찍한 장면이었죠. 당시 미술계에서는 ‘포스트 인터넷’ 담론이 지배적이었고, 물질적인 신체에 대한 관심은 거의 사라진 상태였습니다. 저는 이 목판화에 완전히 매혹되었고 동시에 그것이 내포한 음산한 기운도 함께 느꼈던 것 같아요. 신체에 대해 노골적으로 중세적인 개념을 드러내고 사회와 경제 구조를 봉건제적으로 이해하려는 당시 사회·정치적 분위기와 이 목판화가 묘하게 겹쳐 보였거든요. 두 동강 난 신체의 이미지는 저에게 매우 강렬한 동시대적 상징처럼 다가왔고, 이후 제 작업의 출발점이 되었습니다.

화이트 큐브 서울에서 «승화»라는 제목의 개인전을 앞두고 있습니다. 당신은 주로 고전 회화로부터 영감을 받습니다. 이번 전시에서는 단테의 14세기 서사시 <신곡>의 첫 번째 부분, ‘지옥’의 서두에서 영감받은 신작들을 선보입니다. 왜 단테입니까? 앞선 답변과도 연결되는 이야기인데요. 지금의 시대는 회화든 역사든, 참조의 층위가 어처구니없을 정도로 과잉된 동시에 놀라울 만큼 빈약합니다. 숨이 막힐 정도로 모든 것이 과도하게 기록되어 있지만 다른 한편으로는 우리가 과거를 거의 기억하지 못하는 망각 상태에 빠져 있는 것 같기도 해요. 저는 과잉과 공허 사이에 놓인 현재야말로, 단테가 <신곡>의 ‘지옥편’에서 그려낸 지옥의 한 모습이라고 생각했어요.

Brazen Bull with Medusa (LIDAR)>, 2022, Oil on linen, 200.7x152.4cm | 79x60in. Courtesy the artist and Miguel Abreu Gallery, New York.

쇼펜하우어는 <신곡>에서 ‘지옥편’의 묘사는 생생하지만 ‘연옥편’과 ‘천국편’의 묘사는 모호하고 난해한 이유가 “현실이 지옥과 같기 때문”이라 분석했죠. 여기에 동의하나요? ‘생생함’이라는 단어가 핵심이라고 생각해요. 20세기의 전쟁과 미국 중심의 냉전제국주의를 거치며, 유토피아적 상상력은 그 힘을 상당 부분 상실했지만, 디스토피아는 오히려 ‘생생한’ 장르로 자리 잡았죠. 저 또한 이게 ‘지옥편’, ‘연옥편’, ‘천국편’ 간의 위계 때문이라기보다는 인류 문명이 지금껏 어떤 방식으로 전개되어왔는지를 보여주는 결과라고 봅니다. 그런 의미에서, 지금이야말로 ‘연옥편’과 ‘천국편’ 사이 어딘가에 존재하는 새로운 사고방식이 절실한 때일지도 모르겠어요.

거칠게 보자면, 이번 신작들은 크게 붉은색 계열과 푸른색 계열로 구분됩니다. ‘지옥편’의 서사에 따라 나뉘나요? 혹은 숨겨진 또 다른 장치가 있습니까? 서사적으로 나뉜다고 볼 수 있어요. 좀 더 구체적으로 말하자면, 신체가 불타오르는 격발의 순간과 불이 꺼진 후 연기만 남은 잔해의 시간으로요. 참고로, 불타는 신체가 등장하는 작업은 모두 화상 치료에 사용되는 피부 이식용 그물망 기계 도면 위에 그려졌고, 신체의 파편이나 흔적만이 남아 있는 작업은 수술실이나 화상 치료센터에서 박테리아를 제거하기 위해 사용하는 무균 공기 정화 시스템의 도식 위에 그려졌습니다.

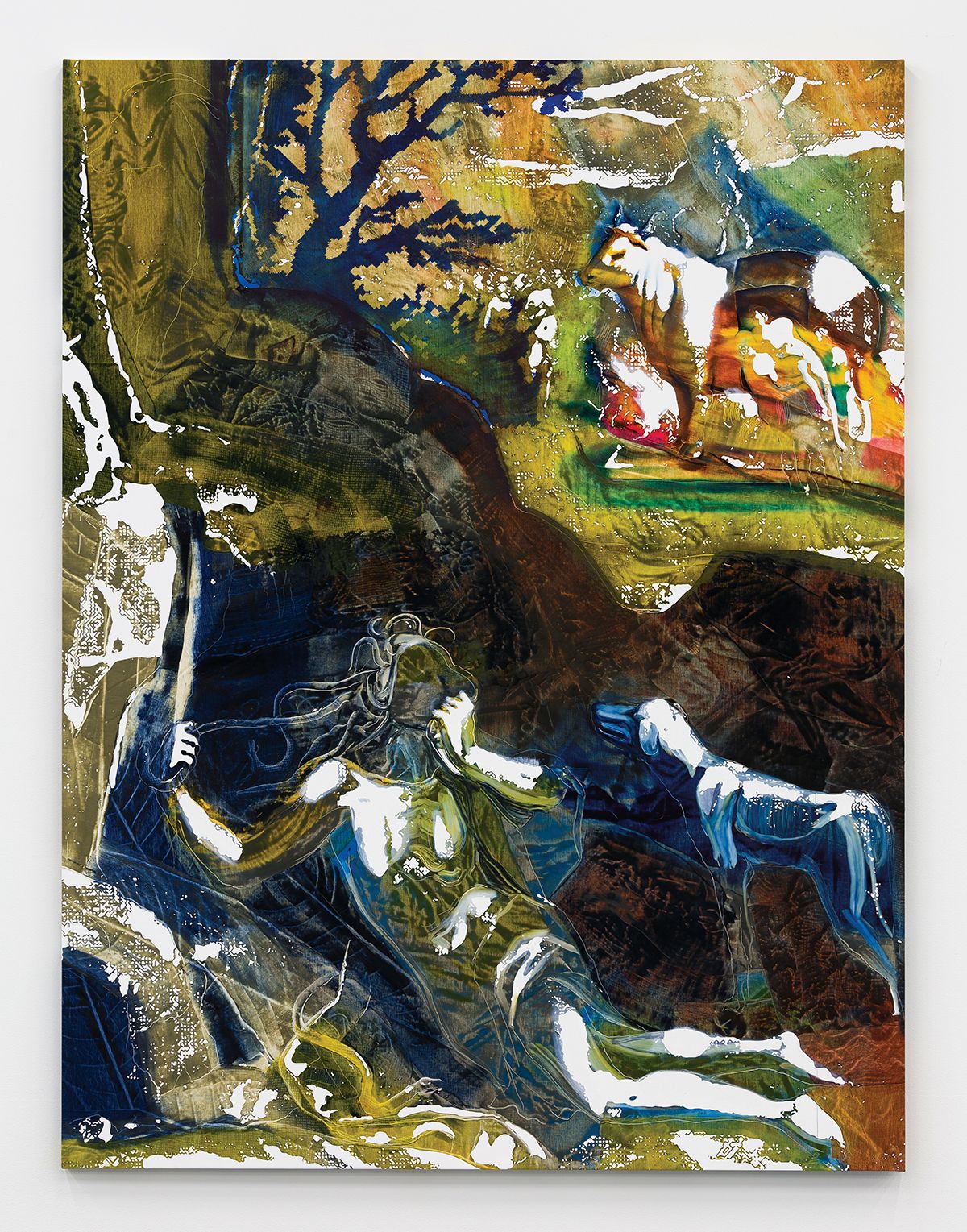

<The Recipients (wound site)>, 2023, Oil on linen, 200.7x200.7cm | 79x79in. Courtesy the artist, Miguel Abreu Gallery, New York and Kraupa-Tuskany Ziegler, Berlin.

바젤 연작에는 실제 피부 이식 절차에 관한 텍스트가 마치 패턴처럼 각각의 캔버스 뒷면에 인장으로 박혀 있었습니다. 어찌 보면 참고 자료들이 작품의 ‘피부’가 된 셈이지요. 이번에도 이 같은 화면 너머의 외적인 시도가 있나요? 전시가 끝나고 나면, 이번 작업들 역시 캔버스 뒷면에 각각 피부 이식 장치와 공기 정화 시스템 특허 도면을 스탬프로 새겨 넣을 예정입니다.

‘화이트 큐브 갤러리’와 ‘서울’ 두 가지 키워드 모두 당신에게 신선한 의미를 지닐 텐데요. 개인전을 앞둔 소감이 어떻습니까? 한국 영화는 제 예술세계에 지대한 영향을 미쳐왔어요. 그중에서도 봉준호 감독의 영화는 복잡한 사회적·문화적 주제를 가족 관계라는 친밀한 역학 속에 아름답고도 섬뜩하게 압축해내는 능력 덕분에 깊은 감명을 받았고요. 2012년부터 2015년까지의 제 작업에서 한국 영화의 흔적이 두드러집니다. 다니엘 슈미트와 공동 연출한 영화 <유니티 오브 올 띵스>와 <디 아일랜드 이즈 인챈티드 위드 유>가 그 예시입니다. 한국뿐만 아니라 아시아 자체를 처음 방문하는지라 설레는군요. 이번 전시가 제 작업을 글로벌 관객에게 소개할 수 있는 기회일 뿐 아니라, 저의 회화적 언어와 조형 방식을 확장하고 정제할 수 있는 계기가 됐으면 해요.

특정한 스타일에 갇히고 싶지 않다며 “중요한 것은 무엇이 더 강렬한 이미지를 만들어내는가 하는 점”이라고 말한 적 있습니다. 저도 당신에게 묻고 싶었어요. 무엇이 강렬한 이미지를 만듭니까? 그 정체를 모른다는 사실이 저로 하여금 다양한 스타일의 회화를 계속 실험하게 만드는 동력이 됩니다. 무엇이 강렬한 이미지를 만드나. 만약 이 질문에 대한 정답을 알았더라면 어땠을까요? 뭐가 됐든 지금처럼 이미지를 만들고 있지는 않았을 것 같군요.(웃음)

작가로서, 인간으로서, 작가라는 한 인간으로서 당신이 갖고 있는 두려움의 정체는 무엇인가요? 옳다는 것(righteousness).

※ 알렉스 카버의 «승화(昇華)»(Effigy)는 4월 25일부터 6월 14일까지 화이트 큐브 서울에서 열린다.

손안나는 <바자>의 피처 디렉터이자 <바자 아트>의 편집장이다. 모르는 예술가와 그의 작품 세계를 알아가는 최고의 방법은 인터뷰라고 믿는다.

Credit

- 글/ 손안나

- 디자인/ 진문주

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!