ART

국내에 선보인 적 없는 정물화를 공개한 바자전의 마뉴엘 솔라노

마뉴엘 솔라노의 작업은 나 자신이 누구인지에 대한 질문과 내면을 들여다보는 과정에서 탄생한다

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

나 자신이 누구인지에 대한 질문과 내면을 들여다보는 과정에서 탄생하는 마뉴엘 솔라노의 작업. 국내에 선보인 적 없는 정물화와 영상 작품을 공개한다.

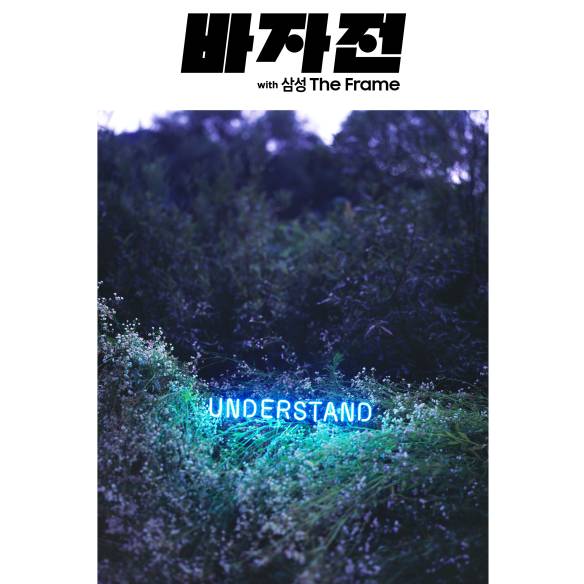

지난해 페레스프로젝트에서의 개인전을 통해 한국 관람객에게 유년에 대한 기억을 선보인 바 있다. 이번 ≪바자전: UNDER/STAND≫에는 정물화와 영상 등 다양한 방식의 작업이 전시된다. 후천적 시각장애인으로서 예술을 지속하며 결과물로 감상자에게 다가가고 싶다고 밝힌 바 있는 당신에게, 이번 전시의 주제인 ‘이해’는 남다른 의미를 지닐 것이라 짐작한다.

트랜스젠더이자 HIV 양성 환자, 그리고 시각장애인이라는 사실을 밝히는 게 조심스럽진 않다. 이 모든 특성은 내가 누구인지에 대한 중요한 사실이며 때때로 작업에 영향을 미치기 때문이다. 다만 오직 그런 특성으로만 나라는 사람이 오해받지 않을까, 그 점이 우려된다. 슬프게도 대다수의 사람들이 내 작품을 ‘이해’하려 노력하지 않는다고 생각한다. 트랜스젠더나 시각장애인이 작업을 하기 때문에 작품이 흥미로울 것 같다고 생각하지, 해시태그의 이면을 들여다보지 않는다. 하지만 그런 특성이 ‘나를 나답게’ 만드는 건 아니다. 내 작품에서 작가의 다른 면모를 이해하길 바라는 것, 관람객 또한 자신의 모습을 발견하는 것이 예술을 통해 궁극적으로 바라는 점이다.

여름이라는 계절과 어우러지는 칵테일 (<Cocktail #3 or Margarita>)이나 바닐라 아이스크림에 커피 젤리가 올려진 디저트(<Camelado>)를 포함해 2m에 달하는 실내 공간의 풍경(<Liverpool>)까지. 인물이 아닌 대상을 주제로 한 당신의 회화가 새롭다. 사진을 찍듯 상세히 기억하는 ‘포토그래픽 메모리’ 능력이 특화된 것으로 아는데, 이번 전시에서 특히 애착이 가는 작업이 있다면 어떤 기억에서 출발했는지 궁금하다.

멕시코에서 보낸 어린 시절, 플라자 사테리테(Plaza Satelite)의 리버풀백화점 입구에서 어머니 품에 안겨 있던 기억이 떠오른다. 어머니가 입구 위 벽화에서 갈매기를 가리켰는데, 처음엔 새의 형체를 알아차리지 못했다. 어머니가 석양 속으로 뛰어드는 갈매기의 날갯짓을 얘기해주셨고, 그제서야 보이지 않던 걸 볼 수 있었다. 화면의 깊이감(depth of field)이라는 것이 무엇인지 처음 깨달은 순간이다.

몇 해 전 시력을 잃은 이후 다양한 파트너와 함께 작업해오고 있다. 파트너들이 못, 철사, 파이프 클리너를 활용하여 구획을 나눈 캔버스 위에 매핑하면 그 위를 손으로 감각하며 작업을 완성하는 작업 방식을 고안해냈는데. 이 방식은 당신에게 어떤 의미를 지니나?

끊임없이 내 아이디어를 다른 사람들과 소통하고, 떠오르는 이미지를 계속해서 묘사한다. 결국 작품의 본질은 아이디어와 그 속의 숨겨진 이야기에 있다는 걸 더 실감하게 되었다. ‘왜 만들고 싶은지’에 대해 명확한 개념을 갖는 게 얼마나 어려운 일인지도 깨닫게 되었다. 내가 가장 좋아하는 순간은 새로낸 아이디어의 결과물이 마음에 든다는 팀원들의 말을 들을 때다.

공룡, 동물 같은 생명체뿐만 아니라 데이비드 보위와 수지 수 같은 대중문화 속 인물도 종종 작업에 등장한다. 당신의 작업 세계를 이해하는 데 핵심적인 메타포를 꼽아본다면 무엇인가?

내 팔에는 싱어송라이터 앨라니스 모리셋(Alanis Morissette) 타투가 있다. 미대 시절 예술가 테렌스 고(Terence Koh)에게 쓴 팬레터에 그린 그림이다. 이젠 그녀의 팬임을 자처하지 않지만, 14살 무렵 그녀의 목소리와 날것 그대로 노래하는 방식을 정말 좋아했다. 내 자신이 좋아하지 않는 본연의 모습을 그녀의 노래 가사를 통해 돌아볼 수 있었다. 여전히 “내가 앨라니스와 닮아 있기 때문에 그녀에게 그렇게 열광했던 걸까, 아니면 그녀를 좋아해서 지금 이 모습이 된 걸까?”라는 질문을 스스로 던지곤 한다. 앨라니스를 다른 레퍼런스로 바꾸는 이 질문이야말로, 내 작업의 핵심이다.

자전적인 기억을 소환하는 과정에서 작업의 소재를 발견하는 데 어려움은 없나?

특정 이미지를 머릿속에서 계속 되뇌다 보면 무의식이나 잠재의식에도 영향을 미칠 것 같은데. 꿈을 통해 작업에 대한 영감을 받는 편인지도 궁금하다. 언젠간 시각적 기억을 토대로 그림을 그릴 때, 새로운 소재를 떠올리는 것이 어려워질 날이 올 거다. 하지만 지금은 전혀 힘든 줄 모른 채 작업을 이어가고 있고, 실명 이후 오히려 삶을 더 들여다보는 작업을 많이 시도하고 있다. 올해는 베를린의 밤 문화에 대한 작업에 착수했다. 연작 중 하나인 <에이즈에 걸린 맹인 트랜스젠더(Blind Transgender With Aids)> 속 침실 문에 걸려 있는 ET 그림을 제외하면(그 작품은 어릴 때 꾼 악몽에서 비롯됐지만), 꿈에서 영감을 받아 작품을 만든 적은 손에 꼽을 정도다.

언젠가 인터뷰에서 예술가로서 “경건하지 않고 반항하고 싶은 충동”을 항상 견지해오고 있고, 전방위적 아티스트인 데이비드 호일(David Hoyle)의 영상에 영향을 받았다고 밝힌 적 있다. 퍼포먼스, 비디오 아트, 조각 등 다양한 매체를 다루며 각각의 작업을 할 때 당신의 작업 태도는 어떻게 달라지는가?

예술을 하고 싶게 만드는 요소는 대체로 동일하기 때문에, 태도는 크게 변화가 없다. 회화를 할 땐 자연스럽고, 조각을 할 땐 마음이 편안해지고, 퍼포먼스를 할 땐 굉장히 긴장된다는 차이 정도. 유머 감각은 내 모든 작품의 주요 요소이고, 매체에 관계없이 드러난다. 데이비드 호일의 <그 신성한 데이비드(The Divine David)> 영상을 처음 접하고, 보자마자 천재라고 느꼈다. 매우 영리한 방식으로 미술사를 유희의 대상으로 삼았다고 느꼈는데, 그 재치와 화려함 이면에 그가 슬픔과 분노를 동력 삼아 작업했다는 걸 발견할 수 있었다. 이젠 나 역시 아무리 슬프고 화나는 감정이 있어도 그걸 예술로 승화하기 위해선 유머러스한 방식으로 풀어야 한다는 걸 안다. 남들의 가치 평가와 관계없이, 예술가로서 항상 내 영감을 따라야 한다는 것도.

궁극적으로 당신은 어떤 예술가로 기억되거나 수식되고 싶나?

천재 혹은 자기(Genius or Babe).

※ ≪바자전: UNDER/STAND≫는 8월 23일부터 9월 14일까지 프로세스 이태원에서 열린다.

안서경은 <바자>의 피처 에디터다. 자연광이 든 작업실에서 ‘반짝이는 산’을 몇 시간이고 감상할 수 있을 것 같다고 생각했다.

Credit

- 사진/ Mike D_hondt(인물), 페레스 프로젝트

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식