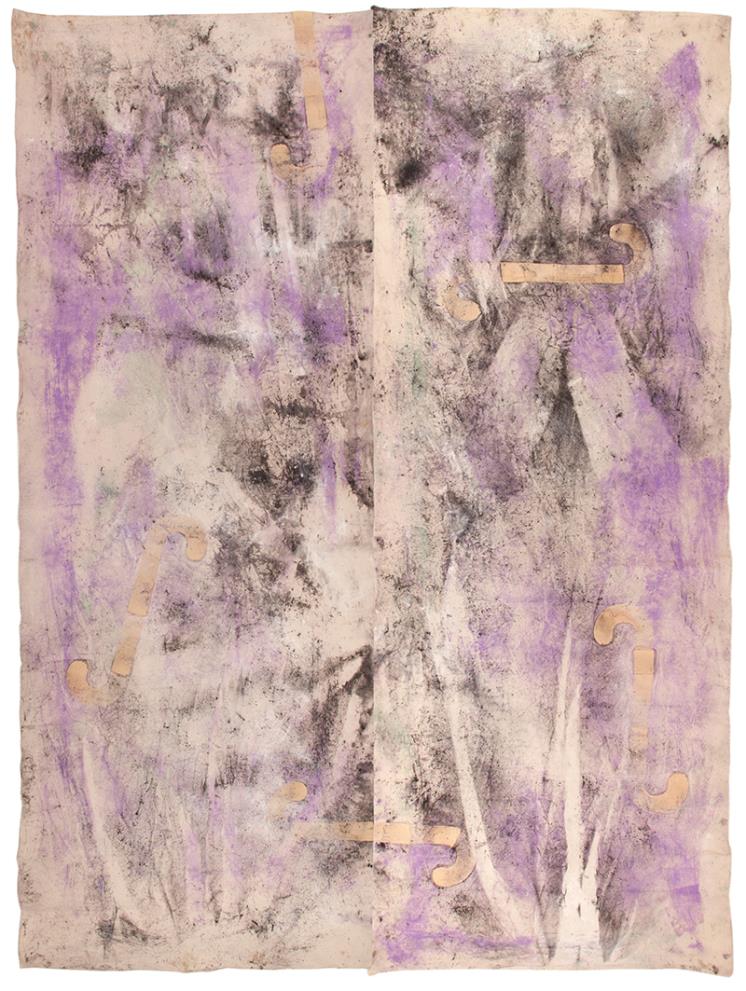

Urs Fischer, Wave, 2023. Presented by Gagosian, Courtesy of Paris+ par Art Basel.

“최근의 폭력 사태가 우리를 슬프게 합니다. 개인적으로도 그렇지만 인류애 그리고 존중과 대화를 핵심 가치로 삼는 글로벌 문화 공동체의 일원으로서 더욱 그렇습니다.” 파리 플러스 파 아트 바젤(이하 파리 플러스)이 개막하기 전, 아트 바젤의 CEO 노아 호로위츠가 VIP들에게 발송한 이메일에는 파리의 불안정한 정세(혹은 그로 인한 흥행 실패)에 대한 명백한 우려가 담겨있었다. 그도 그럴 것이 개막을 일주일도 남기지 않고 프랑스가 국가비상사태를 발령했다. 이스라엘-하마스 전쟁으로 프랑스 전역에서 몇 차례 치명적인 테러가 일어난 직후였다.“뭐, 파리 대신 런던이 있으니까요.” 파리로 떠나기 직전 서울에서 만난 컬렉터 A는 나에게 테러에 대한 공포로 파리행 비행기표를 취소했다고 말하면서 어깨를 으쓱했다. 이 반응이 생경했던 이유는 단 한 차례 열린 파리 플러스가 컬렉터들에게 단 일주일 차이를 두고 이웃나라 영국의 런던에서 열리는 프리즈 런던과 질적으로 비슷한 수준의 아트페어로 받아들여진다는 인상 때문이다. 파리 플러스의 전신인 피악(FIAC)이 “비싼 작품은 피악에서 안 팔린다”는 꼬리표에 시달렸던 것과 사뭇 다르다. 지금까지는 프리즈 런던이 광활한 리젠트공원 전역을 페어장으로 쓰는 데 비해 파리 플러스가 에펠탑 근처의 길고 좁은 그랑팔레 에페메르(그랑팔레 임시 전시장)를 쓰는 것이 차이점이었지만, 내년 파리 하계올림픽이 끝나면 페어장은 그랑팔레로 옮겨간다. 내년부터는 정말로 선택의 문제다.

물론 VIP 오프닝 첫째 날 호로위츠의 걱정이 기우였음이 밝혀졌다. <아트 뉴스페이퍼>는 모르는 사람과 어깨를 부딪히지 않고는 한 걸음도 뗄 수 없을 만큼의 인산인해였던 그날의 분위기를 “프리즈보다 더 많은 미국인: 불길한 구름이 폭우로 바뀌자 판매량이 급증했다”라고 전했다. 데이비드 즈워너가 케리 제임스 마샬의 작품을 6백만 달러에, 하우저앤워스가 조지 콘도의 작품을 2백35만 달러에, 타데우스 로팍이 로버트 라우션버그의 작품을 2백만 달러에 거래했다. 그러므로 프랑스 미술계는 벨에포크나 아방가르드만큼 브렉시트에 감사해야 한다. 브렉시트 전에는 유럽의 컬렉터가 런던에서 작품을 구입하면 단 5%의 세금만 냈지만 이제는 최대 20%까지 낸다. 여기에 통관을 위한 복잡한 서류 절차는 덤. 이 틈을 타 프랑스가 실효세율을 5.5%로 낮추면서 반사 이익을 얻었다. 테러 위협도, TGV 파업도, 불멸의 베드 버그도 세제 혜택 앞에선 중대한 문제가 아닌 것이다.하지만 올봄 프랑스 정부가 2025년부터 미술품 실효세율을 4배 올리겠다고 결정한 것이 밝혀지면서 예술 수도 탈환의 꿈도 흔들리고 있다. <파이낸셜 타임스>는 “프랑스 정부가 지난해 4월 미술품 실효세율을 5.5%에서 20%로 올리는 내용의 EU 조세 지침에 서명했다”고 보도했고 프랑스 미술계는 발칵 뒤집혔다. 일단 파리 플러스가 생각한 대안은 이것이다. 가장 프랑스다운 것, 더 파리스러운 무언가를 어필할 것. “우리는 파리 플러스가 프랑스 특유의 느낌을 갖기를 원합니다”. 호로위츠가 첫째 날 기자간담회에서 한 말이다.

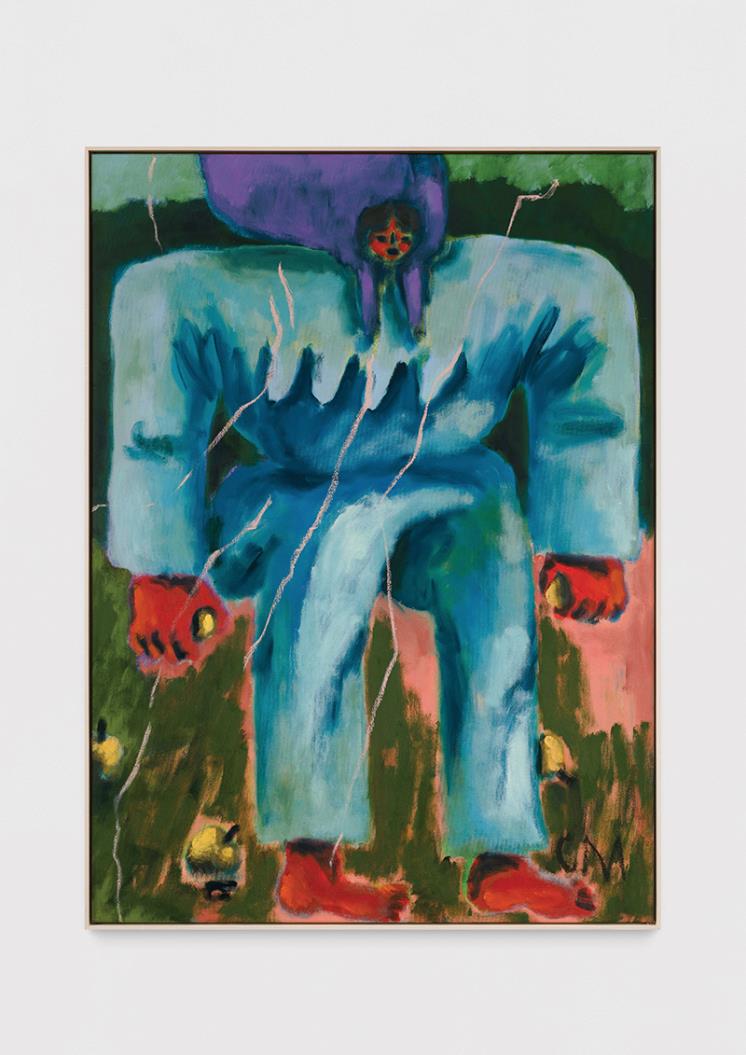

Sultana Courtesy of Paris+ par Art Basel

그러므로 프랑스 미술계는 벨에포크나 아방가르드만큼 브렉시트에 감사해야 한다. 그 틈을 타 프랑스가 반사 이익을 얻었다.

아트 바젤의 디렉터 클레망 들레핀 또한 "파리 플러스는 이 도시의 맥락에 크게 기대 있는 아트페어"라고 말했다. 아트 바젤 공공 프로그램의 일환으로 튈르리정원에서 열린 야외 전시 «La Cinquieme Saison(다섯 번째 계절)»이 그 예시다. 이 전시는 파리에서 가장 유명한 정원이자 파리 시민들의 사랑을 받는 산책로인 튈르리를 26명의 예술가가 광물, 수중 생물, 식물, 동물 그리고 인간의 공간으로 탐색하는 시도이다. 이를테면, 논바이너리이자 퀴어 예술가 자넬레 무홀리는 아파르트헤이트 이후 없는 존재로 취급되었던 남아프리카공화국의 흑인 LGBTQIA+ 사람들을 조명한다. 그들은 좌대 없이 풀밭에 누워있거나 나무처럼 땅에 박힌 채 도처에 설치된 다른 조각들과 조용한 대화를 나누는 듯 어우러져 있다.우르스 피셔의 조각 <Wave>도 파리라는 도시와 상호작용한다. 이 조각은 작가가 손으로 빚은 작은 점토 조각 수백 개 중 하나를 선택하여 디지털 방식으로 스캔한 다음 더 큰 규모로 다시 만든 것으로 ‘Big Clays' 시리즈 중 여섯 번째 작품이다. 추상적이면서도 비유적이고 현대적이면서도 시대를 초월한 것처럼 보이는 이 작품은 방돔 광장 한복판에 놓여있다. 아트바젤의 장소 특정형 설치 전시는 원래 수준이 높기로 유명하지만, 스위스에서 열리는 아트 바젤 바젤과 파리 플러스는 장소성에 관해서만큼은 다른 입장을 가지고 있는 듯 하다. 바젤 바젤이 미술관의 옥탑방, 상수도 다리 밑처럼 작은 바젤 시내를 숨은 그림처럼 톺아볼 수 있는 공간을 전시장으로 활용한다면 파리는 관광 엽서에 나올 법한 가장 유명한 명소에 낯선 작품을 연결시켜 새로운 맥락을 획득한다.

무엇보다 페어에 참여한 갤러리의 3분의 1 이상이 파리에 기반을 두었다는 것이 다른 아트페어와 가장 다른 점이다. 크고 작은 파리의 갤러리들이 뉴욕이나 런던에 본거지를 둔 메가 갤러리와는 사뭇 다른 시선으로 부스를 꾸몄고 결과적으로 그들이 박람회장의 전체적인 분위기를 주도했다. 그중에서도 갤러리 템플론은 내년 베니스 비엔날레에서 세네갈을 대표하는 알리운 디아그네의 <The Prayer>로 관람객의 발걸음을 묶어놓았다. 파리 태생이 아닌 갤러리도 어떻게든 이 도시와 연결되고자 노력한 흔적이 엿보인다. 비엔나의 갤러리 LAYR와 뉴욕의 갤러리 클리어링은 프랑스 작가 릴리 레이노 두아의 작업을 집중 조명했다. 작가는 2021년 프랑스의 명망 높은 마르셀 뒤샹 프라이즈를 수상했고 현재는 팔레드 도쿄에서 첫 개인전 «Hello, My Name Is Lili and We Are Many»로 주목받는 아티스트다. <I invited men into my hotel room and asked them very personal questions about their lives(나는 내 호텔방에 남자들을 초대하여 그들의 삶에 대해 매우 개인적인 질문을 던졌다)>라는 제목처럼 내밀한 이야기를 털어놓는 남자들의 영상을 오래된 프랑스식 호텔방 침대 위에서 감상하도록 의도한 설치작업으로 존재감을 비추고 있다. 두 갤러리는 작가가 자신을 모델로 주조한 알루미늄 조각과 일기에 썼던 글을 발췌하여 광고판처럼 작업한 텍스트 조각들로 관람객의 관심을 끌었다. 한편 페이스 갤러리는 같은 기간에 열리는 루이 비통 재단의 마크 로스코 회고전을 의식한 듯 ‘로스코에 대한 응답’이라는 주제를 내세웠다. 로스코와 포개어 해석하기 적절한 아돌프 고틀리브부터 로스코의 추상실험에 영향받은 동시대 로이 홀로웰까지 큐레이팅의 묘미를 선사했다.

어떤 사람은 프랑스 미술계의 가장 큰 축복을 패션이라 꼽는다. 프랑스만큼 민간 재단의 투자가 활발한 나라는 없다. 프랑스 태생의 세계적 패션 기업들의 어마어마한 투자 규모는 어지간한 기관을 넘어선 지 오래다. 이번 파리 플러스 기간에도 루이 비통 모엣 헤네시의 루이 비통 재단은 마크 로스코를, 케링 그룹의 설립자 프랑수아 피노의 부르스 드 코메르스는 마이크 켈리를, 루브르박물관 맞은편으로 이사가는 까르띠에 재단은 론 뮤익을 각각 선보여 프랑스 미술계에 활기를 불어넣었다.하지만 기관에서 열린 위성 전시와 마레 지구 일대의 갤러리 전시들은 런던에 비해 만족스럽지 못한 것도 사실이었다. 프리즈 런던에서 유로 스타를 타고 파리 플러스로 넘어온 컬렉터 B가 마레 지구의 갤러리 전시들을 둘러보다가 심드렁한 얼굴로 말했다. “꼭 프리즈 서울 같아요. 첫 해엔 모두 바짝 힘을 줬지만 그 다음 해엔 이 정도면 적당하겠다, 감을 잡은 느낌? 런던 같은 파격이나 신선함은 없네요. 어쩌면 제 취향이 프렌치하지 않은 걸 수도 있고요” 런던인가 파리인가. 현대미술의 수도를 둘러싼 논쟁은 현재진행형이고 아직은 누구도 섣불리 그 정답을 예측할 수 없다. ‘프랑스다움’을 어필하며 승부수를 띄운 올해 파리 플러스의 선택은 옳았을까? 올해의 성과는 내년 그랑팔레에서 확인할 수 있을 것이다.

손안나는 <바자>의 피처 디렉터다. 파리에서 아를로 가는 TGV 안에서 장 폴 뒤부아의 소설을 뒤적이다가 프랑스적인 삶의 실체가 무엇인지 궁금해졌다.