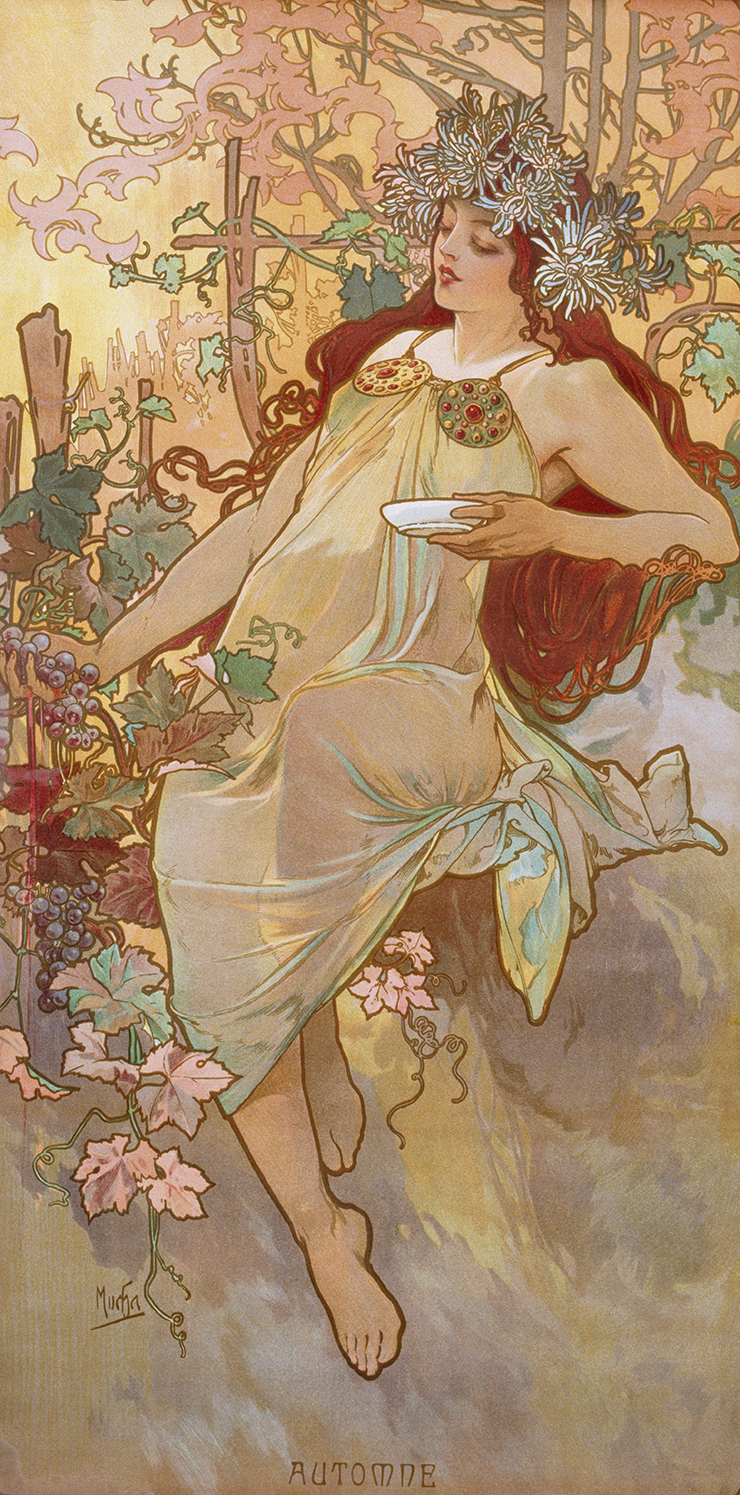

실외 광고의 대가였던 알폰스 무하의 다채로운 포스터를 모은 ‘작품관’.

19세기의 아카데믹한 예술과 산업화의 무덤에서 아르누보가 솟아났고 그 기세는 덩굴처럼 빠르게 뻗어나갔다. 르네상스 이전의 자연친화적이고 소박한 미술로 회귀하려던 라파엘 전파의 유산은 공예로 전래되고 수공예의 번거로움과 아름다움을 동시에 수용했으며 생산성을 갖춘 디자인에서 완성을 이뤘다. 그 중심에는 알폰스 무하(Alphonse Maria Mucha)가 있다. 정교한 장식의 의상을 입고 우뚝 선 여성을 둘러싼 꽃과 나비, 곡선 패턴. 어느 구석 하나 빠지지 않고 빈틈없이 아름다움으로 채워진 이미지는 지금까지 선명하게 그의 예술을 대변한다. “포스터는 더 많은 대중을 계몽하기에 좋은 수단이다. 일하러 가던 사람들은 멈춰서서 포스터를 보게 될 것이고, 정신적인 기쁨을 얻을 수 있다. 거리는 누구에게나 열려있는 전시장이 될 것이다.” 그는 부유층의 전유물인 보석부터 포스터, 도자기, 달력, 책, 과자상자 등 일상용품까지 폭넓게 작업하며 19세기 말 파리의 문화 전반에 깊숙이 침투했다. 그리하여 예술과 상업미술의 경계를 보기 좋게 흩트리며 순수예술과 응용예술 사이의 구분을 무너뜨리고자 하는 아르누보의 목표를 충실하게 달성했다.

<Cycles Perfecta>, 1902, Colour lithograph, 53x35cm. © Mucha Trust

DDP에서 열리는 «알폰스 무하 이모션»은 화가이자 일러스트레이터, 장식미술가였던 알폰스 무하의 예술적 일대기를 전신의 감각으로 체험하는 장이다. 프라하의 뮤니시플 하우스(Municipal House)와 프라하성 등을 거쳐 아시아에서는 최초로 서울에 상륙한 것이다. 관람의 시작을 알리는 ‘알폰스 무하관’은 친절한 안내서 역할을 한다. 체코에서 프랑스로 건너가 일러스트레이터로 일하다 상업화가로 전성기를 누리고 말년에는 조국을 위해 예술 세계를 펼친 그의 삶을 훑고 나면 이 전시의 하이라이트가 나타난다. ‘멀티미디어 전시관’은 몰입형 멀티미디어 전시관의 표본을 충실하게 따른다. 압도적인 크기의 스크린을 통해 알폰스 무하의 주요 작품들이 6개의 챕터로 나뉘어 30분 동안 역동적으로 흘러간다. 스케치와 채색 작업의 과정을 재현하는 스케치북이 주의를 끌더니 샹송 음악과 함께 19세기 파리의 거리가 순식간에 세트장처럼 세워진다. 그가 작업한 포스터가 붙은 거리를 산책하듯 보고 나면 어느새 담쟁이 덩굴과 꽃이 꿈결처럼 너울거리는 아르누보의 정원과 마주한다. 알폰스 무하는 일러스트 작업 말고도 다양한 작업을 했는데, 그 중 하나가 프라하의 성비투스성당 스테인드글라스다. 성자 키릴과 메토디우스의 이야기를 소재로 삼은 스테인드글라스는 영롱한 유리로 만든 동화의 한 페이지 같다. 멀티미디어를 통해 재현한 장면은 실제 대성당의 장대함과도 견주어볼 만하다. 분위기는 점점 고조를 더해 그가 체코의 국민 화가로 자리할 수 있게 한 작품 <슬라브 대서사시>가 체코 프라하 교향악단의 연주에 맞춰 장엄하게 펼쳐질 때 한껏 치솟는다. 이 전시의 또 하나의 축인 제작 총감독 미칼 드보르작의 존재가 돋보이는 대목이다. 프라하 출신의 음악가인 그는 각 챕터에 맞는 적재적소의 사운드로 눈과 귀의 공명이 피부에 전율로 전달되는 경험을 만들어낸다. 마지막 여섯 번째 챕터인 ‘무하와 뉴욕’은 그의 미국 활동을 조명한다. 경쾌한 재즈가 흘러나오고 뉴욕 고층 빌딩에 래핑된 포스터가 이질적인 매력을 뿜어낸다. 이 마무리는 ‘작품관’과 연결된다. 1894년 크리스마스 휴가를 떠난 친구 대신 인쇄소에서 교정을 보던 알폰스 무하는 급하게 한 연극 포스터 제작을 맡게 된다. 우연의 산물은 바로 당대 최고의 배우 사라 베르나르의 연극 <지스몽다(Gismonda)>의 포스터였고 이는 거리에 붙자마자 큰 반향을 일으킨다. 아르누보 스타일의 등신대 사이즈 포스터는 알폰스 무하의 전성기를 열어주었고 그의 재능은 곳곳에서 발휘되었다. 대표작 중 하나인 장식 패널 <사계: 봄, 여름, 가을, 겨울>과 달력 그리고 여성 해방을 암시하는 퍼펙타 자전거, 프랑스 제과회사의 비스킷 플러트, 모엣 샹동 샴페인 광고 등 실외 광고의 실력자였던 그의 면모가 드러나는 각종 포스터가 빼곡하게 걸려있다. ‘슬라브 대서사시관’은 멀티미디어관에서 한 챕터로 만났던 작품을 더 집중적으로 감상할 수 있는 공간. <슬라브 대서사시>는 18년 동안 가로 8미터 세로 6미터에 이르는 대형 캔버스에 체코와 다른 슬라브 민족의 신화와 역사를 묘사한 작품이다. 알폰스 무하는 예술 인생 후반부를 이 작품의 실현에 바쳤다. 아르누보의 역사는 짧고 강렬했다. 20년의 수명을 마치고 모더니즘에 자리를 내주었는데 알폰스 무하가 이 작품에 몰두하며 아르누보도 끝이 났다는 점이 흥미롭다. 8분 동안 재생되는 화면을 뚫고 나올 듯했던 슬라브 영웅들의 장엄한 움직임이 기억에 남는다.

‘멀티미디어관’에서는 초대형 스크린을 통해 알폰스 무하의 주요 작품을 오리지널 오케스트라 음악과 함께 감상할 수 있다.

“실외 예술은 음악이 감각기관을 자극하는 것 같은 언어이다. 회화, 조각, 건축과 같은 예술은 그들이 할 수 있는 최고의 즐거움을 완성하여 우리 눈에 말을 걸어야 한다.” 그가 남긴 말처럼 전시관 안의 작품들은 관람객의 모든 감각에 말을 건다.

<The Seasons: Winter>, 1896, Colour lithograph, 103x54cm. © Mucha Trust

<The Seasons: Autumn>, 1896, Colour lithograph, 103x54cm. © Mucha Trust

※ «알폰스 무하 이모션 IN 서울»은 DDP에서 10월 30일까지 열린다.

박의령은 컨트리뷰팅 에디터다. 360도 프로젝션 작품 속으로 풍덩 빠질 때마다 예술을 마주하는 시야가 조금씩 넓어짐을 체감한다.