ART

영상을 통해 예술을 즐기는 법, 프리즈 필름

'페어장 바깥의 한국 동시대 미술은 어디에 있습니까?'라는 질문에 ‘프리즈 필름’으로 답한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

이름도 낯선, 주로 마니아들의 발길이 닿는 비영리공간을 전시공간으로 택한 이유는 무엇인가?

김성우 지난해 프리즈에 온 해외 큐레이터들에게 들은 공통된 질문이 있다. 한국 동시대 미술의 ‘다이나미즘’을 보기 위해 대체 어디를 가야 하냐고. 비영리공간이 해답이 될 거라 생각했다. 마더오프라인을 제외하고는 미술계 안에서 10년 이상 된 대안공간을 선정했다. 물론 홍대 인근에는 20년 넘는 역사를 지닌 1세대 대안공간도 있지만, 해외에서 짧은 기간 방문한 이들의 동선에 맞춰 어떻게든 방문할 루트를 만들고자 한 이유도 컸다. 통상 일주일 정도 진행되는 프리즈 위크의 행사가 아니라 약 3주 가까이 선보이는 것도 짧은 상영회가 아닌, 전시의 형태로 더 많은 이가 찾길 의도했다.

자연과 연대하는 에코페미니스트 홍이현숙 작가부터 가상현실에 사는 신인류의 페르소나를 지닌 김효재 작가까지. 작가를 선정한 기준은 무엇인가?

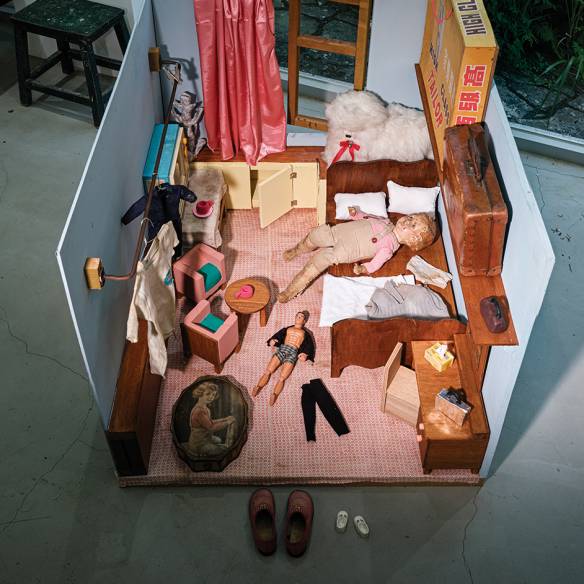

김성우 일상에서 우리가 보는 이미지 중 가장 먼저 접하는 게 영상일 만큼 환경이 변했지만, 오히려 작품을 주의 깊게 보지 않게 되는 경우가 많다. 하지만 지속적으로 영상이라는 매체 안에서 우리가 인지하지 못했던 시각, 삶의 조건을 발견하는 작가들이 있다. 추성아 자신만의 언어가 있는, 작업적 실천을 해온 예술가를 찾고자 했다. 백현주 작가처럼 요즘 젊은 작가들은 조각 작업을 하면서 영상을 작품의 일부로 보여주기도 한다. 표민홍, 오묘초, 김효재는 영상을 지금 세대의 언어로 만들어가는 작가이고, 홍이현숙 작가처럼 30여 년간 작업 세계를 구축해온 작가도 더해 다양한 세대를 아우르고자 했다. 오늘날 우리가 작품을 볼 때 신작인지에만 집중하게 되는데, 그보다 과거의 작업이라도 작가의 태도를 대변할 수 있으면 보여주고자 했다. 홍이현숙 작가의 경우엔 3개의 작업 연도가 다 다르다. 특정 주제에 국한되기보다 비인간, 신체, 집단기억, 삶과 생태환경적 접근, 가상과 현실의 경계 등 국내 작가들이 질문해왔던 주제의식을 바탕으로 완성도 있는 영상 작업들을 추렸고, 이에 대한 공통의 언어가 곧 ‘서사성’이라는 키워드로 모이게 되었다.

아무래도 한국의 비영리공간이 생경한 사람들은 그 흐름을 어떻게 이해하면 좋을까?

추성아 서울에 본격적으로 독립공간이 자리한 건 90년대 후반의 일이다. 국공립과 사립미술관, 그리고 상업화랑의 지배구조에 대한 문제의식에서 ‘대안공간’이 여럿 생겨났다. 2세대, 3세대의 독립공간들이 금세 기성세대로 편입돼 아쉬움이 있다. 한편 2010년대 초중반에 신진 작가들과 기획자들이 소위 ‘신생 공간’이라는 아티스트 런 스페이스 혹은 기획자 컬렉티브 스페이스의 형태인 독립공간을 만들었다. 제도에 의존하지 않는 창작과 공간의 운영이었으며, 물리적인 공간의 계약기간 주기에 맞춰 생성과 쇠퇴의 모습을 볼 수 있었던 점이 1세대 공간과 가장 큰 차이다. 이후에 등장하는 독립공간들은 겉으로 ‘non-profit’ 혹은 ‘not-for-profit’처럼 보이지만, 최소한의 공간 운영을 위해 작품 판매가 이루어지기도 하며 대관으로 프로그램을 돌리는 경우 등 뒤섞인 성격의 독립공간들이 있다. 김성우 커머셜 신, 미술관 신, 대안공간 신. 미술계는 이 세 꼭지가 맞물려 순환하는 곳이다. 각자의 역할이 분명한 채 어느 한 꼭지도 빠질 수 없다. 요즘은 인스타그램, 페어의 영향으로 페어에서 흥미롭게 본 작가의 언어를 더 깊이 이해하고 싶을 때, 그 작가가 대안공간에서 전시를 하면 그 길로 방문하기도 한다. 자본은 플랫폼을 적극적으로 활용하니까. 시장에서는 소비의 대상을 보고, 독립공간에서는 작가의 태도나 관점을 본다. 미술작품 하나 혹은 여러 개를 통해 우리를 둘러싼 세계를 볼 수 있다고 생각한다.

큐레이터로서 특히 탐구를 이어가고 싶은 주제를 꼽아본다면?

추성아 리움미술관에서 일하기 전에 7년간 독립 큐레이터로 활동해왔다. 전시 기획은 결코 쉬운 일이 아니지만 독립 큐레이터이기 때문에 작가들과 긴밀하게 작업에 대한 이야기를 나누며 신뢰를 쌓을 수 있었다. 이 경험은 명확한 목표 아래 전시를 기획할 때 도움이 되기도 하지만, 일상에서 작가들의 겪는 고민이 또 다른 기획으로 이어지기도 한다. 독립적이고 자유롭게 추진했던 경험이 시너지를 내며 흥미로운 실험을 할 수 있는 동력이 된다. 지금까지 동세대 작가들의 회화와 조각적 실천을 키워드로, 또 문학에서 언어가 가진 구조를 탐구하는 작가들의 태도를 해석하는 기획을 해왔다. 앞으로 세대와 국적에 국한되지 않고 폭넓게 탐구하고 싶다. 김성우 약 15년간 미술계에서 일하며 처음의 낭만적 애정은 증오를 동반하게 됐다. 그러나 이 애증은 당연하다고 생각한다. 예술의 언어를 토대로 타인에게 대화를 건네는 과정은 몹시 매력적이고 중독적이다. 큐레이터로서 작가를 포함해 창작자와 대화를 나누는 건 무척 의미있는 일이고, 그걸 ‘질문’이라는 형식에 빗대어 관객과 나누는 건 값진 일이다. 이를 통해 타인과 나 사이 공동의 논의와 발견을 이끌어낼 수 있지 않을까 하는 생각을 하곤 한다. 주제적인 측면에서는 타자의 위치에서 바라본 또 다른 오늘을 상상하는 데 관심이 있다. 타자성에 대한 논의, 공동체 등의 이슈를 포괄한 기획을 지속하고 싶다.

프리즈 서울은 한국 미술계에 어떤 과제를 남길까?

김성우 요즘 전시의 수는 많지만, 큐레이터들끼리는 전시가 없다는 얘기를 하곤 한다. 개별 작업들이 “보기 좋다, 아니다, 예쁘다, 안 예쁘다”라는 차원의 프레젠테이션이 많으니까. 영어에서는 ‘Exhibition’, ‘Exposition’, ‘Presentation’으로 구분되는 단어들이 한국어로는 ‘전시’라는 말로만 쓰인다. 시장이 강세를 띠니 일어나는 현상인데, 이러다가 퇴보하는 게 아닌가 걱정이 될 때도 있다. 하지만 프리즈와 바젤 같은 큰 페어가 열리면 분명 체질 개선이 된다고 본다. 해외에는 비영리와 영리가 긴밀하게 붙어 있다. 비영리공간의 전시의 메인 스폰서로 영리 갤러리가 붙고. 그게 건강한 미술 생태계일 텐데 한국은 너무 구분되어 있다. 그 경계가 모호해지길 바란다. 추성아 해외 주요 갤러리가 서울 지점들을 내기 시작하면서 국내 젊은 작가에게 관심을 갖고 소규모로 그룹전을 선보이는 시도들을 볼 수 있었다. 그동안 젊은 작가들의 신은 커머셜의 경계에 편입될 기회가 적었다. 점점 기회가 늘어나면서 상업과 비상업의 연동에 대해 경계하거나 적극적으로 수용하는 모습들로 나뉘기도 한다. 미술 기관들의 태도도 크게 다르지 않다. 지금은 어느 한쪽으로 치우치지 않으면서 상생해나가는 과도기라 생각한다. 결국 각 영역이 서로를 수용하면서 서울의 미술 생태계가 국제적으로 확장할 수 있는 방향이 되길 기대한다.

Credit

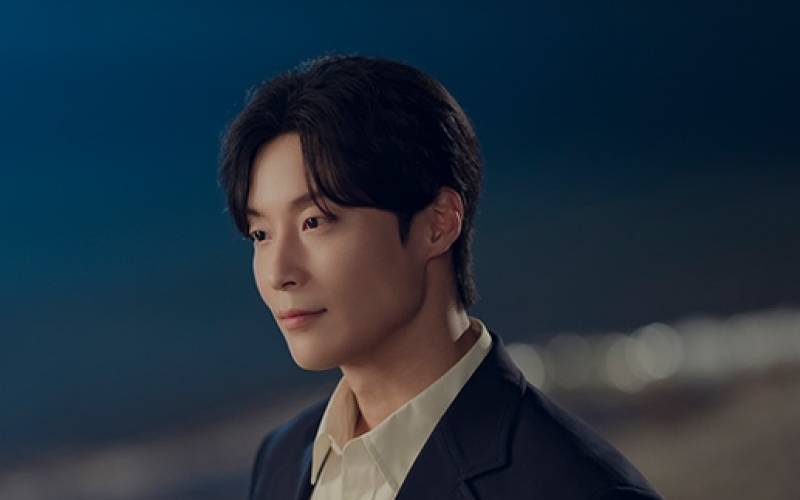

- 에디터/ 안서경

- 사진/ 김형상

- 헤어/ 장하준

- 메이크업/ 이아영

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식