미리 점쳐보는 2023년 아트 트렌드는?

폭풍 같은 2022년을 지나 새해를 맞이한 한국 미술계의 키워드

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

에드워드 호퍼, <자화상>, 1925-30, 캔버스에 유채, 64.5x51.8cm, 휘트니미술관, 뉴욕; 조세핀 호퍼 유증 70.1165. © 2022 Heirs of Josephine N. Hopper/Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

2023년 연초부터 미술계가 술렁였다. 3~4천억원 언저리에서 답보 상태에 있던 한국 미술시장의 규모가 ‘단군 이래 처음’ 1조원을 돌파했다는 소식이 들려왔다. 혹자는 집계 시스템 자체가 정확하지 않은 상황에서 1조는 신뢰할 수 없다고 의심했고, 또 혹자는 반 발짝의 성장을 격려했다. 물론 진위는 아무도 모른다. 분명한 건 예컨대 참치 캔 관련 산업이나 백화점 한 개 지점의 매출 규모가 보통 1조원 정도인 데 비해, 그간의 미술계는 절반도 안 되는 규모로 유지되고 있었다는 사실이다. 그런 면에서 1조라는 숫자는 실질적이기보다는 상징적이다. 팬데믹이 야기한 자본 유동성이 미술시장에 강력한 화력을 제공했고, 오래 저평가 받아온 작가 혹은 작품이 합당한 위치를 되찾았으며, 투자 상품으로서의 미술 가치를 인정받았고, 설상가상 고객뿐 아니라 미술에 관심을 둔 관객들도 폭발적으로 증가했다. 그 와중에 여전히 GDP 대비 시장 규모는 선진국의 5분의 1 수준이며 적어도 2조원은 되어야 한다는 때이른 청사진도 쏟아졌다. 통상 미술계가 시장미술과 현장미술로 구성된다면, 특히 최근에는 다름 아닌 시장이 미술 세계를 견인했다 해도 과언이 아니다. 미술계 안팎을 들뜨게 한 이 모든 현상은 ‘전례 없는 미술 호황’이라는 수식어로 대변된다.

그런 만큼 올해 한국 미술시장의 관심은 어렵사리 당도한 최고점을 지킬 수 있을 것인가에 집중되고 있다. 절대적 수치보다는, 만약 그렇다면 얼마나 더 성장할 것인지 아니면 얼마나 덜 하락할 수 있는지, 즉 그 방도가 관건이다. 미술시장이 아무리 현실경제와는 다른 보폭으로 유지된다 해도, 전쟁과 ‘런치플레이션’ 등의 그늘에서 온전히 자유로울 수 없음이 속속 확인되고 있는 탓이다. 활황의 기수였던 국내 대표 경매회사들은 지난해 마지막 경매를 냉랭한 분위기로 마무리함으로써 불황을 둘러싼 소문에 쐐기를 박았고, 거침없이 지갑을 열던 미술 고객들이 심사숙고하는 시간은 점점 길어지고 있다. 이러다 2008~2009년처럼 시장 자체가 붕괴될 거라는 섣부른 우려까지 나오지만, 오히려 미술 전문가들은 시장이 확장하는 과정에서의 필연적인 통과의례 혹은 감내해야 할 진통이라 분석한다. 시장이 속절없이 몰락하지는 않을 거라는 의견, 즉 호황기와 조정기를 변증법적 방식으로 지날 거라는 희망 섞인 예측의 이면에는 태생적으로 변화한 미술문화에 대한 기대, 요동치는 시장에 휩쓸리지 않는 한국 작가의 저력에 대한 믿음, 그리고 중요하게는 ‘뉴 컬렉터’들이 있다.

김택상, <The Milky Way in My Heart(내 마음속 은하수) 22-1>, 2022, Water acrylic on canvas, 183x182cm.

줄리안 오피, <Dance 2 Step 1.> 2022, Vinyl on aluminium stretcher, 230x381x3.5cm, Courtesy of the artist and Kukje Gallery. 이미지 제공: 국제갤러리

팬데믹발(發) 미술 호황이 2007년 즈음의 그것과 차별화되는 점은 뉴 컬렉터의 활약을 목도할 수 있었다는 사실이다. 국제갤러리만 해도 그간 장년층 이상의 컬렉터가 주를 이루고 있었으나, 2~3년 전부터 20~40대 고객들의 비중이 눈에 띄게 늘었다. 뉴 컬렉터는 흔히 MZ세대로 통칭되지만, 새롭게 미술시장에 유입되었다는 사실에 방점을 찍는다면 나이와 관계없는 ‘뉴 제너레이션 컬렉터’다. 팬데믹 기간 중에 발표된 <아트 앤 파이낸스 리포트>에 따르면 미술에 접근하는 다양한 가치들 중 사회적 가치의 영역, 안전자산의 영역, 포트폴리오 다각화의 영역 등이 매년 빠르게 상승하고 있는데, 바로 뉴 컬렉터가 이러한 변화의 주체라는 건 한국 시장에서도 공히 적용된다. SNS가 자기 정체성과 문화적 향유의 지위를 자연스레 과시할 수 있는 장으로 기능하고, 이에 미술작품이 가장 좋은 수단이 된다는 점에서 더욱 그렇다. 소유에 의미를 두는 기존 고객들과는 달리 이들은 경험을 중요하게 여긴다.

얼마 전 나는 현대미술 특강 자리에서 일군의 금융업계 종사자들을 만날 수 있었다. 자산 포트폴리오 중 하나로 미술품을 포함시키는 추세이며 관련 상품들도 속속 생겨나고 있는 상황에서, 바로 이들이 변모한 미술시장과 뉴 컬렉터의 정체를 동시에 보여주는 셈이다. 뉴 컬렉터들은 작품 구입이 작가를 지원하는 가장 올바른 방법임에는 동의하지만 돈이 되지 않는 작품에는 별 매력을 느끼지 못한다. 경험을 중시한다 해도 투자로서의 목적은 기본이며, 미술은 다양한 투자 방식 중 하나다. 블루칩 작가뿐 아니라 전시 한번 안 한 국내외 미지의 작가에게도 관심이 많다. 새로운 미술 고객들 중 70%가 온라인으로만 작품을 구매했다는 통계도 있지만, 온·오프라인을 유연하게 넘나든다는 표현이 더 정확하다. 작가 공부와 관련 커뮤니티 활동 등에 열심인 한편 지인은 물론 셀럽과 인플루언서의 취향을 부지런히 좇는다. 갤러리와의 관계에 의지하기보다는 SNS를 통해 작가와 직접 연락하고, 글로벌 디지털 판매 플랫폼을 적극 활용한다.

그러므로 올해 한국 미술시장이 덩치와 온도를 유지하는 것 외에 신경 써야 하는 일이 있다. 이들을 “주식장이 엉망이라서, 코인이 폭락해서, 부동산은 엄두가 안 나서” 작품을 구매하는 ‘고객’을 넘어, 미술을 후원하는 장기적 안목의 ‘컬렉터’로 자리매김하도록 이끄는 것이다.

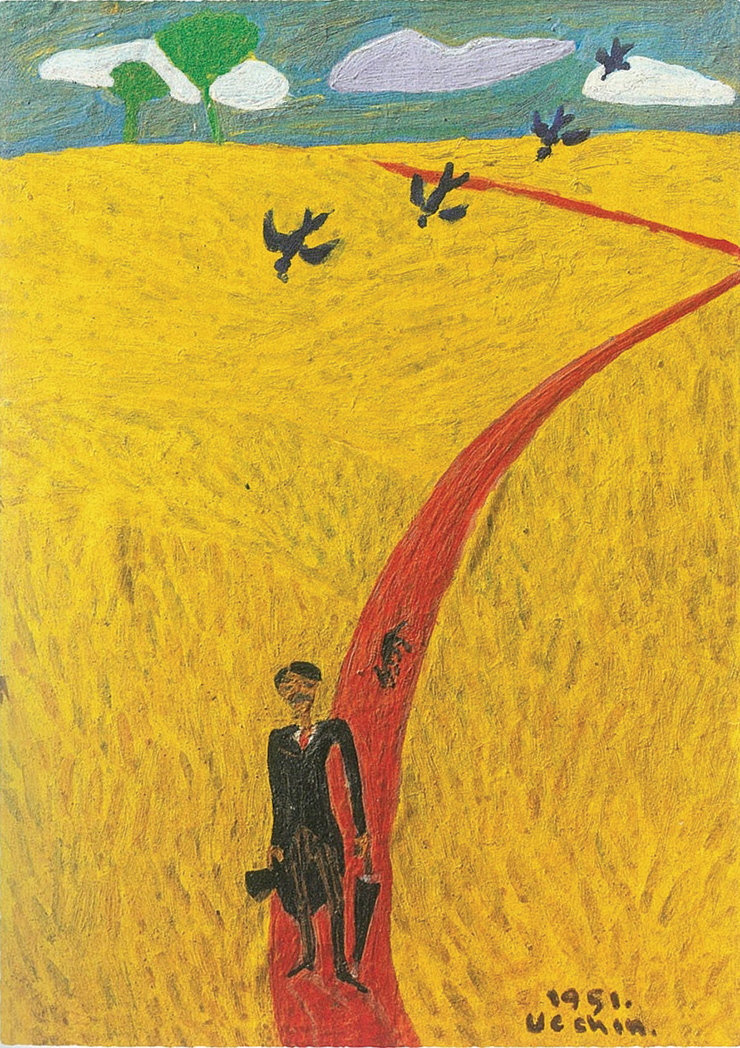

장욱진, <자화상>, 1951, 종이에 유채, 14.8x10.8cm, 개인소장.

백자 개호, 조선 15세기, 총 높이 34.0cm, 입지름 10.1cm, 굽지름 13.7cm, 개인소장, 국보.

뉴 컬렉터의 특성과 행태는 천차만별이지만, 미술품 가격의 투명성에 대해서는 같은 방향, 한 목소리다. 아트시(Artsy), 아트넷(Artnet), 아트로직(Artlogic) 같은 플랫폼이 근래 수직상승한 이유이기도 하다. 이들은 인터넷 쇼핑 하듯 명시된 가격을 보고 구매하거나, 결제, 배송, 세납까지 한 번에 해결할 수 있는 ‘첨단’ 시스템을 원한다. 이러한 니즈는 또 다른 기술을 낳았는데, 인공지능과 빅데이터를 기반으로 미술품 가격을 예측하고 거래 트렌드를 분석, 제시하는 서비스 연구가 일례다. 또 온·오프라인 전시 환경에서 작품 사진을 찍거나 키워드를 검색해 다양한 작품 정보(설명, 가격, 관련 기사, 작가 소개, 영상 등)를 모두 볼 수 있도록 NFT 기술을 활용한 모바일 앱도 생겼다. 전시를 VR로 보여주는 식에 만족하지 않는 기술의 진보, 작품을 둘러싼 정보의 균형을 맞추고자 하는 노력의 저변에는 미술 생태계를 변화시키고자 하는 의지가 전제되어 있다.

진화의 조짐은 제도 면에서도 보이는데, 오래 공들인 미술품 물납제가 올해부터 시행된다. 이로써 상속세를 미술품이나 문화재로 대신할 수 있게 되었다. 물론 납부세액이 상속재산의 금융 재산가액보다 크고 그 규모가 2천만원을 초과할 경우로 한정되며, 평가에 따라 결과가 달라질 수 있고, 국보급 미술품에 한정된다는 조건이 있지만, 어쨌든 이 제도는 국가의 문화예술적 자산을 늘릴 수 있는 주효한 방법으로 기능할 것이다. 더욱이 이는 미술 자체는 물론 미술 투자에도 미온적이었던 기업들에게 보내는, 미술작품은 그저 사치품이 아니라 문화의 일부인 동시에 가치 있는 투자 대상이기도 하다는 인식의 변화가 쓴 공식적인 초청장이다. 미술품 물납제를 기반으로 기업들의 관심과 참여가 미술시장을 더욱 확장시켰다는 사실은 이미 해외 사례를 통해서도 증명된 바이기 때문이다. 이런 기세를 몰아 현재 계류 중인 ‘미술진흥법’, 즉 미술 창작자와 시장 관계자에게 반드시 필요한 제도 등을 담은 법령을 서둘러 제정해야 한다는 목소리도 뜨겁다. 스스로의 상황 혹은 환경을 변모시키고자 움직이는 미술계의 노력은 비단 그들만의 이야기가 아니다.

Credit

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 이사,<나의 사적인 예술가들> <인생,예술> 저자)

- 에디터/ 손안나

- 사진/ ⓒ국립현대미술관,국제갤러리,대구미술관,리움미술관,서울시립미술관

- 어시스턴트/ 백세리

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!