ART

한국의 인상파, 임직순의 색채

탄생 100주년을 맞이한 ‘한국적 인상파’ 작가 임직순. 그의 빛과 색채는 살아 숨 쉬는 것들에 대한 내면의 진실한 응답이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

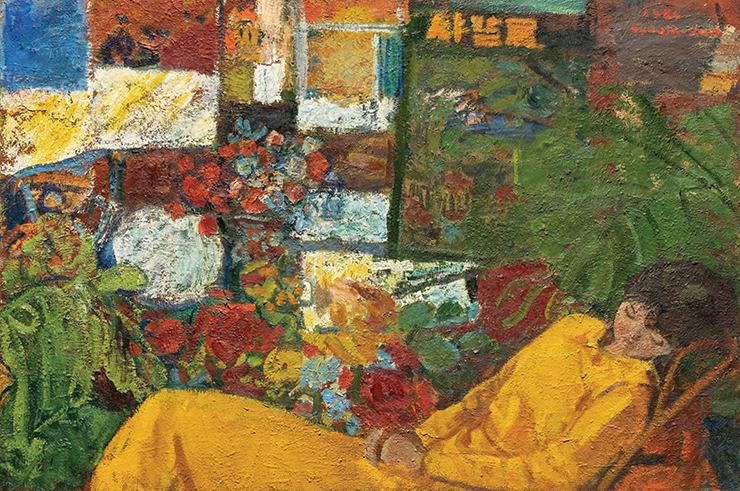

<휴식>, 1984, 캔버스에 유채, 97x145cm. © 개인소장

<가을과 여인>, 1974, 캔버스에 유채, 116.8x80.3cm. © 개인소장

<서재에서>, 1976, 캔버스에 유채, 117x80cm. © 리움미술관

임직순은 1974년 14년간의 광주시대를 끝내고 서울로 돌아와 작업을 계속했다. 그러다가 2년 뒤 급성간염으로 한 달간 병원에 입원하였는데, 그는 이 시기를 기점으로 자신의 작품이 시각적인 진실에서 심각적인 진실로 탈바꿈하였다고 회고한다. “빛의 만남에 따라 수없이 변화하는 색깔을 추구하는 것이 오랜 나의 작업이었다. 그러나 이제는 색채 자체에 변화하지 않는 영원한 것이 있을 것이라는 생각을 하게 된다. 자연이 보여주는 어느 순간의 색이 아니라 본질적인 색깔을 갖고 싶다. 이것은 ‘현장’으로부터 떠난 그림을 그리려는 변화에도 관계가 있는 것이다. 태양 아래서의 색이 아니라 내면의 색을 찾아야겠다는 생각, 눈으로 보는 사물이 아니라 사물의 본질을 그려야겠다는 강한 충동으로 캔버스 앞에 앉곤 한다.” 그의 화업은 1980년대 이후 절정을 이룬다. 주요 무대가 선전과 국전 같은 아카데미즘의 중심이었다는 것, 지역 미술을 위한 활동보다는 개인 작업에 치중했다는 것 등의 이유로 작가에 대한 평가가 미온적인 것도 사실이다. 그러나 무엇보다 화면 가득 생생한 색채 감각, 힘 있는 붓 터치와 진득한 마티에르는 꽃과 소녀와 무등산을 막론하고 살아 있는 것들에 대한 어느 예술가의 진실한 응답이다.

<해바라기와 소녀>, 1959, 캔버스에 유채, 144x98cm. © 한국은행

“‘눈 먼 채로 태어나서 어느 날 갑자기 눈을 떴으면 한다. 그러면 눈앞에 있는 것이 도대체 무엇인지를 모르는 채로 그리게 될 테니까.’ 말년에 보나르가 한 말이다. 대상의 존재보다 빛과 색채의 만남이 얼마나 중요한가를 말한 색채화가다운 고백이 아닐 수 없다. 눈 먼 자의 최초의 개안. 나도 그 빛과 색채의 만남으로 건강한 생과 자연에 대한 헌사를 그림으로 그리고 싶다.”

※ «임직순 탄생 100주년 기념전»은 4월 19일부터 광주시립미술관에서 열린다.

참고 문헌/ 임직순, <꽃과 태양의 마을>, 경미문화사, 1980. 임직순, <내가 좋아하는 소재>, 현대화랑, 1989. 이경성, <임직순론>, 현대화랑, 1989, 오광수, <임직순 10주기전 화집>, 갤러리현대, 2006

손안나는 <바자>의 피처 에디터다. 나혜석과 이응노에서 출발한 20세기 한국 미술사에 대한 관심이 오래된 화문집과 도록을 뒤적거리는 취미로 발전했다.

Credit

- 글/ 손안나

- 사진/ 광주시립미술관 제공

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식