FASHION

진짜 여성을 위한 패션을 만드는 막스마라에 대하여

“우리의 임무는 여성들에게 자신감을 주는 것이다.” 막스마라는 1951년 처음 브랜드를 시작할 때부터 지금까지 자신들의 임무에서 벗어난 적이 없었다. 여자, 그리고 막스마라의 끈끈한 관계에 대하여.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

#MAX MARA TIMELINE

(왼쪽)1958년 막스마라 광고 포스터. ⓒErberto Carboni. (오른쪽) 1957년 F/W 막스마라 컬렉션.

1950s

1951년, 변호사였던 아킬레 마라모티는 이탈리아의 지방 도시 레지오 에밀리아에 자신의 이름을 딴 회사, 마라모티 콘페지오니(Maramotti Confezioni)를 설립했다. 초창기에는 정장 2벌과 외투 1벌 정도의 소규모로 브랜드로 시작했는데, 당시 프랑스에 밀려 이탈리아 전통 패션은 인정받지 못하던 터라 그의 브랜드는 이탈리아 사람들에게 신선한 충격이었다. 또한 그는 맞춤복이 아닌, 여성을 위한 기성복을 최초로 만들었다. 이는 당시 중산층으로 여겨지던 변호사나 의사의 ‘부인’들을 위한 옷으로 인기를 끌었다. 프랑스 오트 쿠튀르의 장점과 미국의 산업적 생산력을 결합시킨 프레타 포르테(기성복)가 탄생한 것. 특히 남성복에서 영감을 받아 만들어진 여성용 코트는 막스마라 스타일의 시초가 된다. 1959년 막스마라는

대규모 공장을 설립한다. 이로써 패션이 소규모 장인으로부터 산업화된 생산 단계로 접어들게 된다.

1966년 F/W 막스마라 팝 컬렉션 스케치.

1960s

막스마라는 유럽의 새로운 패션 수도들에서 뿜어져 나오는 시각적 신호를 흡수하기 시작했다. 재클린 케네디를 연상시키는 클래식하고 여성스러운 정장 라인 마이 페어(My Fair)부터 보다 젊고 패셔너블한 룩인 팝(Pop)까지, 기존의 막스마라에서 점점 세분화된 컬렉션을 선보이며 여성의 획일적인 스타일을 변화시켜 갔다. 또한 막스마라는 기계를 이용해 단 두 시간 만에 코트를 대량 생산하며 패션을 많은 사람들 손에 닿을 수 있는 공평한 꿈으로 만들었다.

1971년 F/W 스포트막스 컬렉션.

1970s

점점 여권이 신장되기 시작하며 여자들은 패션을 통해 목소리를 내고 싶어한다. 1969년, 보다 젊고 다양한 스타일링이 가능한 스포트막스 라인을 론칭한다. 또한 다른 패션 디자이너들과의 협업을 시도하며 디자인의 새로움을 이어갔다. 칼 라거펠트를 비롯해 카스텔 바작, 돌체 앤 가바나, 나르시소 로드리게즈 등을 비롯해 2000년대에는 프로엔자 스쿨러, 모스키노 등과 함께했지만 막스마라는 디자이너 한 명의 이름보다는 막스마라로 기억되는 것을 전략으로 삼았다.

사진가 파울로 로베르시가 촬영한 1987년 F/W 광고 캠페인.

1980s

80년대는 여성과 막스마라에 있어서 중요한 터닝 포인트였다. 이른바 ‘파워 드레싱’으로, 다양한 분야에서 활약하는 당당한 여성들을 위한 패션이 등장했다. 막스마라 역시 변호사와 의사의 부인을 위한 옷이 아니라 스스로 ‘변호사와 의사인 여자들’을 위한 옷을 만들기 시작한 것. 또한 전 세계 패션계가 이탈리아에 크게 주목하던 시기로 ‘메이드 인 이탈리아(Made in Italy)’가 갖는 패션의 위상은 상상 그 이상이었다. 이때 프랑스 출신의 디자이너 앤 마리 베레타(Anne Marie Beretta)가 막스마라의 영원한 아이콘으로 불리는 101801 코트를 디자인한다. 이후, 캐멀 코트는 수트와 더불어 여성스럽고 지적이며 세련된 비즈니스 우먼 룩의 심벌로 자리 잡게 된다.

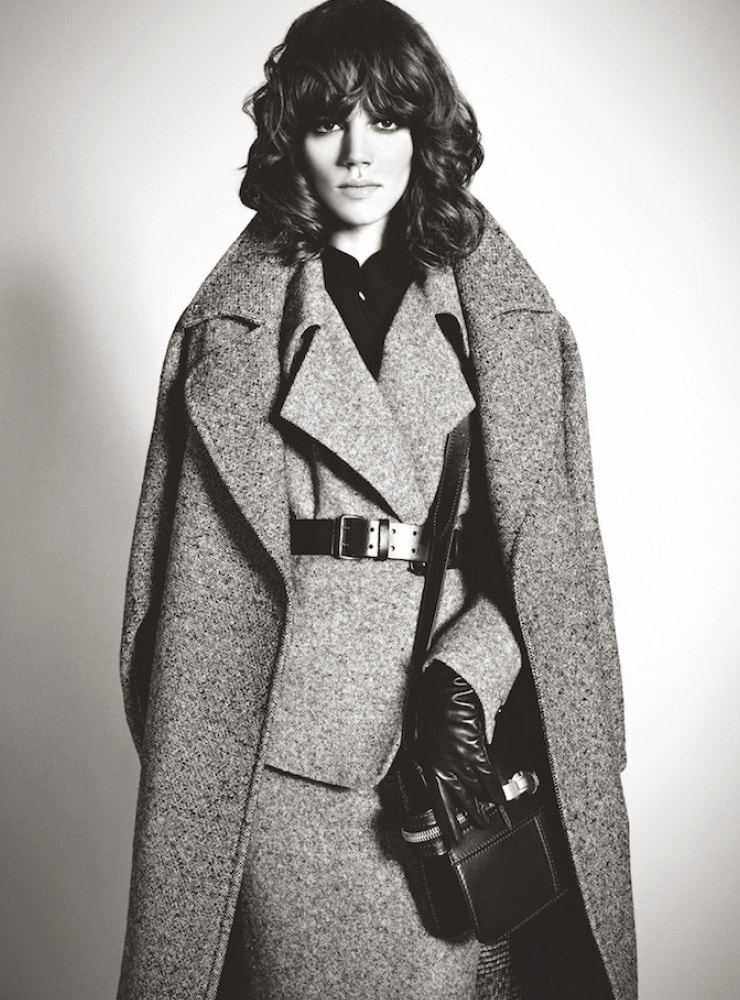

90년대의 미니멀한 정서가 녹아 있는 1998년 F/W 광고 캠페인.

1990s

90년대에는 고상하고 세련되고 또 활동적인 뉴요커 여성의 룩이 유행을 주도하였다. 막스마라 역시 미국에 첫 플래그십 스토어를 오픈하였으며 이후 일본, 한국, 동남아 지역에도 활발히 진출했다. 매스미디어 물결에 맞춰 막스마라의 스토리텔링은 광고 캠페인을 통해 힘 있게 이뤄진다. 린다 에반젤리스타, 크리스티 털링턴, 카를라 브루니, 캐롤린 머피와 같은 90년대 톱 모델과 스티븐 마이젤, 리처드 애버던 등의 거장 포토그래퍼와 작업한 광고 캠페인들은 실용적인 세련됨이 무엇인지 제대로 포착하고 있다. 또한 1990년대 말 “옷은 바로 당신 자신이다”라는 막스마라 광고 카피 역시 과거부터 지금까지 막스마라의 철학이 되고 있다.

막스마라의 에너지가 느껴지는 2012년 F/W 광고 캠페인.

2000s

2003년 막스마라는 레지오 에밀리아에 브랜드의 모든 기록이 보관된 아카이브관 BAI(Biblioteca e Archivio di Impresa)를 설립했다. 2006년에는 101801 코트를 통해 막스마라의 55주년 역사를 보여주는 전시 <코트! 막스마라(COATS! MaxMara)>를 베를린을 시작으로 2017년 서울에 이르기까지 전 세계를 돌며 선보였다. 또한 ‘막스마라 아트 프라이즈 포 우먼(MaxMara Art Prize for Women)’을 제정하고 콜레지오네 마라모티(Collezione Maramotti)라는 전시 공간을 마련하며 예술과 여성에 대한 지원을 이어가고 있다.

여자의 수트, 여자의 코트! 2020년 F/W 광고 캠페인.

2010s

막스마라의 다양성에 대한 시도는 여러 가지 방식으로 전개되고 있다. 2017 F/W 무대에는 히잡을 쓰고, 막스마라의 캐멀 코트를 근사하게 입은 무슬림 모델 할리마 아덴이 등장했다. 무대 위를 채운 패션에도 다양성에 대한 실험은 진행 중이다. 아이코닉 코트인 101801과 2013년 재탄생한 테디베어 코트는 매 시즌 컬러와 소재, 디테일을 다양화하며 멈춰 있는 과거가 아닌 변화하는 미래를 보여준다. 또한 디자이너와의 협업에 머무르지 않고 2015년에는 휘트니 미술관과 함께 ‘휘트니 백(Whitney Bag)’을 선보이는 등 제약 없는 다양한 시도를 행하고 있다.

Credit

- 에디터/ 김민정(프리랜스)

- 사진/ ⓒMaxMara

- 참고/ <패션 문화를 말하다> 이재정,박신미 저

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식