천장에 매달린 도시

뒤집힌 마천루의 세상,<시티 인 더 스카이>에서 발견한 희망 아닌 희망.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

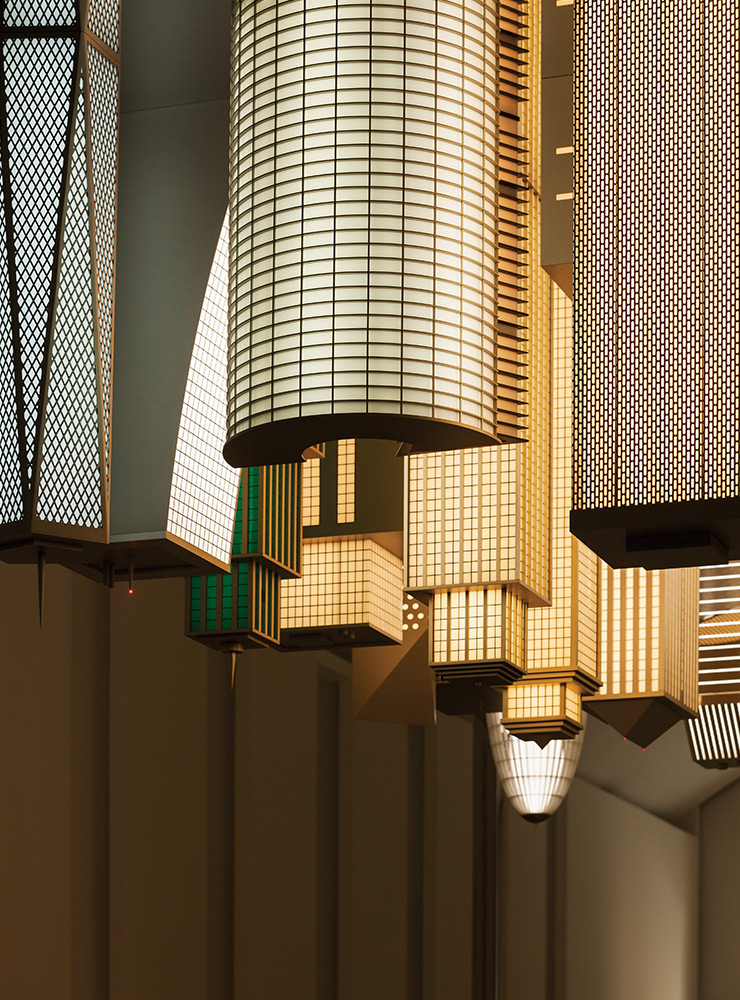

엘름그린 & 드라그셋(b.1961, b.1969), <City in the Sky> (detail), 2019, Stainless steel, steel, aluminium acrylic glass, LED lights, 400x500x220cm, Courtesy of the Artists, Kukje Gallery, Massimo De Carlo, and Perrotin. ≪오! 마이시티≫ 전시 전경, 파라다이스 아트스페이스, 인천. 사진: 박명래

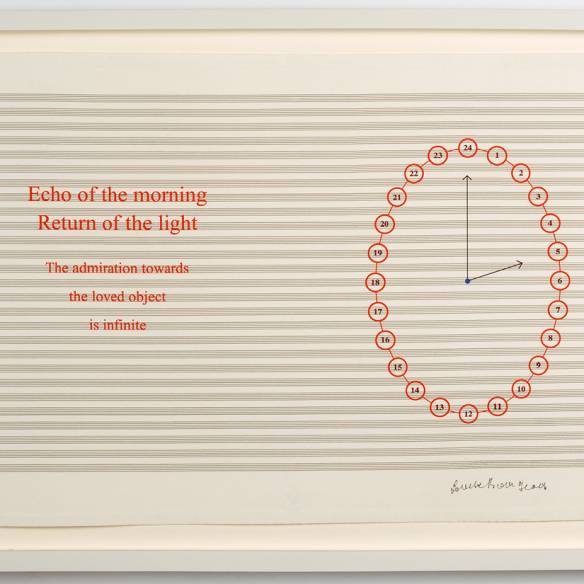

북유럽 출신의 작가 듀오 엘름그린 & 드라그셋(Elmgreen & Dragset)의 작품 <시티 인 더 스카이(City in the Sky)>(2019)는 서울을 향한 세 번째 기억, 테헤란로의 우거진 빌딩숲을 상기시켰다. 내가 아는 지방 출신의 어느 연예인은 자신에게 이 길은 ‘유명 배우’가 되겠노라 다짐하게 만든 ‘성지’라 고백했지만, 내겐 그만한 야심도 없었을뿐더러 오히려 주눅 들었던 것 같다. 이 ‘독점자본의 외딴섬’이 선사한 언캐니(uncanny)한 감정은, 내가 두 발을 딛고 선 땅의 실체가 느껴지지 않을 정도로 강력했다. 출구 없는 일상의 디스토피아를 그린 근미래 SF영화 버금가는 무미건조함, 기묘한 울렁거림, 이상한 무력감에 압도되어 길을 잃었던 당시 기억은 <시티 인 더 스카이>가 표현하는 바와 일치한다.

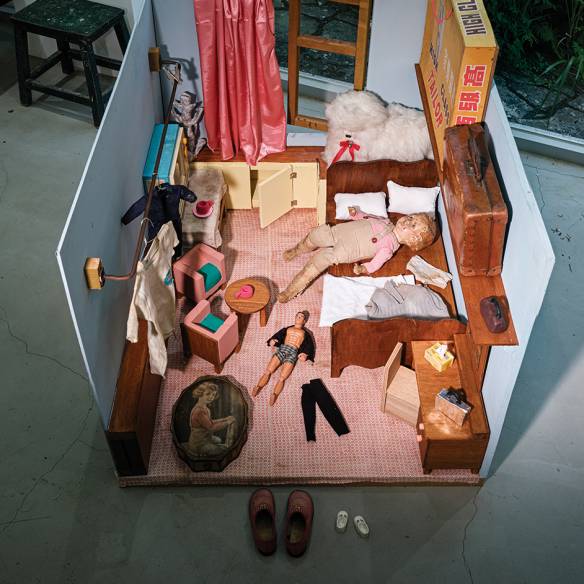

2019년 국제갤러리에서 열린 엘름그린 & 드라그셋의 개인전 ≪Adaptations≫. 사진: 안천호, 이미지 제공: 국제갤러리

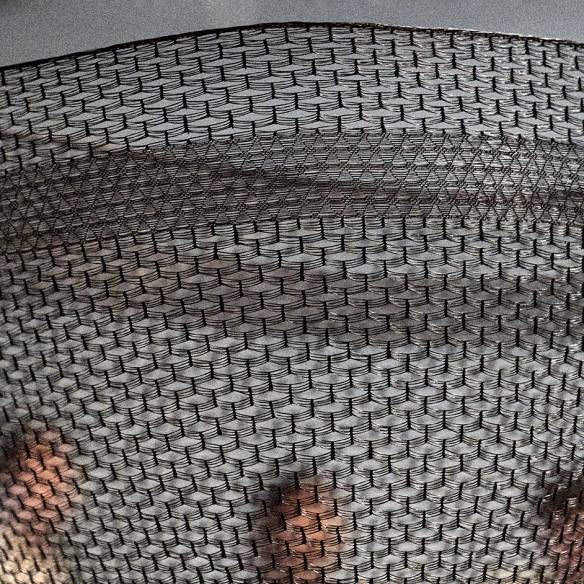

엘름그린 & 드라그셋의 작품은 보통 매우 직관적임에도 불구하고, <시티 인 더 스카이>를 속속들이 관찰하는 데는 꽤 긴 시간을 할애해야 했다. 대도시라면 흔히 볼 법한 낯익은 빌딩들이 저마다의 권력, 힘, 욕망 등의 가치를 피력한다. 이들 건물의 꼭대기에는 빨갛거나 하얀 불빛이 각기 다른 리듬으로 깜빡이고 있다. 특별할 것 없는 그 작은 불빛은 ‘뒤집힌 세상’에서 시한폭탄 타이머처럼 아슬아슬하고, 매달린 건물들은 하늘에서 못처럼 쏟아지는 오벨리스크인 양 위협적이다. 물론 아트바젤 홍콩에서와는 달리 작품 바로 아래에서(실제 이 작품은 엄청난 무게를 자랑한다) 건물들의 수직적 존재감을 느낄 수 없다는 건 두고두고 아쉽지만, 그 위태함의 끝에서 생겨나는 이상적인 도시에 대한 의문과 현대도시의 존재 조건에 대한 의심을 끌어내기에는 충분하다.

‘하늘의 도시’라는 제목은 ‘하늘에 닿은 집’을 뜻하는 ‘마천루(摩天樓)’를 자연스레 연상시킨다. 마천루가 공간이용의 한계를 극복하고자 하는 실용적 목적으로 생겨난 거라고들 생각하지만, 그 근원에는 하늘 혹은 신에 가 닿고자 하는 인류의 오랜 욕망이 도사린다. 고대 로마제국에도 10층 높이의 건물이 존재했고, 우리나라만 하더라도 신라 선덕여왕 시대에 만든 황룡사 목탑이 수백 년 동안 초고층 건물의 기록을 움켜쥐고 있었다. 마천루가 신의 존재를 걷어낸 건 근대 이후였다. 작곡가 존 올던 카펜터가 무려 1926년에 만든 발레 음악 <마천루>는 산업혁명 직후 전리품처럼 생겨난 고층 빌딩을 배경으로 현대 미국인들의 생활을 묘사한 작품으로 알려져 있다. 게리 쿠퍼와 패트리샤 닐이 주연한 1949년 영화 <마천루>는 어느 천재 건축가를 통해 미국식 이상주의와 자본주의를 적나라하게 묘사했다. 영국 작가 아이작 줄리앙의 영상 <플레이타임>은 마천루의 창문을 관음적으로 들여다보는 앵글로 시작되는데, 예술 세계에서의 돈의 역할과 질서를 묻는 본 작품에서 마천루라는 요소는 질문조차 필요 없이 발전을 욕망하며 굴러가는 세계의 룰을 주효하게 대변한다.

<The Observer (Kappa)>, 2019, Epoxy, lacquer, aluminium, steel, fabric, 163x144x90cm, Courtesy of Kyung-Tak Kim, Seoul. ≪오! 마이시티≫ 전시 전경, 파라다이스 아트스페이스, 인천. 사진: 박명래

“뭔가 이상한 느낌으로 여기가 어디지? 이게 왜 여기 있지? 이렇게 의심할 때야말로 예술이 가장 잘 기능하는 상황이라 생각합니다.” 엘름그린 & 드라그셋은 우리 앞에 펼쳐진 세상이 전부라 믿는 인식 자체에 균열을 낸다. 예술가는 일상의 예술적 속성을 드러내고, 그중 미술가가 세상을 다르게 보는 렌즈를 제시한다면, 엘름그린 & 드라그셋은 예술가의 속성과 미술가의 미덕을 매우 동시대적인 감각으로 드러낸다. 이들은 “새로운 걸 발명하거나 추상화하기보다는 현실을 벗어나지 않은 채 친숙한 대상을 재발견하도록 또 다른 ‘실제’를 만들어내길 더 즐긴다”고 지난해 인터뷰에서 말했다. 현실을 꽁꽁 감싼 진실의 베일을 대담하게 걷어내는 그 지점에서 체제전복적인 유머가 발현되고, 관객들이 헷갈리는 순간에 이들의 화법은 비로소 파워를 얻는다. 본래 심각한 문제를 유머로 드러낼 때 우아한 세계의 비극은 더 강조되기 마련이다.

“미술 관련한 어떤 정규 교육도 받지 않았기 때문에 행복한 아마추어로 살 수 있다”던 이 문제적 듀오는 전 세계 대중관객의 마음을 사로잡는 매혹적인 스타 예술가로 완전히 자리매김했다. 그 와중에도 베를린에 있는 성소수자들을 위한 화이트큐브 형태의 추모비는 강경파들의 공격 대상이 되었고 <프라다 말파>는 총알 세례를 받기 일쑤였지만, 이들은 개의치 않는다. 오히려 일련의 사건들을 통해 자신들의 작품이 제대로 작동하여 건강한 반응을 이끌어내고 있음을 확인했다. “차라리 프라다를 쏘는 게 낫지 않겠어요? 많은 아티스트들은 대중이 불편한 감정을 느끼는 걸 두려워하지만 그건 생산적인 논쟁을 가능하게 하고, 더 나은 미래를 만들 수 있는 조개 속의 이물질 같은 거예요.”

아래에서 본 <시티 인 더 스카이>. ≪오! 마이시티≫ 전시 전경, 파라다이스 아트스페이스, 인천. 사진: 박명래

<시티 인 더 스카이>는 오는 10월 4일까지 안전하게 선보일 것이다. ‘OH! MY CITY’라는 테마 아래, 동료 작가들이 생산한 현대도시에 대한 미술적, 인문학적 담론도 공유하니 더할 나위 없다. 엘름그린 & 드라그셋의 작품이 이토록 점잖은 방식으로 관객을 만난다는 사실이 다행인지 불행인지는 모르겠지만, 적어도 나는 제 문제에만 천착하던 지난 몇 달간의 관습을 거슬러 오랜만의 딴생각으로 활기를 얻었다. 강변북로를 내달릴 때마다 시선이 머물던 곳, 집과 빌딩 가격이 아니라 그 안을 채우는 천일야화 뺨치는 숱한 드라마가 궁금해졌기 때문이다. <시티 인 더 스카이>나 여기 현실 도시나, 진짜와 가짜, 현실과 비현실, 진실과 거짓의 이율배반으로 가득한 ‘의미의 창고’임을 인정한 순간, 건축가 고(故) 정기용 선생이 <서울 이야기>(현실문화)에서 쓴 바 “서울을(도시를) 산다는 건 세계를 사는 것이다”라는 문장이 비로소 이해되었다.

게다가 이들의 목적 없는 예술의 결과물로서의 ‘이상한 도시’가 하필 이사 준비를 하며 욕망과 현실 사이에서 매번 적나라하게 확인해야 했던 ‘나라는 도시인의 좌표’에서 자유로워질 역설적 희망을 선사했다는 건 꽤 의미심장한 사건이다.

Credit

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 디렉터)

- 에디터/ 손안나

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!