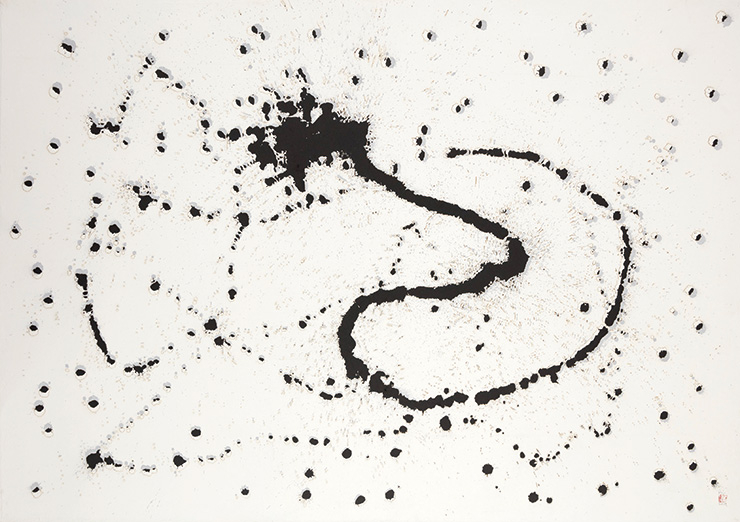

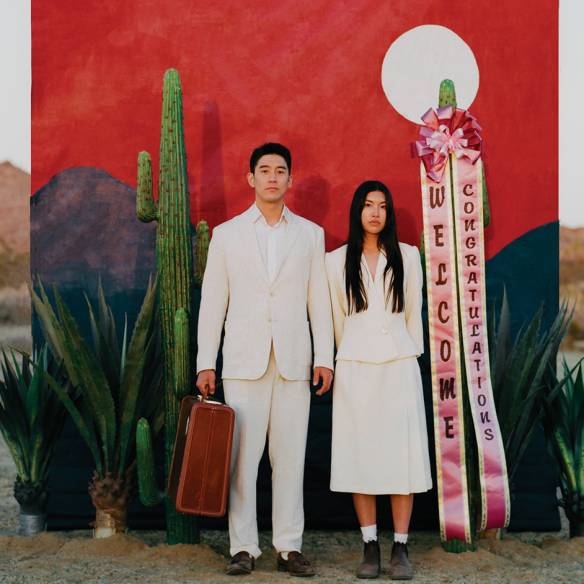

<Phasing>, 2019, Mixed media on mulberry Hanji paper, 148x208cm.

갤러리 창문으로 9m 높이의 고가 철로를 공중공원으로 재탄생시킨 하이 라인이 내다보였다. 출렁이는 바다 같기도 하고 줄기줄기 뻗어나가는 산맥 같기도 한 자연의 풍경을 먹의 농담으로 표현한 김민정 작가의 <The Mountain> 연작 너머로 뉴욕의 봄이 생동했다. 미색의 동그란 형상이 반복적으로 이어지며 율동감과 추상적인 무늬를 그리는 <Insight> 연작은 창문이 즐비한 붉은 벽돌 건물과 대구를 이뤘다. 가장자리를 태운 자국이 선명한 긴 띠를 촘촘하게 겹쳐 원근감을 가진 공간을 만든 <The Room> 연작 뒤로는 산책 나온 이들의 가뿐한 발걸음이 스쳤다.

랑겐 파운데이션에서 열린 김민정의 개인전 전경. Photo by Kai Werner Schmidt

미국의 컬렉터이자 자선사업가인 J. 톰 리슨 힐과 재니 힐 부부가 첼시의 갤러리 지구에 문을 연 힐 아트 파운데이션(Hill Art Foundation)에서 올 3월 4일 김민정 작가의 개인전 «Minjung Kim»이 개막했다. 김민정 작가가 자신의 호흡과 몸짓을 가다듬어 수행하듯 완성해낸 작품들은 전 지구적 재앙 속에서 불안에 잠식된 마음을 차분한 기쁨과 고귀함으로 회복시켰다. 그 시각 독일 랑겐 파운데이션(Langen Foundation)에서도 지난가을 시작한 개인전이 3월 말까지 이어지고 있었다. 랑겐 재단은 김민정 작가의 시각언어가 박서보를 비롯한 한국 미술의 거장들이 이끈 단색화 운동과도 긴밀한 연관성이 있다고 강조하며 김민정과 박서보의 개인전을 동시에 개최했다.

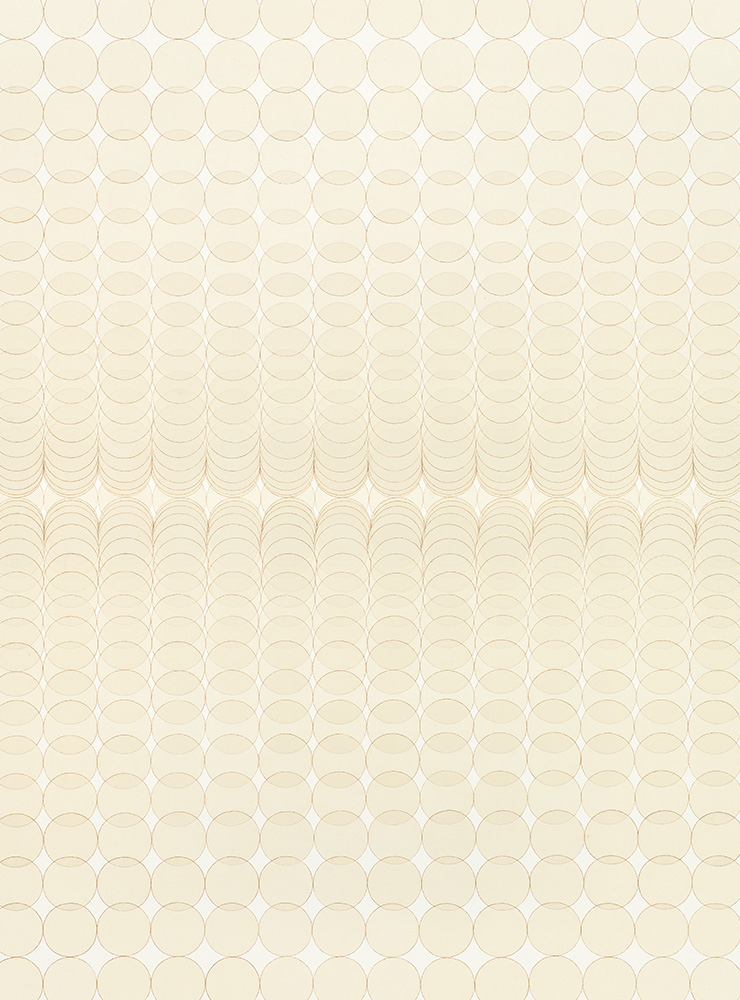

<Insight>, 2017, Mixed media on mulberry Hanji paper, 193x142.5cm.

1960년대 광주에서 태어나 어릴 적 서예와 수채화를 익히고 대학에서 동양화를 전공한 김민정 작가는 이탈리아로 유학을 떠나 지난 20여 년간 유럽과 미국을 중심으로 작품 활동을 펼쳐왔다. 2012년 로마 마르코 현대미술관, 2018년 화이트큐브 등에서 개인전을 열었고 2015년 베니스 비엔날레 기간 중 열린 부대 전시 «빛, 그림자, 깊이»에 참여해 국제적인 주목을 받았다. 브리티시 박물관 등에 작품이 소장되어 있으며 아트 페어에 참가할 때마다 컬렉터들에게 높은 인기를 얻었다. 2015년 OCI 미술관, 2017년 갤러리현대에서 개인전을 열며 한국에서도 작품을 선보인 작가는 프랑스 남부, 샤갈을 비롯한 예술가들이 사랑한 언덕 위 작은 마을 생폴드방스의 외따로 떨어진 작업실에서 지내다 일 년에 두어 차례 뉴욕을 찾는다. “그림 그리는 데 편해서” 오랜 세월 고수하게 된 긴 생머리에 헤어밴드를 한 희고 투명한 얼굴의 작가는 나를 환대하며 말했다. “작가에게는 고립되는 시간이 필요하니까요. 작품에 푹 들어 있다가 이렇게 뉴욕에 오면 사람들도 만나고 전시도 보고 작업도 하며 지내지요.”

<Red Mountain>, 2017, Watercolor on mulberry Hanji paper, 132x190cm.<Mountain>, 2008, Ink on mulberry Hanji paper, 37x47cm.

김민정 작가의 작품은 종이에서 시작된다. 트라이베카의 곳곳에도 고아한 인격체처럼 뽕나무의 속껍질로 만든 한지가 점잖게 자리하고 있었다. 유독 종이라는 재료에 정서적인 유대감을 갖게 된 이유가 있을까? “아버지가 인쇄소를 하셨어요. 어릴 적 저에게 종이는 친숙한 장난감이었죠. 제가 자랄 때 전라도에는 허백련 선생(산수화에 뛰어난 업적을 남긴 화가로 광주에서 활동하며 후진 양성, 사회운동, 다도에 많은 관심을 가졌다)의 제자들이 많았고 조금이라도 교육을 받은 사람들은 바둑 두듯이 사군자를 치면서 수양을 했죠. 저희 아버지도 그러셨고요. 9살 때부터 서예를 익히고 대학에서 동양화를 전공한 데는 그런 환경이 큰 영향을 미친 것 같아요. 자연스레 한지가 주요한 매체가 될 수밖에요.” 종이와 먹, 작가에게 가장 익숙한 재료를 가지고 농담을 정밀하게 조절하며 완성한 <Mountain> 연작은 전통 산수화 풍경을 동시대 추상회화의 맥락과 영역으로 확장한 작업으로 평가받는다. 전시장에서 그 작품을 보고 “산은 내 앞에 있는 것이 아니라 내 안에 있는” 것이라던 유영국 작가의 말이 떠올랐다고 감상을 전했다. 작가가 나고 자란 곳에서 수천 킬로미터 떨어져 오랜 시간을 보냈음에도 그 작품을 보고 한국의 산세가 떠올랐기에. “제가 그리는 산은 어떤 걸 그려야겠다는 의도도 없고 스케치를 해보거나 하는 것도 아니에요. 그냥 붓을 들고 리듬을 타듯이 편안하게 선을 긋습니다. 마르길 기다렸다가 다시 겹쳐 그리고 그 과정을 반복하면서 오랜 기억 속에 있는 게 풀려나오는 것 같아요. 그러니 제 마음속에 있는 산이 맞을 겁니다.” 어린 시절의 원형적 체험이 지각적 필터가 되어 작가의 이동하는 삶 속에서 흡수한 여러 예술적 유산을 체화돼 작가만의 예술 세계를 섬세하게 기워나간 듯 보였다. “밀라노 브레라 대학으로 유학을 떠난 게 서른 살 때였어요. 이미 한국 사람으로 온전히 성장하고 난 후였죠. 지금까지 쭉 한국에서 살았더라면 고도의 압축 성장을 겪으면서 저 역시도 많이 변하고 현대화되었겠지만 그렇지 않았기 때문에 지금도 저는 한국을 떠나온 그 시절, 1990년대의 한국 사람으로 남아 있습니다. 물론 유럽에 살면서 배우고 경험한 미학과 미술사, 현대미술이 저에게 영향을 주지 않았다고는 할 수 없습니다. 그러나 외부의 자극은 가장자리를 조금씩 부드럽게 하면서 외연을 확장해주었을 뿐 중심은 변화시키지 못했어요.”

<The Street>, 2019, Mixed media on mulberry Hanji paper, 201 x 141cm. ⓒMinjung Kim, Photo by Matthew Herrmann

커다란 변화라고 한다면 그리다가 태우게 된 것이라고 작가는 말한다. 작가의 콜라주 작업은 노동집약적이고 수행적인 과정을 통해 완성된다. 한지에 불을 붙여 가장자리를 태워 만든 원형과 띠 형상의 조각을 화면에 겹겹이 포개어 붙이면서 추상적인 구성을 창조해낸다. “이탈리아에 정착한 지 10년쯤 지났을 때였어요. 칸딘스키가 <점·선·면>을 통해 회화적인 요소를 분석했듯이 저 또한 유사한 인식의 과정을 겪게 됐어요. 불현듯 그리지 않고도 선을 그리는 법이 있지 않을까, 하는 의문이 들더군요. 종이를 가지고 놀면서 이런저런 시도 끝에 태워봤죠. 그때부터 태우고 난 자국을 선으로 사용하게 되었습니다.” 작가는 그 선들을 잇고 중첩한다. 명상을 하듯이 숨을 고르고 고요하고 자연스러운 흐름으로 얇디얇은 종이를 축적한다. 이때 먹을 그리하듯 쌀가루로 만든 풀의 농담을 세심하게 조절하여 바른다. “그렇지 않으면 마른 후에 종이가 찢어지거나 뒤틀릴 수 있어서 아주 조심해야 해요.” 작가의 열 손가락은 지문이 닳아 공항에서 입국 심사 때마다 애를 먹는다. “종이를 태워서 어떤 선을 만들겠다는 건 저의 의도이지만 직접적으로 태운 것은 불이기 때문에 제 작업은 불이라고 하는 자연의 힘과 협업을 통해 완성됩니다. 또 종이는 펄프라서 어떤 쪽에는 몰려 있고 어떤 쪽은 덜 몰려 있어 그에 따라 타는 모습이 다르게 나오기도 합니다.” 작가는 그러한 우연을 받아들이고 이 또한 중첩해 종국에는 의도된 작업으로 모아낸다. 그리고 작품마다 이 과정을 반복한다.

이러한 방식은 확장되고 변형된다. <Phasing> 연작에서는 한지와 먹, 불이 한꺼번에 사용된다. 작가는 먹을 머금은 붓으로 일필휘지하듯 힘찬 붓질을 휘두르기도 하고 빗방울처럼 흩뿌리기도 한다. 작가의 몸짓을 상상해볼 수 있는 먹의 파편이 화면에 흔적을 남기면 한지를 덧대고 그 윤곽을 따라 그리고 이를 다시 인센스 스틱으로 구멍을 내어 화면을 비워낸다. ‘채움과 비움’의 과정을 통해 완성된 에너지 넘치고 시적인 화면은 관객에게 ‘균형’의 본질을 성찰하도록 이끈다. 직접 보지 않고는 결코 느낄 수 없는 서정적인 여운이 화면에 감돈다. 작가는 자신의 작품을 “선(禪)과 도(道)의 시각화”라고 설명한다. “나는 늘 평행의 중요성에 대해 생각한다. 이것을 동양전통철학에 따라 음(陰)과 양(陽)이라 부를 수도 있고, 혹은 반대되는 것들 사이의 균형이라고 말할 수도 있다.” <채움 속의 비움(Void in Fullness)> <비움 속의 채움(Full of Emptiness)>이라는 제목을 음미하며 나는 동양철학의 핵심인 음양오행론을 떠올렸다. 태극 형상이 의미하는 바, 하나의 기운이 가득하면 나머지 기운이 생성하기 시작하고 그 반대도 마찬가지로 끝없이 순환한다는 원리다. “제 인생 전반에 그런 사유가 흐른다고 볼 수 있겠지요. 어릴 적 서예를 가르쳐주신 선생님이 보살이셨으니 자연히 불경에 나오는 구절이나 노자의 <도덕경>을 읽고 쓰면서 음과 양, 질서와 혼돈, 빛과 그림자 같은 개념들이 단순히 반대되는 것이 아니라 끊임없이 순환한다는 사상을 마음에 담게 되지 않았겠어요? 그러한 자연과 삶의 이치가 자연스레 제 작품을 통해 표출되었을 것이고요. 그저 제 삶 또한 제 예술과 오차 없이 포개어지길 바랍니다.”

힐 아트 파운데이션에서 열린 김민정의 개인전 전경. ⓒHill Art Foundation, Photo by Matthew Herrmann

프리랜스 에디터 안동선은 사주명리학에 관심이 많다. <적천수>의 ‘오양종기부종세, 오음종세무정의’를 가장 인상 깊은 책 속 구절로 뽑는데, 김민정 작가의 작품 <Insight>를 만났을 때 마음의 현이 ‘팅’ 울렸다.