ART

카푸어의 암흑 속으로

봄을 앞두고 아니쉬 카푸어가 만들어낸 예술의 심연, 스탕달 증후군에 버금가는 울림을 선사한 그 시적인 초월의 순간을 새삼 복기한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

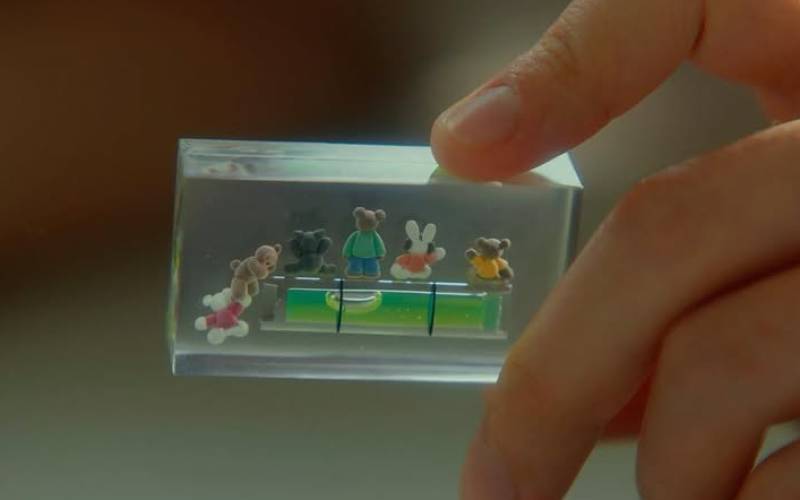

국제갤러리 1관(K1) 아니쉬 카푸어 개인전 ≪Gathering Clouds(군집된 구름들)≫ 설치 전경.

유명 미술관의 관객들을 대상으로 직접적인 신체 반응을 연구하는 등 여러 과학적인 노력에도 불구하고, 이 ‘미적 이상증세’가 정신질환의 일종인지, 예술품에 주술적 힘을 부여하던 르네상스인들의 ‘흑마법’이 유효하기 때문인지는 아직 밝혀지지 않았다. 나조차 스탕달 증후군이 예컨대 이탈리아 영화감독 다리오 아르젠토가 만든 동명 영화의 소재일 뿐이거나 지난 수세기간 살아남은 기운 센 르네상스 예술에만 국한된다고 생각해왔다. 아니쉬 카푸어(Anish Kapoor)의 작품 앞에서 형언할 수 없는 기묘한 순간을 체험하기 전까지는 말이다.

인도 태생의 영국 현대미술가 아니쉬 카푸어는 동시대 가장 유명하고 논쟁적인 조각가다. 그의 유명세는 일단 세계 곳곳 랜드마크가 된 대형 작품들의 존재가 증명한다. 시카고에 설치된 1백10톤의 스테인리스 콩 모양 작품(<클라우드 게이트, 2006>), 런던올림픽의 기념 조형물이자 에펠탑을 비튼 듯한 1백여 미터 높이의 탑(<궤도, 2012>), 테이트 모던에 2백만 이상의 관객을 불러들인, 붉은 살가죽을 씌운 형상의 나팔(<마르시아스, 2002>) 등. 한편 그의 논쟁적 면모는 위의 작품들이 그가 ‘위대한 예술가’인지, ‘거대한 예술가’일 뿐인지 의심을 야기하는 지점에서 발생한다. 게다가 카푸어는 가장 물질적인 장르인 조각으로 비물질성을 피력해온 조각가다. 물리학까지 참조해가며 미술 오브제가 물질적 상태를 초월할 수 있는 방식과 재료를 탐색하고, 이로써 조각의 개념을 정신적 영역으로 확대한 건 카푸어의 업적 중 하나다. 2016년 국제갤러리 개인전에서도 그의 발언은 기자들을 혼돈으로 몰아넣었다. “내 작품에서는 어두운 내부, 손에 잡히지 않는 개념이 중요한 테마예요. 나는 물질을 통해 비정형(non-object)과 비물성을 만들어내는 방법을 연구하는 사람입니다.”

그러므로 아니쉬 카푸어가 조각가로 사는 이유는 자신이 만들어내는 물질(조각), 그 보이는 것 이면에 보이지 않는 것을 표현하기 위해서다. 특히 1980년대부터 이어지는 ‘보이드(Void)’ 연작 <무제>(1990)나 오목한 디스크 형태의 <군집된 구름들>(2014) 등은 조각을 대하는 법, 즉 시선 자체를 변화시켰다. 조각 표면을 열어젖히고 내부를 주효하게 드러내 안의 빈 공간을 새롭게 인식하게 함으로써, 이를 존재하지 않지만 존재하는 기이한 공간으로 전이시키는 것이다. 물성과 비물성의 선문답 같은 경계의 지점, 즉 존재와 비존재, 있음과 없음, 물질과 정신의 간극에서 작가는 이렇게 되묻는 것 같다. 조각의 외부와 내부를 어떻게 구별할 수 있을까. 마찬가지로, 눈에 보이는 현실과 그 이면의 진실을 어떻게 갈음할 수 있을까, 혹은 과연 가능할까.

최근 나는 카푸어의 작품, 열린 반구 형태의 내부를 검은 안료로 칠한 작업 <군집된 구름들> 앞에서 받은 강렬한 감흥을 종종 복기하곤 한다. 작품 앞으로 고작 10센티미터 더 다가서는 것만으로 비물질적이고 비현실적인 진공 상태에 완벽히 진입한 순간. 순식간에 눈앞이 아득해지면서 온몸이 암흑 속으로 빨려 들어갔다. 빛과 소리는 물론 내 존재와 작품의 실체 모두 수렴한 듯한 심연이 펼쳐졌다. 두 눈은 속을 감춘 검정의 공간을 계속 헛돌았고, 시야를 어디에 둬야 할지 모르는 황망함이 내 전체를 압도했다. 믿을 수 없는 캄캄함이 내 눈을 먹어버리는 듯했고, 두 귀에서 각기 다른 데시벨의 이명이 울렸다. “당신이 심연을 응시할 때, 심연도 당신을 바라보고 있다”던 니체의 경고가 떠올라 모골이 송연해졌다. 숨이 막혔다. 그만 나가고 싶었다. 흥미롭게도, 한 발만 뒤로 물러서면 다시 현세로 돌아올 수 있음을 떠올리기까지 한참이나 걸렸다. 작품 앞에 우두커니 서서 생각했다. 텅 빈 공간이 아니라 어둠으로 가득 찬 공간에서는 찰나와 영겁이 같은 시간일 수도 있구나.

“오랫동안 내가 작업해온 현상은 어둠입니다. 빛이 없는 순간이고, 누구나 다 아는 단순한 주제죠. 하지만 나의 관심사는, 더 정확하게는, 우리가 지니고 있는 어둠, 두려움과 관련된 어둠입니다. 울림이 있는 작품을 완성하기 위해서는 ‘어둠’이라는 걸 만들어내야 합니다. 예를 들어 어떤 바위에 아주 작고 어두운 구멍이 있다고 칩시다. 그 구멍이 당신이 최근 겪은 어둠을 상기시킬 수 있죠. 그렇다면 그 작품은 당신이 완성하는 겁니다. 당신도 모르게 말이죠.”

아니쉬 카푸어가 언급한 어둠 혹은 두려움의 생경함은 국적불문의 에피소드를 양산할 정도로 인류보편적이다. 어느 관람객이 유명 작가의 명성을 믿고 한 시간 동안 줄을 서서 기다린 끝에 바닥에 구멍을 낸 작품을 만났다. 그는 대체 이게 뭐냐고 화내며 안경을 집어 던졌다. 아무리 현대미술이라지만, 이건 기가 막혔던 거다. 안경은 카펫처럼 보이지만 실은 진짜 구멍이었던 안으로 굴러 떨어졌고, 한껏 성질을 내던 관람객은 돌연 두려워졌다고 고백했다. 그건 눈속임도 아닐 뿐더러, 마냥 빈 공간도 아니었음을, 즉 구멍의 실존을 새삼 인지했기 때문이다. 그제서야 그는 다른 관객들도 고작 바닥에 난 구멍 앞에서 서로 부둥켜안고 있다는 걸 알아차릴 수 있었다.

“예술가는 물건을 만드는 사람이 아니라 신화를 만드는 사람”이라는 작가의 철학을 차용해보자면, 그는 ‘경외감’ 혹은 ‘숭고함’이라는 신화를 만들어내는 예술가다. 카푸어가 무지막지하게 큰 작품을 만드는 이유도 크기란 단순히 규모가 아니라 내용의 문제이기 때문이다. “거대한 규모는 색과 마찬가지로 조각작품을 이해하기 힘든 시적인 것으로 만들어주는 요소 중 하나”라는 그의 정의는 놀라움이 경이로움으로, 다시 숭고함으로 연쇄반응한 나의 경험을 지지한다. 그리고 내가 카푸어가 완성한 암흑 속에서 스탕달 증후군에 준하는 혼란을 느꼈던 이유는 단지 어두워서가 아니라 그 어둠의 규모나 끝을 알 수도, 가늠할 수도 없다는 일종의 좌절감 때문이었다. 얼마 전 12살이 된 딸아이가 우연히 영상으로 본 검고 흐린 심해의 풍경에 이상할 정도로 무서운 감정을 느꼈다며 이렇게 덧붙였다. “마치 내가 없어지는 것 같았어.” 자연이나 예술이나, 궁극적으로 무한함을 대면하는 인간 본연의 두려움을 자극한다는 건 다르지 않다.

만약 카푸어의 작품이 위대하다면, 숭고함이든, 경외감이든, 폭포를 곁에 두고 살지 못하는 현대인 주제에 이런 호사스러운 감정을 맛보기 위해서는 나 자신을 잃어버리는 느낌 정도는 각오하겠다고 다짐하게 만들기 때문이다. 나의 미미한 존재, 짧다면 짧은 인생, 고민거리, 증오와 분노 등이 그 앞에서 티끌이 되고, 역설적으로 나는 삶의 보편적 질서에 한 발 더 가까워진다. ‘예술로 치유받는다’는 건 결국 작품과 내가 1대 1로 대면하는 은밀한 순간에 나를 잠시 잊는다는 것과 같은 말이다. 게다가 인간이란 예술 앞에서 압도되는 경험을 욕망하는 동시에 자신을 잃어버린다는 데 근원적으로 두려움을 느끼는 이중적인 존재다. 그러므로 인간이 예술을 사랑한다는 건 그리 간단한 일은 아니다. 충만함과 상실감, 첨예하게 맞서는 모순된 감정 사이의 혼란을 천형처럼 받아들이기에 가능하다는 점에서, 예술 앞에 선 모든 인간은 갸륵하다.

바야흐로 ‘잔인한 봄’이다. 입춘의 에로스적 기운은 창궐한 전염병으로 절멸했다. 어쩌면 철쭉도 피겠지만, 안타깝게도 당분간 세상은 핑크빛일 수 없을 것이다. 카푸어의 작품이 보이는 것을 통해 보이지 않는 것, 알 수 있는 것을 통해 알 수 없는 것을 상징하듯, 일상의 사건들은 그 이면의 세계를 암시한다. 이번 사태를 정확히 예측한 듯한 스티븐 소더버그의 재난영화 <컨테이젼>(2011)이 차트를 역주행하며 회자되고 있는데, 덕분인지 거짓말 같은 현실과 실제 같은 허구의 경계가 더 모호하게 느껴진다. 마스크는 매점매석의 상징이 되었고, 일상 면면의 양상은 확연히 달라졌으며, 천재지변으로 누구는 우는 와중에 누구는 웃고 있지만, 바이러스가 바꾼 작금의 풍경은 비단 현실에 그치지 않는다. 언젠간 끝나겠지만 어쩌면 영원히 끝나지 않을 불안과 절망, 혐오와 이기심 같은 디스토피아적 증후들이 부지불식간에 존재론적 두려움으로 이어지고 있는 건 이 모든 게 언제 끝날지 모른다는 사실 때문이다.

현대미술은 신의 권능을 넘보는 현대인들에게 부적이 되기엔 턱없이 부족했기에 거울 역할에 충실해야 했다. 하지만 스탕달 증후군이 증명한 예술의 순진하고도 신비한 마력, 차라리 언젠가 아니쉬 카푸어가 제시한 초월적인 암흑과 진공 상태가 내 마음의 부적 내지는 ‘불안에 대한 해독제’가 되어 무시로 떠오르는 요즘이다.

Credit

- 에디터/ 손안나

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 디렉터)

- 사진/ Keith Park

- 이미지 제공/ 국제갤러리

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#스트레이 키즈, #BTS, #엔믹스, #블랙핑크, #에스파, #세븐틴, #올데이 프로젝트, #지 프룩 파닛

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식