이 봄, 놓쳐서는 안 될 11개의 전시 들여다보기

창동에서부터 청담동까지, 서울 곳곳에서 열리는 현대미술전시.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

The list

아주 사적인 색채 연구

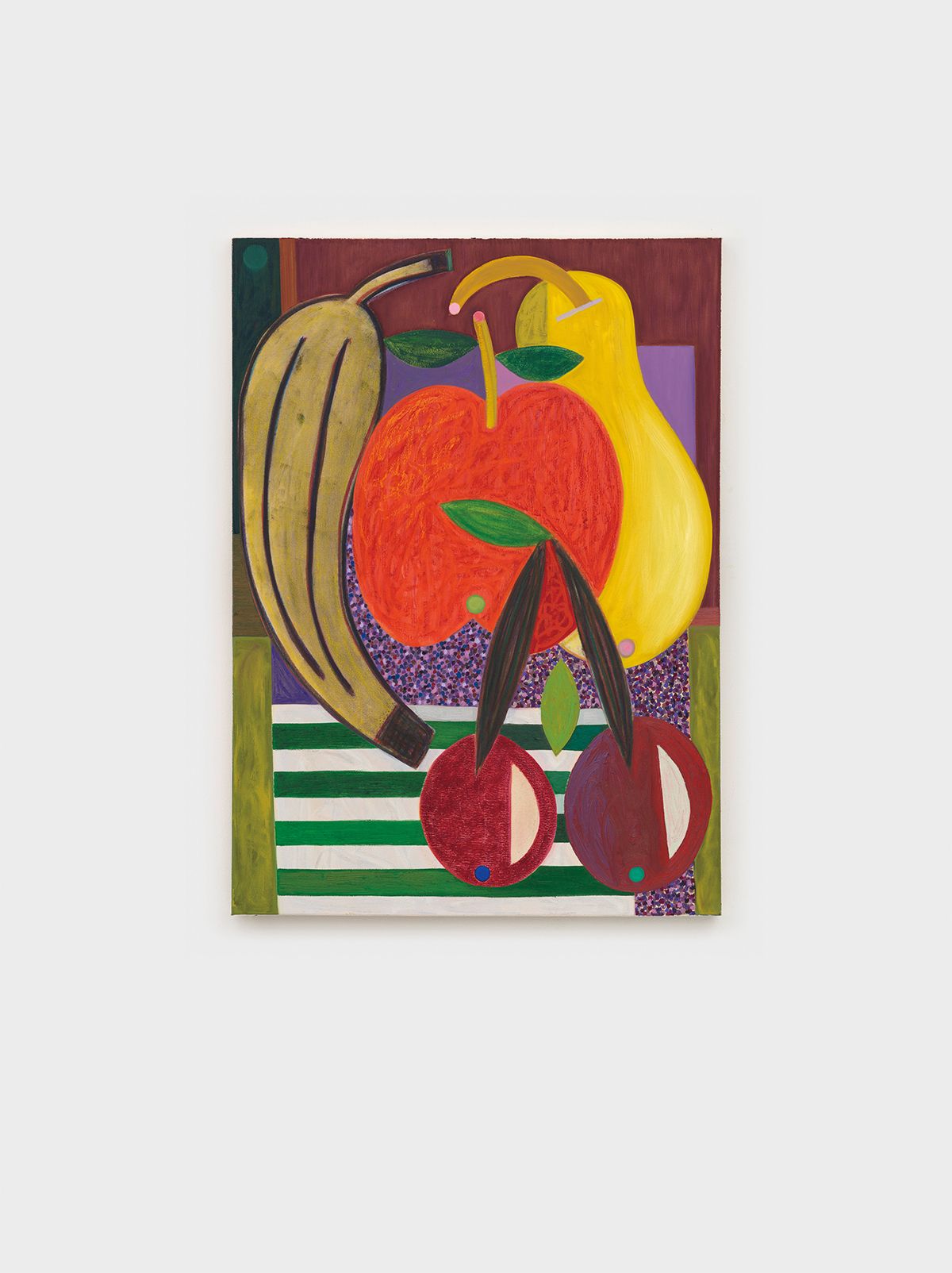

Austin Eddy, <All Great and Precious Things>, 2024, Oil, pastel on canvas, 152.5x91.5cm. Courtesy the artist and Galerie Eva Presenhuber, Zurich / Vienna.

아주 사적인 색채 연구

2023년 부부가 된 뒤 함께 활동해온 작가 샤라 휴즈와 오스틴 에디가 첫 협업 전시 ≪뿌리와 나무(Roots n’ Fruits)≫를 선보인다. 브루클린을 기반으로 활동하는 이들의 공동 전시는 상호 존중을 통한 유대감과 지속적인 예술적 대화를 반영하고 있다. 둘의 작업은 언뜻 비슷해 보이지만 들여다볼수록 다르다. 형태가 모호하게 혼재된 휴즈의 작업은 추상성이 강하고, 단순함을 추구하는 에디의 작업은 형태 구분이 보다 명확하다. 휴즈의 자연이 추상성과 생명력을 오묘하게 전달하는 반면 에디의 정물은 차분하게 구도와 색채를 연구한다. 이들은 사적인 삶에서 일어나는 일들을 탐구 중이다. 두 사람이 꽃피우는 나무와 과일 등은 의사소통에 대한 은유이자 세상과의 교감을 반영한다. 영감을 주고받는 창작 방식을 갤러리 에바 프레젠후버×P21에서 5월 17일까지 엿볼 수 있다.

Nigel Cooke, <Rilke in Rome>, 2025, Oil on linen, 130.5x165cm. ⓒ Nigel Cooke, Courtesy Pace Gallery.

변화무쌍한 지중해를 품는 방법

2020년 국내 첫 전시에서 강렬한 색채와 연속적인 선들의 약동을 보여주었던 나이젤 쿡이 «Sea Mirror»전을 통해 삶과 시간의 흐름을 고찰한다. "회화는 온통 파동으로 이루어져 있다"는 선언은 지난 만남에서 신선한 충격을 남겼다. 당시 엄청난 에너지를 발산하는 작품들이 파동 그 자체였다면 이번 전시는 내면의 변화무쌍이라 불러도 무방하다. 색의 향연은 변함없지만 선의 형태나 작품이 빚어내는 감성은 변모했다. 폭발적이고 압도적인 힘의 용솟음보다는 부드러운 분위기가 감돈다. 이는 아이슬란드에서 폭포를 그리며 얻은 깨달음이나 스페인 포르멘테라의 절경 체험과 관련이 있다. 자연스럽게 인생의 덧없음과 자연의 순환, 즉 소멸과 재생을 탐구하는 창작 과정을 통해 사색에 빠져들었다. 초상화, 파노라마 형태의 회화 등 20여 점을 페이스 갤러리에서 5월 17일까지 전시한다.

정해창, 제목 미상, 연도 미상, 젤라틴 실버 프린트, 15.5x11cm. 서울시립 사진미술관.

사진은 어떻게 예술이 되었나

도봉구 창동에 서울시립 사진미술관이 5월 말에 개관한다. 카메라 조리개의 메커니즘에서 착안한 입구와 곡선을 타고 올라가는 독특한 형태의 외관이 존재감을 뽐내고 있다. 미술관의 조형적 아름다움뿐만 아니라 최초의 공공 사진미술관 탄생이라는 사실이 크게 주목받고 있다. 무엇보다 첫 전시가 사진미술관의 정체성과 향후 방향을 보여주는 바로미터라는 점에서 궁금증을 자아낸다. 개관특별전은 «광채(光彩): 시작의 순간들»과 «스토리지 스토리(Storage Story)». 전자는 한국 사진이 기록 매체를 넘어 예술로 확장된 과정을 다각도로 조망한다. 정해창, 임석제, 이형록, 조현두, 박영숙 다섯 작가의 작업을 중심으로, 한국 사진이 어떻게 예술적 주체성을 획득했는지 단서를 제시하며 사진이 예술의 언어로 자리 잡는 전환의 순간을 되짚는다. 또한 근현대사의 다양한 흐름 속에서 사진이 기록의 증언이자 예술의 매개로 기능했던 흔적을 확인하는 작업이다. 후자는 사진미술관 건립 과정을 기록한 작가 6인이 참여해 아카이빙 아트의 개념을 실험한다. 1년 동안 건립 과정을 촬영한 후 이를 재구성하고 재해석한 작업이다. 5월 29일부터 10월 12일까지.

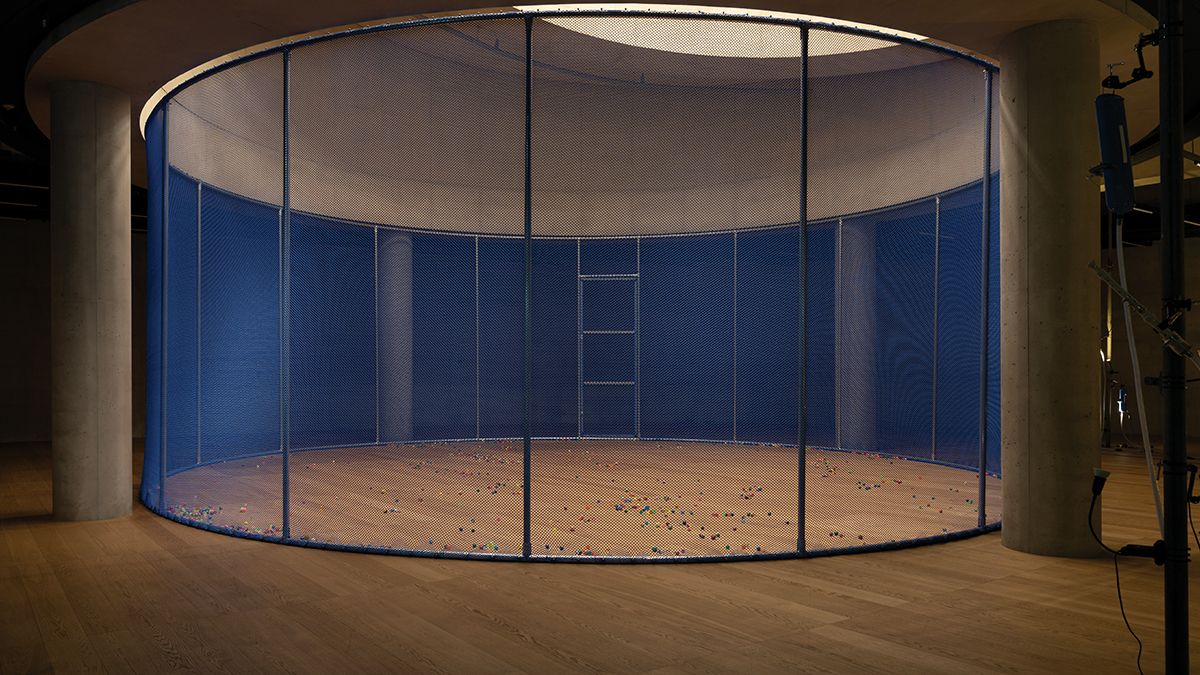

Tromarama, <Banting Tulang>, 퍼포먼스, 햅틱 장치, 고무공, 베켈 구슬, 그물망, 네트워크 소프트웨어, 60분, 2024. © Songeun Art and Cultural Foundation and the Artist. Photo: Studio Jaybee.

노동과 놀이의 경계 흐리게 하기

디지털 시대에 급변하는 노동과 여가 문화를 작업의 화두로 삼은 아티스트가 있다. 2006년 인도네시아 반둥에서 결성된 트로마라마(Tromarama)로 페비 베이비로즈, 허버트 한스, 루디 하투메나 3인의 아트 컬렉티브다. 뮤직비디오 제작으로 출발한 이들은 스톱모션 애니메이션을 거쳐 사운드, 설치, 퍼포먼스 등 다양한 매체로 확장 중이다. 송은에서 5월 24일까지 전시되는 «핑 인사이드 노이지 지라프(Ping Inside Noisy Giraffe)»에는 트로마라마가 천착해온 문제와 그들의 성장 과정이 고스란히 담겨 있다. 3층 갤러리에 설치된 작품, 난초 모양의 홀로그램을 새긴 출근 기록 카드들을 모은 <Dear oh Dear oh Dear me>나 공기 주입 미끄럼틀이 건설용 안전모와 함께 거꾸로 매달려 있는 <Patgulipat>이 전시의 주제를 직접적으로 드러내고 있다. 송은만의 독특한 지하 2층 공간을 원형 경기장처럼 활용해 수동적인 놀이가 노동처럼 수행되는 퍼포먼스를 펼치는 것도 인상적이다.

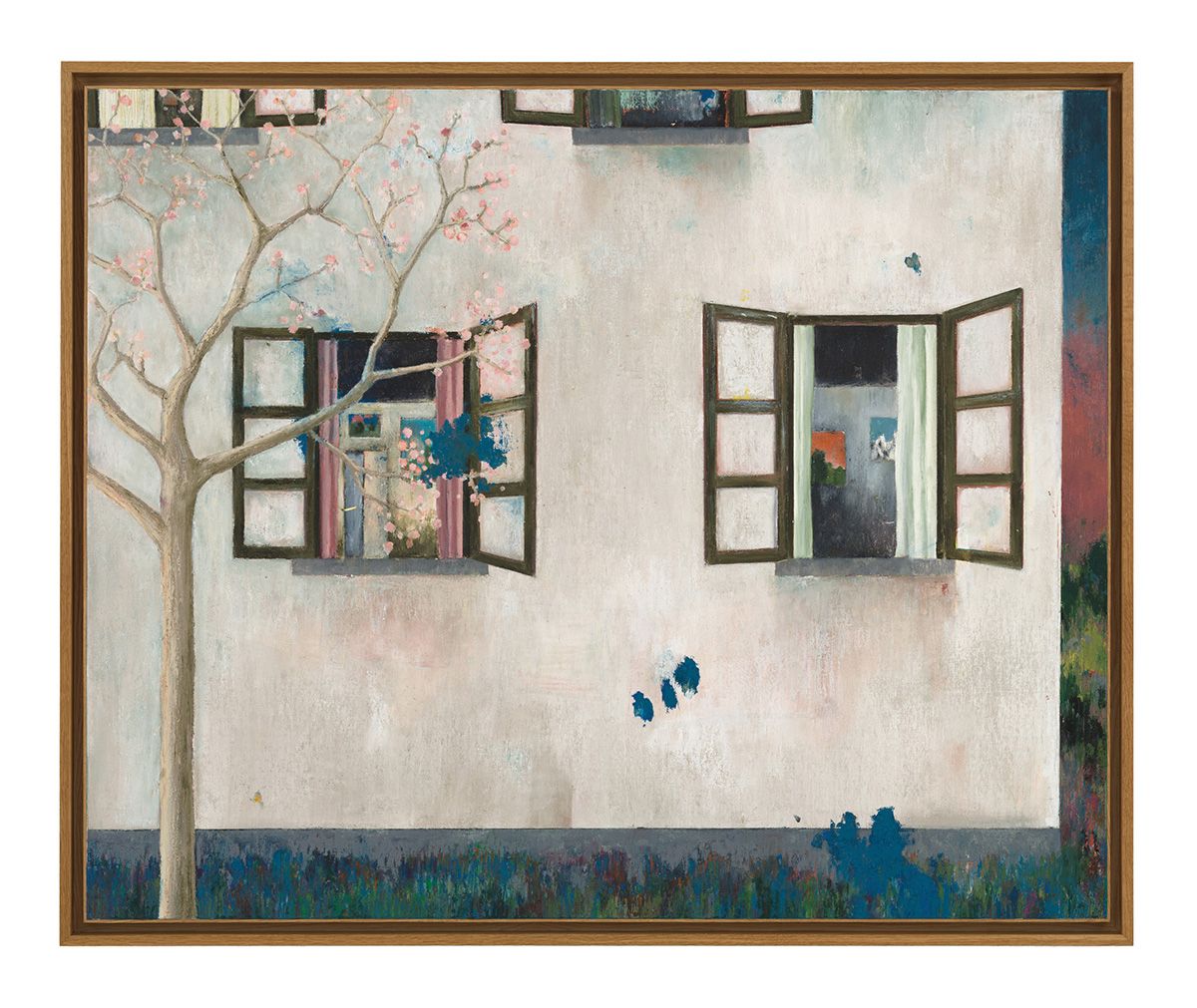

Harold Ancart, <Good Night>, 2024, Oil stick and pencil on canvas, in artist’s frame 48 1/2x59x2 inches (123.2x149.9x5.1cm). ⓒ Harold Ancart, Courtesy the artist and Gagosian. Photo: JSP Art Photography.

나의 밤은 낮보다 아름답다

전시 제목 «좋은 밤(Good Night)»이 알려주듯 하롤트 앙카르트는 밤의 풍경에 빠져들었다. 마치 마술적 사실주의의 환상성처럼 밤에는 모든 것을 하나로 만드는 힘이 있다. 그가 밤에 주목한 것은 주변 환경이 선명한 낮과 달리 세상의 윤곽선이 모호해지고 사물이 변형되기 때문이다. 밤은 구상과 추상의 경계를 허무는 작업으로 그를 이끌었다. 앙카르트가 빚어낸 색채 중에서 유독 파란색이 시선을 사로잡는다. “풍경과 자연을 그렸지만 파란색을 적극적으로 활용할 수 있는 기회로 삼았다”고 말했듯 파란색을 실험하는 것이 작업의 주요 원동력이었다. <좋은 밤>은 프레임 속 프레임처럼 집 밖의 나무와 창문 안의 풍경화가 호응하며 호기심을 불러일으키는 반면, 나무와 식물이 어우러진 풍경이나 수평선 너머의 바다를 그린 작품은 내면의 자아와 연결되듯 사색적으로 나아간다. 아모레퍼시픽 본사 APMA 캐비닛에서 5월 16일까지.

Anthony McCall, <Between You and I>, 2006, Installation view of «Plot09», St. Cornelius Chapel, Governor's Island, 2009. Courtesy Creative Time. Photo: Sam Horine.

태초에 빛이 있었다

빛으로 조각하는 작가 안소니 맥콜은 50여 년 동안 시네마, 조각, 설치, 드로잉, 퍼포먼스 등 다양한 장르를 아우르며 확장 영화(Expanded Cinema)를 중심으로 작품 세계를 구축했다. 이머시브 아트의 선구자적 역할을 한 그의 작업은 빛이 핵심 요소이며 관객의 참여로 완성된다. 1973년 <원뿔을 그리는 선>으로 시작된 ‘솔리드 라이트’ 시리즈는 필름 영사기를 통해 빛이 만들어낸 입체 형태가 3차원 공간에서 변화하는 모습을 보여주었다. 2000년대에 이르러 기술적으로 더욱 발전한 형태로 빛과 공간의 관계를 탐구하는 작업을 지속해왔다. 맥콜의 공간에서는 움직임과 상호작용을 통해 관객이 작품에 생동감을 불어넣는 주체로 기능한다. 관람객은 반투명한 빛 조각을 통과해 이동하면서 스스로 새로운 형태를 빚어내고 자신만의 매혹적인 관점을 발견하게 된다. 이번 전시에는 ‘솔리드 라이트’ 시리즈를 비롯해 그의 작업 철학이 담긴 주요 작품과 함께 초기 실험영화, 드로잉, 아이디어 스케치, 아카이브가 전시된다. «Anthony McCall: Works 1972-2020»을 푸투라 서울에서 5월 1일부터 9월 7일까지 체험할 수 있다.

Installation view of Tom Sachs, «Space Program: Mars», Park Avenue Armory, New York, 2012.

우주 여행을 꿈꾸는 이들을 위한 안내서

톰 삭스가 돌아왔다. 그는 합판, 박스, 테이프 등 흔히 쓰는 산업 재료를 활용해 브리콜라주 기법으로 정교하게 재제작하는 작업을 진행해왔다. “달에 가는 것이 20세기 최고의 예술 프로젝트”라고 칭하는 삭스는 소수의 우주 여행을 재현하고 만인이 동참할 것을 제안한다. «스페이스 프로그램: 무한대(Infinity)»는 미국 항공우주국(NASA)의 우주 탐사 계획을 재구성한 대형 설치·조각품과 신작으로 구성되어 있다. 화성에 착륙해 암석 샘플을 채취하고 외계 생명체와 조우하는 등 미지의 세계를 향한 모험을 자세히 묘사한다. 4월 25일부터 9월 7일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 톰 삭스의 우주적 상상력이 빚어낸 200여 점의 작품과 하나가 될 수 있다.

<다섯 극> 설치 전경, 2024. ⓒ 스파이크 아일랜드, 홍영인. 사진: 댄 와일.

사라져가는 존재에게 말 걸기

2019년 국립현대미술관 올해의 작가상 후원 작가에 선정되었던 홍영인은 여전히 잊힌 존재에 천착하고 소수의 목소리에 귀 기울인다. 전시 공간을 새 둥지처럼 포근하게 꾸미는 대형 태피스트리가 동물 장난감 형상의 조각들과 함께 옛 추억이나 공동체의 감성을 일깨운다. 여기에 다섯 번의 즉흥 퍼포먼스가 일어나고 모놀로그 형식을 띤 사운드 작품이 어우러진다. 한국 근현대 여성 노동사에서 발견한 이미지와 주요 사건을 바느질로 새긴 설치작업 <다섯 극>은 여성 노동자가 사회 구조적 억압에 저항하는 이야기를 재구성했다. 반면 <우연한 낙원>은 모놀로그가 AI를 통해 두루미의 목소리로 번역된 작업이다. 작가와 두루미의 목소리가 위계 없는 비언어적 소통으로 나아간다. 인간과 비인간의 경계를 허무는 ≪홍영인: 다섯 극과 모놀로그≫가 아트선재센터에서 5월 9일부터 7월 20일까지 펼쳐진다.

Jaider Esbell, <O Olho D’água E A Guardiã>, 2019, Acrylic on canvas, 74.9x90.2cm. © Jaider Esbell, Courtesy of Galeria Jaider Esbell de Arte Indigena Contemporãnea and Gladstone.

영혼들의 생태계를 수놓으면

브뤼노 라투르가 환경 문제 해결을 위해 녹색 계급의 출현을 제시한 것처럼 우리에게 필요한 것은 어쩌면 브라질 원주민의 우주관일지도 모른다. 짙은 검은색 배경에 수놓은 강렬한 문양과 색채를 보자마자 자이더 에스벨의 작품에 몰입할 수밖에 없다. 브라질 출신의 현대미술가이자 마쿠시족의 일원인 에스벨은 신화적 존재와 영혼들이 복잡한 생태계 속에서 상생한다고 믿는다. 자연과의 유대감은 작품 주제부터 식물성 염료 사용까지 작업 전반에 걸쳐 드러난다. 갤러리 1층의 회화에서 자연의 아름다움과 신비로움, 자연 속에서 발생하는 상호작용과 주기적 순환을 엿볼 수 있다면, 갤러리 지하에 설치한 드로잉은 브라질에 팽배한 착취적 추출주의에 대한 비판적 시각을 담고 있다. 저항의 서사로 원주민의 목소리를 대변한다. 작품 속에 표현된 자연 속의 생명체나 우주적 요소들은 문화적 상징을 넘어 정치적 은유로 기능하며, 그의 아트 액티비즘은 원주민 예술의 가치를 조명했다. 한마디로 그와 접속할 수 있는 코드는 생태주의와 탈식민주의다. 에스벨의 미학과 신념을 글래드스톤 서울에서 5월 17일까지 확인할 수 있다.

임충섭, <촉매-13>, 2000, 변형 캔버스에 오브제, U.V.L.S 젤, 93x73x7cm. Courtesy of the artist and Gallery Hyundai.

과거와 현재를 잇는 미술의 힘

갤러리현대의 특별전 «55주년: 한국 현대미술의 서사»가 본관과 신관에 걸쳐 1부(5월 15일까지)와 2부(5월 22일부터 6월 29일까지)로 나눠 개최된다. 1970년 현대화랑으로 첫발을 내딘 갤러리현대와 한국 미술사의 55년을 돌아보기 위한 자리다. 1부의 경우, 본관에서 한국 1세대 모더니스트와 현대적 구상회화 작가의 대표작이 전시된다. 신관에서는 ‘한국 실험미술 작가 다시 보기’ 프로젝트를 대표하는 작가와 디아스포라 작가가 소개된다. 일제강점기에 태어나 일본 유학을 한 1세대 서양화가나 한국전쟁 이전에 출생해 격변의 시대를 겪으며 아방가르드 정신을 불태운 작가의 작품에는 마이너리티 정신이 깃들어 있다. 즉 새로운 세계관과 창의적인 미술 언어를 통해 한국인의 정체성과 역사를 사유하고자 했다. 2부는 1970년대 후반의 재불 화가, 1980년대 추상회화 작가를 비롯해 현재진행형인 작가의 근작을 소개하며 여정을 마무리한다. 2021년 기증된 이건희 컬렉션이 한국 근현대미술에 주목하는 계기를 마련한 것처럼, 이 특별전은 국가대표라고 부를 만한 작가들의 유산을 망라한 전시답게 한국미술의 과거를 경유해 미래로 나아갈 수 있는 기회를 제공한다.

론 뮤익, <매스>, 2016–2017, 유리섬유에 합성, 폴리머 페인트, 가변 크기. 빅토리아 국립미술관, 멜버른. 펠턴 유증, 2018.

메멘토 모리,죽음을 기억하라

호주 태생의 현대 조각가 론 뮤익의 전시가 국립현대미술관 서울관에서 7월 13일까지 열린다. 특히 2017년 호주 빅토리아 국립미술관에서 처음 선보인 <매스(Mass)>를 필두로 뮤익의 대표적인 조각작품 10점을 전시한다. 하얗고 커다란 해골들이 전시장을 가득 메운 <매스>는 16~17세기의 바니타스화에 등장하는 두개골처럼 죽음의 필연성을 상기시킨다. 인간의 유한성과 삶과 죽음에 대한 근원적 의미를 되돌아보게 만드는 광경이다. 뮤익은 ‘인간의 해골은 복잡한 오브제’라고 말한다. “익숙하면서 이국적인 느낌을 주는 동시에 역겨우면서도 매력적이다. 무의식적인 차원에서 우리의 주의를 끌기에 무시할 방법이 없다.”

전종혁은 프리랜스 에디터다. 찬란한 봄날, 벚꽃과 함께 예술 순례를 떠나려 한다.

Credit

- 글/ 전종혁

- 디자인/ 진문주

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!