ART

미술가들이 쓰는 의외의 도구

회화작가들의 감각, 정신, 생각, 개념을 미학적으로 표현하는 동반자, 도구에 대해 들어본다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

박신영 작가는 모노타입 판화를 기본으로, 회화와 드로잉, 설치 등의 제작 방식을 위계 없이 활용해 영국 유학 시절과 모로코 등 여행지에서 경험한 내·외면의 풍경을 재현한다.

당신의 도구들에 대해 소개해달라.

2013년 이후로 와인과 잉크로 드로잉 작업을 해오고 있다. 와인은 옅은 색감을 띠는 레드 와인을 사용한다. 잉크는 투명도가 높으면서도 발색이 뛰어나 선호하는데 주로 프랑스, 영국, 일본, 호주 등지에서 수입된 잉크를 사용한다. 각 잉크마다 생산지역의 문화적 특성을 느낄 수 있어 흥미롭다. 예를 들면, 프랑스의 제이 허빈(J.Herbin)은 잉크에 ‘달의 먼지'와 같이 시적인 이름을 붙이는 우아함, 오래도록 질리지 않는 매력과 따뜻함이 있다. 한편 영국의 디아민(Diamine)은 이중 컬러, 펄과 같이 독특하고 참신한 아이디어가 담긴 잉크로 실험성이 돋보인다. 붓은 다빈치 프티 그리 푸르(Da Vinci Petit Gris Pur) #418 시리즈를 사용하는데, 아주 부드럽고 자유자재로 그릴 수 있어 즐겨 쓰는 수채화 붓이다. 잉크 드로잉의 경우, 어떤 종류의 종이를 쓰는지, 물이나 잉크 토너와 잉크의 비율을 어느 정도로 희석하는지에 따라 발색이 천차만별이라 수십 종류의 종이와 잉크를 테스트해보고 발색 테스트지의 목록을 만들어 참고 자료로 활용한다.

이 도구들과 함께 많은 시간을 보내는 작업실 풍경을 묘사한다면?

작업실 책상 벽면 둘레에 선반을 만들어 잉크들이 한눈에 보이도록 진열해두었다. 이런 환경은 물감을 짜 놓은 팔레트처럼, 이 이미지에는 어떤 잉크가 어울릴까, 이 잉크와 저 잉크를 섞으면 어떨까 생각하기에 좋다.

회화적 프로세스에서 이 도구들이 어떤 역할을 하는가?

종이 위에 와인을 붓으로 바르고 그 위에 잉크를 묻힌 펜촉으로 그린다. 와인과 특정 잉크가 만났을 때 만들어지는 번짐과 효과가 밑그림이 된다. 이 밑그림이 마르기 전에 여러 색의 잉크와 수채화 물감, 수성 파우더로 채색한다. 잉크 드로잉은 종이의 표면, 잉크의 번짐 정도, 그리는 행위 사이의 리듬과 타이밍이 중요하다. 와인과 잉크의 흔적이 종이 위에 완전히 고착되기 전에 이미지를 끌어내야 해서 긴장감이 있으면서도 한편으로는 나의 꼼꼼한 기질을 약간 무너뜨리고 내려놓게 만든다. 긴장과 이완이 공존하며 생기는 이미지의 힘이 잉크 드로잉을 계속하게 만드는 동력이다.

가장 좋아하는 도구의 시각적 형태나 촉각적 질감이 있다면?

살면서 맛보고 가까이 접하는 모든 물질이 작업의 재료가 되고, 각 물질의 물성이 가진 고유한 감각은 작업에 실마리를 준다. 영화 <세라핀>(2008)에서 세라핀이 강가에서 흙을 채취하거나 고기 핏물, 교회의 촛농을 모아 작업하는 장면을 인상깊게 봤는데, 그 영향인지 한때 기존의 회화 재료가 아닌 커피, 코코아, 양초와 같이 일상에서 흔히 사용하는 물질을 작업의 재료로 실험해본 적이 있다. 잉크와 와인도 그 실험의 일부였다. 종이 위로 펜촉이 지나갈 때는 마치 종이의 피부를 긁어내는 듯한 느낌이, 붓을 쓸 때는 동물의 꼬리로 종이 표면을 살살 간지럽히는 느낌이 든다. 잉크와 와인으로 그림을 그리면 와인의 알싸하고 달콤한 향이 잉크와 뒤섞여 특유의 고소하면서도 눅눅한 향으로 변해 종이에 스며든다. 작업할 때 매 순간 의식하지 않더라도, 재료가 일으키는 감각들이 작업 과정에 녹아든다고 생각한다.

앙리 마티스 같은 경우는 말년에 건강 때문에 유화 기법 대신 파피에 콜레 작업에 몰두했는데, 그처럼 전혀 다른 도구를 사용하는 것도 상상해본 적이 있나?

나 역시 작업 스타일, 건강, 혹은 작업 공간 때문에 작업 방식을 여러 차례 바꿨다. 학부 때 회화 전공이었지만 프레스와 판의 상호작용이 흥미로워 판화와 회화의 매력을 함께 갖고 있는 모노타입(Monotype)을 오래 해왔다. 고된 판화 작업으로 손목에 무리가 오는 바람에 잉크 드로잉을 하기도 하고, 제대로 된 작업실이 없을 때는 도자로 작업하기도 했다. 당시에는 물리적 제약으로 어쩔 수 없이 바꾼 작업 방식이 돌이켜보면 작업 영역과 가능성을 확장해준 기회가 되었다. 덕분에 낯선 방식에 도전하는 데 거리낌이 없고, 한 매체의 특성을 다른 매체의 특성과 접목해 시너지를 내는 데 적극적인 편이다. 코로나 이후로 거의 이동을 하지 못하고 있지만 SNS로 여러 지역을 돌아다니며 자연에서 광물과 모래, 흙을 채취해 안료를 만드는 전문가들의 피드를 보며 그 여행에 동참하는 상상을 하거나 거대한 태피스트리 작업을 할 수 있는 스튜디오를 꿈꾸고는 한다.

당신에게 그린다는 것은 어떤 의미인가?

여러 감각을 물질로 환기시켜 영원한 순간 속에 붙잡아두려는 행위.

정윤경 작가는 코로나로 봉쇄령이 내려진 런던에서 핑거 스트로크와 콜라주를 통해 지난 20여 년의 작업 세계와는 다소 상반되는 색채, 율동감, 레이어가 풍성한 화면을 완성하게 되었다.

당신의 도구들에 대해 소개해달라.

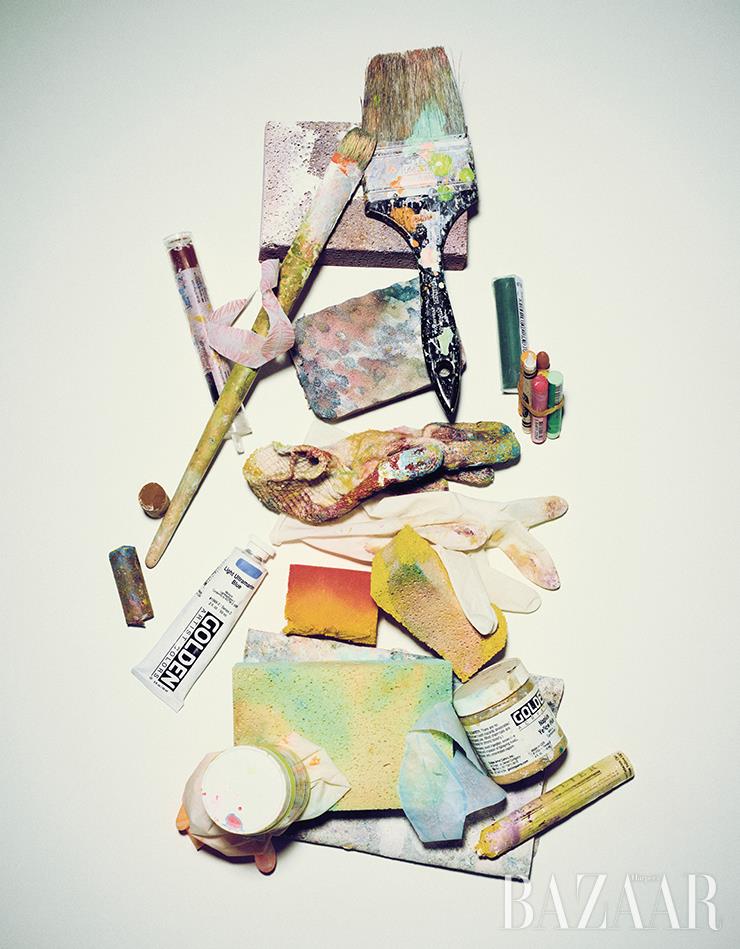

아크릴과 오일 스틱으로 컬러를 발현하고 오일 파스텔, 목탄, 콘테, 색연필 등으로 콜라주 작업을 한다. 그 밖에 다양한 종류의 붓, 트레이싱페이퍼, 일반적인 종이, 스펀지 등을 활용하기도 하고 요 몇 년간 손도 많이 쓰게 됐다. 코로나로 런던에 봉쇄령이 내려졌을 때 버스를 타고 30여 분 가야 하는 곳에 작업실이 있었는데 갈 수가 없으니 한창 작업하다가 중단된 작품들을 휴대폰으로 찍어두고 바라보곤 했다. 그때 자연스럽게 휴대폰의 다양한 드로잉 기능을 이용해 그 위에 손가락으로 그림을 그리기 시작했고 추후 그걸 그대로 캔버스에 옮겼다. 예전에는 모노톤의 기하학적인 모티프로 모종의 건축적 형태를 그리며 화면을 채웠다면, 2~3년 전 우연하게 시작한 <Finger Spell> 시리즈를 통해 더 대담하게 컬러와 형태를 실험하고 있다.

이 도구들과 함께 많은 시간을 보내는 작업실 풍경을 묘사한다면?

곳곳이 해진 스펀지 더미로 가득해 누가 보면 놀랄 수도 있겠다. 장갑을 끼고 스펀지로 물감을 바르곤 하는데 이때 팔레트 대용의 커다란 아크릴 판에 스펀지를 비비고 짜내며 컬러와 농담을 여러 차례 확인하는 과정을 거쳐야 한다. 그런 흔적들이 널려 있다 보니 어지러운 컬러의 대잔치가 펼쳐진다.

회화적 프로세스에서 이 도구들이 어떤 역할을 하는가?

모든 도구들이 어떤 방식으로든 표현의 한계를 넓혀주는데, 특히 붓을 쓰다 스펀지와 오일 스틱을 즐겨 사용하게 되면서 손끝의 힘을 좀 더 직접적으로 전달할 수 있어 매우 만족한다. <Finger Spell> 시리즈가 휴대폰 화면에서 자유롭게 손가락으로 선을 긋는 것에서 시작됐듯이 그런 촉각적인 느낌이 나에겐 매우 중요하다. 작업의 시작점에서 캔버스 위에 물감들을 부어 우연의 색감과 형태를 잡아나가는 과정을 즐기는데, 이때 손으로 비비기도 하고 스펀지에 물감과 물을 잔뜩 묻혀 짜내기도 한다. 이렇게 몸을 이용한 실질적인 ‘프랙티스’를 통해 결과물을 만들어내다 보니 내 몸의 연장으로서 직접적인 느낌을 전해주는 도구들이 큰 역할을 맡고 있는 셈이다.

가장 좋아하는 도구의 시각적 형태나 촉각적 질감이 있다면?

단연코 스펀지! 물을 머금은 정도나 손에 힘을 주는 정도에 따라 정말 다채로운 느낌을 낼 수 있어 무척 사랑하는 도구다. 밑작업을 하지 않은 생 천(캔버스)에 스펀지를 문지를 때 물질과 물질이 융화되는 듯한 느낌이 생생한 전율로 다가온다.

앙리 마티스 같은 경우는 말년에 건강 때문에 유화 기법 대신 파피에 콜레 작업에 몰두했는데, 그처럼 전혀 다른 도구를 사용하는 것도 상상해본 적이 있나?

물론이다. 지난 20여 년 동안의 작업 과정에서 끊임없이 새로운 도구를 발견하고 적응해왔다. 주변 환경의 변화나 우연적인 요소로 인해 자연스레 생기는 변화에 유연하게 대처하는 것도 작가의 일인 것 같다.

당신에게 그린다는 것은 어떤 의미인가?

영어에서 주로 작업의 여정을 설명할 때 많이 쓰는 ‘explore’라는 동사가 있다. 나에게 그린다는 것은 작품에 나를 표현하고 담아내는 것이라기보다는 오히려 작업하는 과정 자체에서 탐험을 해나가면서 완성 후 표현되어진 것에서 나의 심리나 상황을 추론하는 신비로운 과정이기도 하다.

안동선은 컨트리뷰팅 에디터이다. 오일 페인팅의 두껍게 쌓이는 불투명함, 수채화 물감을 머금은 붓이 종이 위를 스무드하게 스치면서 남기는 투명한 물기 등 회화 도구의 촉각적인 물성을 경험한 후로는 그림 보는 일이 공감각적인 매혹에 다름 아니다.

Credit

- 글/ 안동선

- 사진/ 김재훈

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS, #NCT, #올데이 프로젝트, #에스파

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식