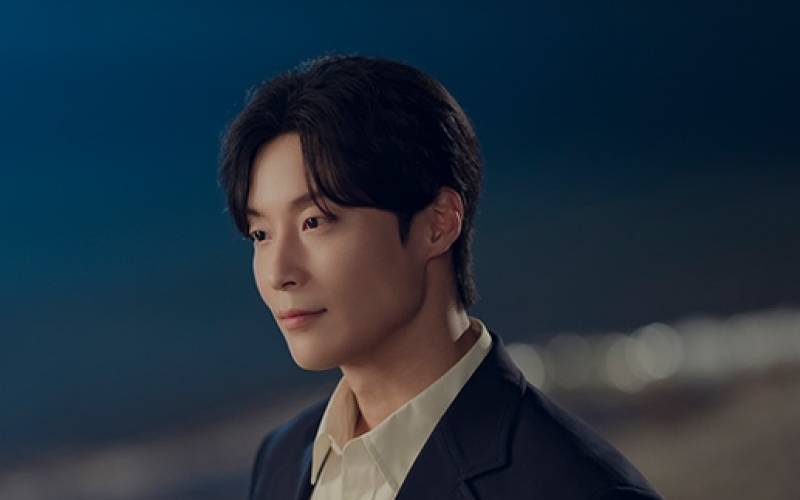

Jason Martin, 2022, Courtesy Thaddaeus Ropac gallery | London•Paris•Salzburg•Seoul. Photo: Mustafa Hulusi

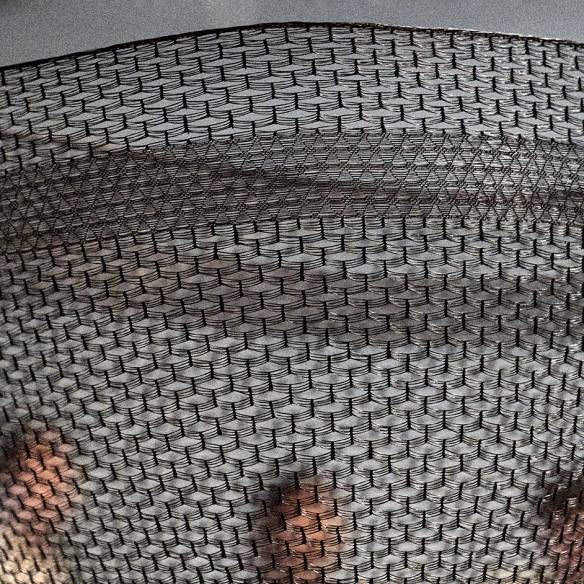

그의 작업은 많은 부분 두 가지 측면을 담는다. 1990년대 골드스미스 대학 재학 중에 스스로 창조한 작업 방식을 수십 년이 지난 지금도 다양한 형태로 응용한다. 캔버스 대신 금속 또는 플렉시 유리에 직접 만든 도구로 유화물감이나 아크릴 젤을 바르고 또 바른다. 수없이 붓을 움직이는 사이, 퇴적층처럼 물감이 쌓이고 나이테처럼 궤적이 남는다. 마치 살아 있는 생물처럼 캔버스와 물감은 몸을 부풀리고 생동감을 부여받는다. 수많은 색과 도구, 소재로 변주된 그의 작품은 회화의 조각적 가능성을 내포하고 있다. 종종 본인을 ‘추상주의자로 분장한 풍경화가’라고 소개하는 점 역시. 단색으로 이루어진 불분명한 형태는 일렁이는 파도 같기도 하늘거리는 꽃 무리 같기도 하다.(본인의 작품을 보며 상상의 공간을 찾으라고 말한다.) 영국의 복잡한 도시와 포르투갈 시골을 오가는 삶의 태도에서도 찾아볼 수 있다.

Jason Martin, <Untitled (Caribbean blue / Viridian)>, 2021, Oil on aluminium, 120x120x10cm. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery | London•Paris•Salzburg•Seoul. Photo: Dave Morgan

내가 사는 지역에는 코르크, 올리브, 유칼립투스, 소나무가 풍부하다. 요즘은 오렌지와 레몬이 곳곳에서 익어 가고 있다. 내 정원은 전형적인 지중해식 정원이다.

고향을 떠나 대부분의 시간을 포르투갈 작업실에서 보낸다.

나의 출근길은 우선, 동물들에게 밥 주는 것에서부터 시작한다. 그리고 나서 스튜디오로 향한다. 보통 여덟시 반에서 아홉시 사이에 도착한다. 만약 피그먼트 작품을 제작하는 중이라면 어시스턴트인 자누시(Janusch), 라파엘(Rafael)과 함께 일을 하겠고. 멜리데스 근처의 오래된 나이트클럽을 개조한 작업실일 것이다. 유화 작업을 할 때는 해안가를 따라 더 들어가면 있는 콤포르타의 오두막에서 일한다. 보통 오전 중에 작업을 시작하고, 작업의 강도에 따라 중간에 몇 시간의 휴식을 취한다. 그리고 다음 날 좀 더 세밀한 작업을 하는 식으로 반복한다. 두 개의 작품을 동시에 작업할 때도 있다.

급기야 포도밭을 조성해 와인을 생산한다. 작업을 하면서 포도를 수확하고 와인을 만드는 일들은 어떠한가? 사업적인 측면이 아닌 삶의 흐름에 흥미가 간다.

포도밭 운영은 나에게 끊임없는 도전이다. 만약 언젠가 실수가 있었다면 다 나로부터 비롯된 실수일 것이다. 현재는 세 종류의 와인을 생산하고 있다. 유리 주물병에 레드 와인을 담아 매그넘으로 제작했고, 와인 라벨은 따로 없다. 올해는 1만2천kg 정도의 양을 생산하길 바라고 있다. 내년에는 ‘해골(Caveira)’이라는 와인을 만들 것이다. 똑같은 이름을 가진 포도밭에서 이름을 따왔다.

Jason Martin, <Untitled (Mixed white / Caribbean blue)>, 2021, Oil on aluminium, 178x178x11cm. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery | London•Paris•Salzburg•Seoul. Photo: Dave Morgan

자신을 ‘추상주의자로 분장한 풍경화가’라고 말한다. 영국의 채널 제도에서 자란 영향일까? 스스로 수식어를 붙이게 된 배경이 궁금하다.

어린 시절 내 눈앞에 펼쳐진, 그리고 바라본 수평선은 언제나 바다와 하늘이 맞닿아 있었다. 날씨가 참 변덕스러워 빛과 옅은 그림자 안개가 수시로 나타났다 사라지곤 했다. 나는 추상화가이지만 가장 흥미로운 추상화에는 항상 구상화의 요소가 발견된다고 생각한다.

알루미늄 캔버스와 특수한 붓 그리고 빗처럼 빗어내리기 위한 적절한 도구들. 결과물을 완성하는 데 효과와 필연적인 쓰임이 있을 것이다.

나의 도구들은 붓을 초월한 무언가(meta brush)다. 그렇다고 영 다르진 않다. 항상 익숙한 소재를 새로운 방식으로 사용하고자 했다. 오래된 것들이 새롭게 보일 수 있도록. 붓과 오일의 범주에서 크게 벗어나지 않는다. 하지만 내 몸의 연장선에서 이 도구들은 빛을 반사하고 굴절시키는 표면에 생동감을 선사하며 신비로운 결과물을 만들어내는 것만은 분명하다.

시리즈마다 뚜렷한 색의 기조가 있다. 파도나 계곡, 산등성이처럼 자연의 모티프가 색과 이어지는 것처럼 보일 때도 있고. 컬러 팔레트에서 대표적인 색을 추출할 때 어떤 지점에서 결정나는가?

이브 클랭처럼 대표적인 색채를 갖는 작가들도 있다. 실제로 그와 함께 언급될 때가 있는데.

울트라마린 블루는 다양한 톤을 내재하고 있다. 이브 클랭은 아주 영리하게 자신만의 전매특허 파란색을 만들어냈지만, 실은 이런 종류의 가장 순수한 안료는 굉장히 쉽게 접할 수 있는 것 중 하나다. 나는 이런 순수한 안료를 기화시키고 층층이 쌓아 매체가 혼합된 형태의 작품으로 만드는 데 집중한다.

당신에게 색은 어떤 의미이며 이번 전시의 색은 어떤 세계를 보여주는가?

색은 나에게 공간이다. 이번 전시에서 선보이는 색은 모두 투명한 기름에 다양한 흰 색조를 섞어 제작했다. 하늘과 물, 공기를 연상시키고 천상의 분위기를 자아낸다.

Jason Martin, <Untitled (Mixed white / Ultramarine violet pale)>, 2021, Oil on aluminium, 100x75x8cm. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery | London •Paris•Salzburg•Seoul. Photo: Dave Morgan

우리는 공간을 풍경의 연장선으로 보는가, 아니면 투시도적 공간과는 별개로 행동의 장으로 이해하는가? 나는 둘 중 그 어느 것도 부정할 수 없다고 생각한다. 단일적인 특성이라기보다 두 가지 측면 모두 동시에 고려될 수 있다고 여긴다. - 제이슨 마틴, 2022

흑연이나 구리, 니켈 등 새로운 재료들을 적용하기도 한다. 방금 늘어놓은 재료만 봐도 질감과 느낌이 서로 다르다. 공통점이라면 말그대로 광물이라는 것밖에.

니켈, 구리, 청동 등의 재료로 만든 주조 작품은 회화와 조각 사이의 경계를 보다 깊게 탐구하는 작업이다. 이 작품들은 회화와 조각, 동적임과 정적임, 그리고 추상과 구상 사이를 유영한다. 나는 변형 가능한 재료로 작업하는 것을 선호한다. 어떠한 작품이 상징이 되어 홀로 서게 되는 순간이 있다. 매체들의 본성이 누락되지 않는 선에서 교류하려고 하며, 내면의 날것 그대로의 형태를 여과 없이 경험하도록 하려 한다.

반복적이고 제한적으로 붓을 움직이는 동안 캔버스 위로는 층이 쌓여가지만 머릿속은 점점 비워질 것 같다. 작품이 그렇게 말하고 있는 듯하다.

작업 과정은 마치 대화와도 같은데 그 안에서 마음(mind)을 비우는 것이 가장 중요한 부분을 차지한다. 페인팅은 나에게 있어 일종의 명상이다. 내가 생각하는 최상의 결과물은 보는 이에게 잠시 멈추고 사색하고 반추하기를 제안하는 것들이다.

Jason Martin, <Untitled (Titanium white / Fluorescent orange)>, 2021, Oil on aluminium, 178x178x11cm. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery | London •Paris•Salzburg•Seoul. Photo: Dave Morgan

표면의 질감, 캔버스 옆면까지 뒤덮은 물감 층은 원칙과 우연성이 뒤섞여 만들어낸 산물이다. 우리는 무언가를 할 때 우연을 두려워하기도 우연이 주는 기쁨을 누리기도 한다.

나는 확실히 우연을 받아들이는 편이다. 우연과 의도는 언제나 공존한다. 정해진 규칙과 조건을 가지고 면밀히 작업하지만, 내가 다루는 매체들의 임시적이고 예측불가능한 특성이 통제할 수 없는 일을 발생시키기 마련이고, 이것은 예기치 못했던 새롭고 풍부한 가능성을 만들어낸다.

많은 것들이 생략되어 전혀 다른 세계가 펼쳐질 때가 있다. ‘상상 속의 공간’을 보라고 말하는 것이 의미를 조금은 알 것 같다.

단순히 쳐다보는 것과 들여다보는 것은 상이한 인식 체계의 상태다. ‘보는 것’ 그리고 무언가를 ‘관찰하는 것’은 수동적이고 정적인 시선과 대립된다. 시선은 주체의 생각과 기억에 연상되어 영향을 미치는 것으로, 자기 중점적이고 자기 성찰적 행위에서 비롯된다. 내가 보라고 말하는 의미는 거기에 있다.

한국에서의 첫 개인전이다. 지금까지 전시를 떠올려보면 존재감이 확실한 배치와 동선이 기억에 남는다. 이번 전시 «수렴(Convergence)»은 어떤 시선으로 따라가보면 좋을까?

이번 신작들은 하나의 지점으로 수렴되는 반복적인 붓놀림으로 완성되었다. 내면을 향하는 반복적인 붓놀림은 시간과 공간의 합일이나 경계의 조우를 뜻한다. 관람객은 각각 다른 경계와 저마다의 접점을 가지고 있는 작품들과 더 깊은 교류를 경험하게 될 것이다. 들여다봄으로써 작품들 간의 유사점보다는 상이한 특이점들에 더욱 몰입하고, 이로 하여금 총체적 경험을 할 수 있길 바란다.

약 25년 전 일본에서 레지던시 활동을 할 때 보자기에 관심을 가지게 되었다. 일본의 차(茶) 거장이 내게 보자기로 포장된 기모노를 맡기고, 아직까지 찾아가지 않았다. 내 능력으로는 곱게 지어진 매듭을 다시 구현할 수 없다는 것을 알기에 한 번도 열어보지 않았다. 이번 전시에서 선보이는 정사각형의 알루미늄 지지대와 흰 색조는 보자기를 연상시킨다.

Jason Martin, <Untitled (Titanium white / Fluorescent orange)>, 2021, Oil on aluminium, 178x178x11cm. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery | London •Paris•Salzburg•Seoul. Photo: Dave Morgan

세계의 관객과 만나고 예술적 공통점을 찾는 것이 당신에게는 어떤 경험이며 동력은 무엇인가?

나는 항상 계급, 나이 그리고 인종에 구애받지 않고 보편적으로 연관성 있는 작품을 만들고자 해왔다. 어떠한 정치적 입장도 내포하지 않는다. 내 작품에 이런 반-정치적 기조가 있고, 그 자체가 정치적 선택으로 해석될 수도 있겠지만. 특히 사회적 견해를 논하는 프로파간다에는 관심이 없다. 더 많고 다양한 관람객에게 닿는 것이 장기적으로 더 의미 있는 일이라고 생각한다. 이를 위해 문화 그리고 종교적 관련성을 넘어서야 한다. 오늘날을 사는 사람들을 위해, 그리고 아직 태어나지 않은 미래 세대를 위해 열심히 작업할 뿐이다.

※ 제이슨 마틴의 «수렴(Convergence)»전은 타데우스 로팍 서울에서 4월 16일까지 열린다.

※박의령은 <바자>의 피처 디렉터이다. 인터뷰를 통해 많은 것을 배운다. 흥미로운 추상화의 요건에 구상의 요소가 포함된다는 제이슨 마틴의 말을 오래도록 기억할 것이다.