ART

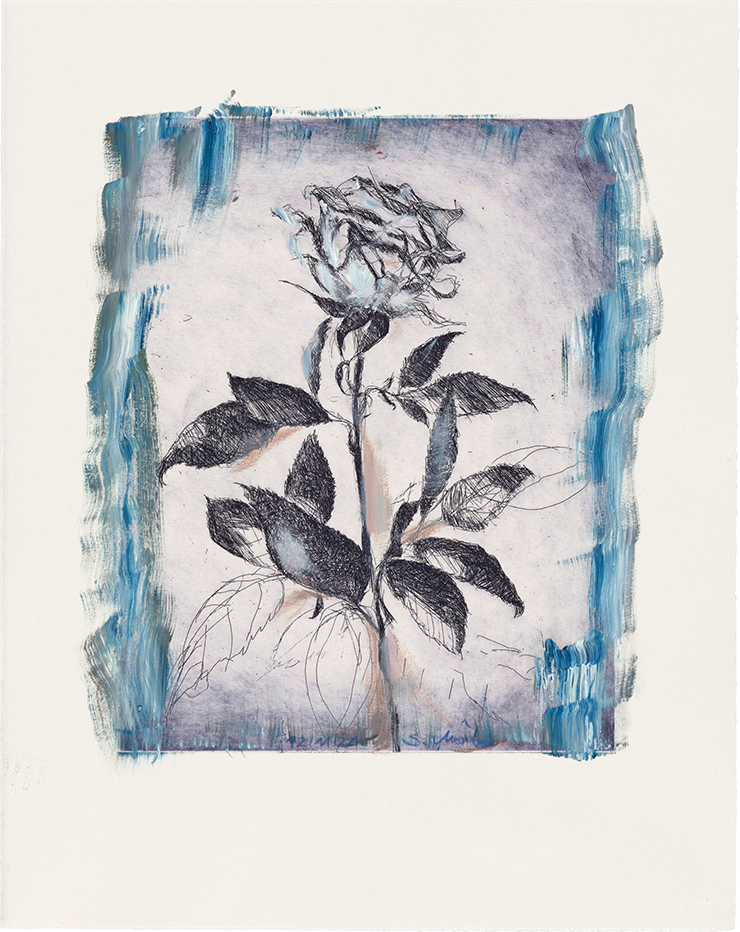

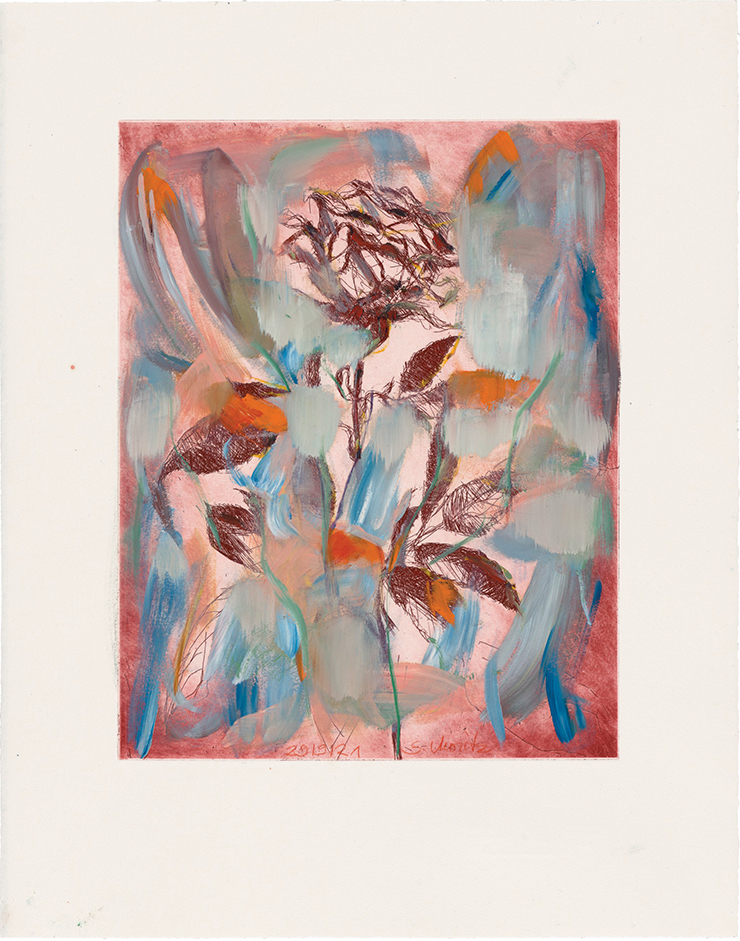

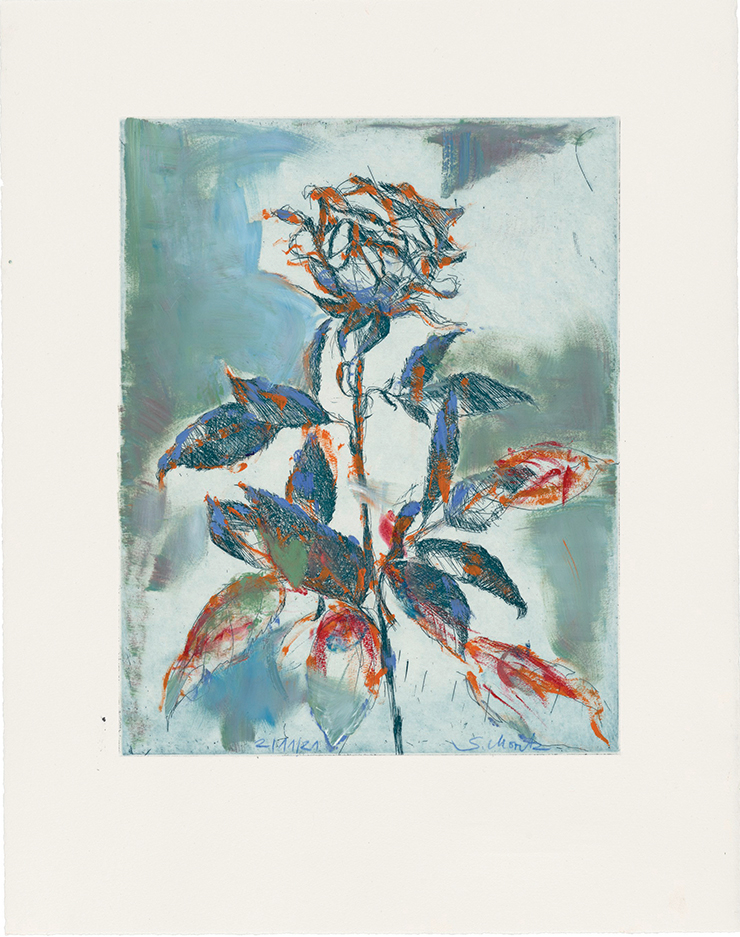

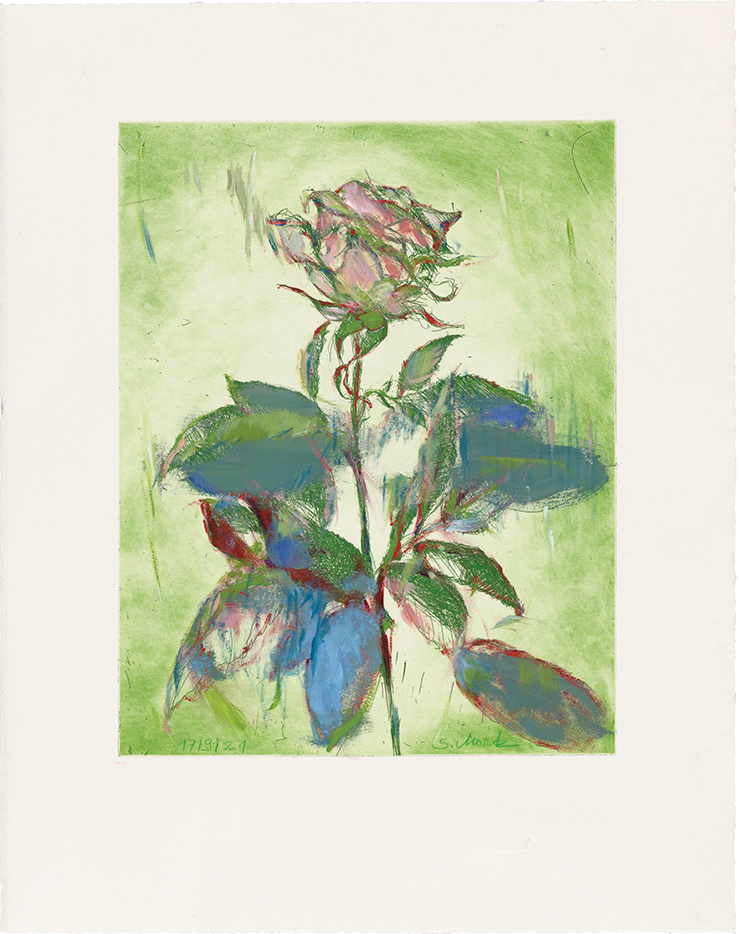

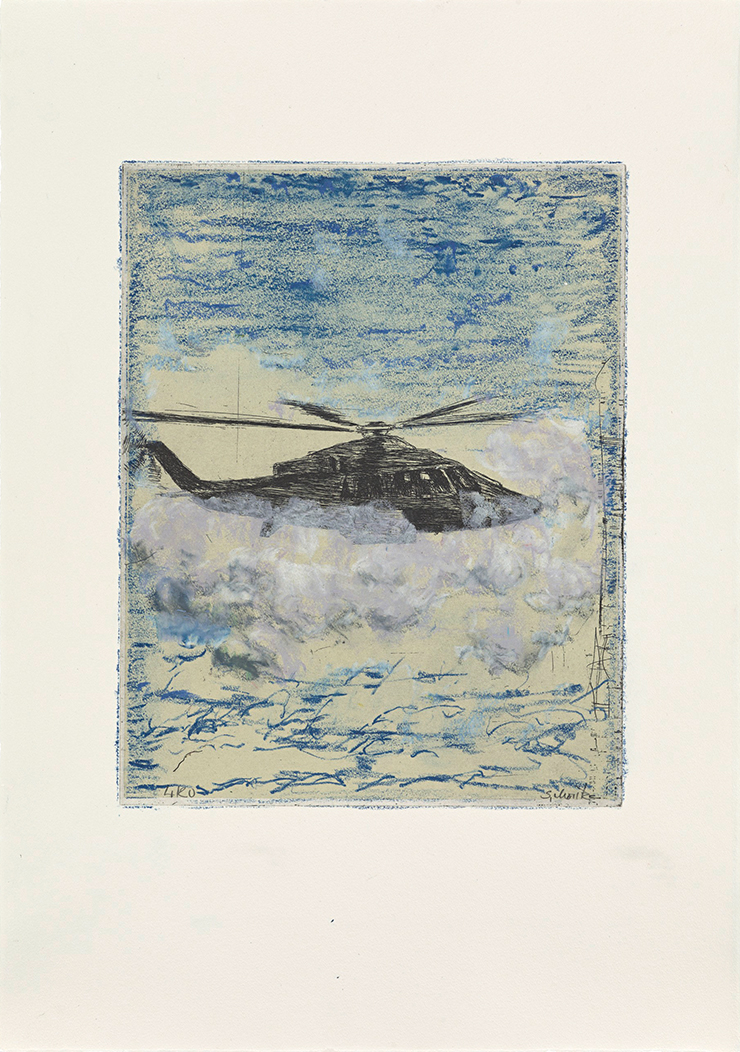

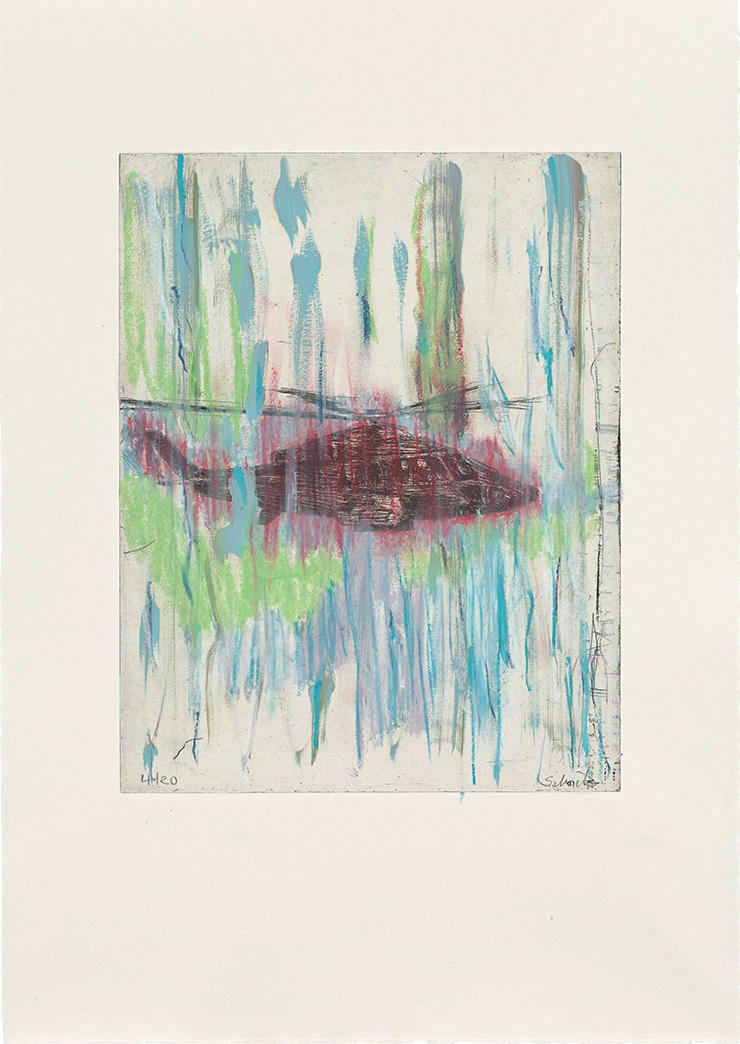

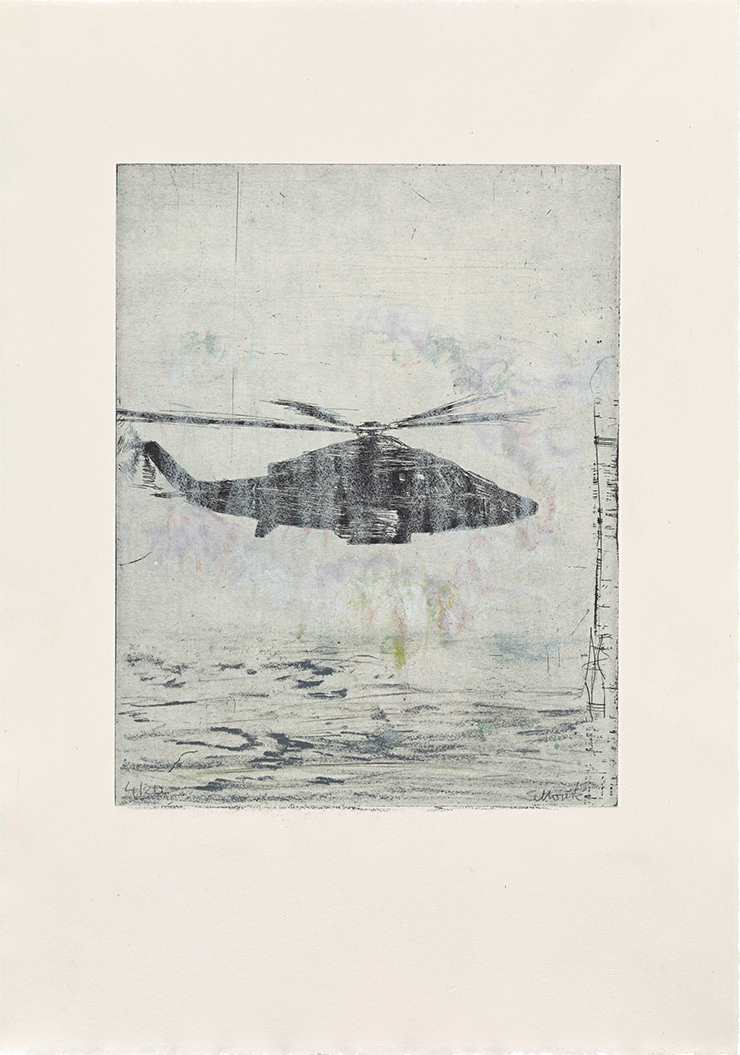

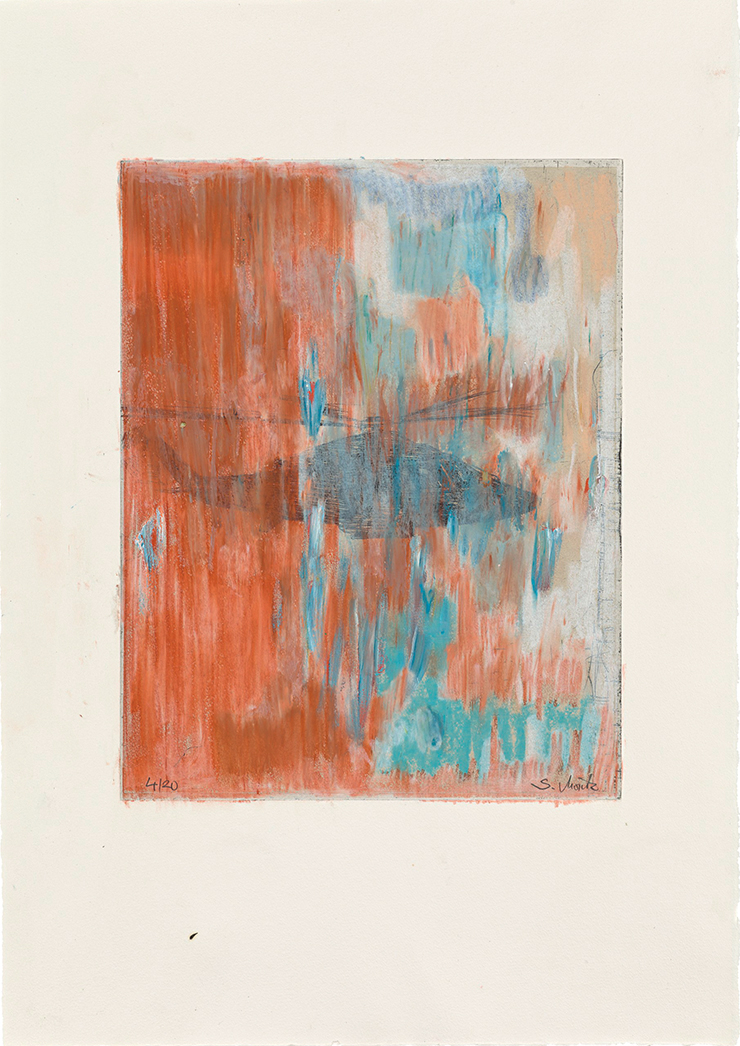

사빈 모리츠, 기억하는 예술가

기억할 것, 그릴 것. 사빈 모리츠의 작업은 망각에 대한 저항이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

모리츠는 1991년 쿤스트 아카데미 뒤셀도르프에서 수학하던 시절 게르하르트 리히터의 마지막 제자였으며 이후 두 사람은 인생의 동반자가 된다. 그는 이 시기부터 어린 시절의 기억과 현재의 경험을 드로잉으로 쏟아내며 비로소 과거를 받아들이고 수용하기 시작했다. 2009년 그의 작업실에 들렀다가 우연히 드로잉 작업을 발견한 서펜타인 갤러리의 큐레이터 한스 울리히 오브리스트는 그의 작업을 이렇게 표현했다. “시각화된 기억, 과거의 덧없는 충동이 예술에 구체화되었다”.

<Andromeda>, 2021, Oil on canvas, 200x200cm.

끊임없이 축적하고 수정하는 그의 작업 방식은 2015년부터 시작한 추상 작업에서 극대화된다. 임파스토 기법으로 축적한 물성과 붓질 과정에서 형성된 복합적 구성을 통해 드러나는 역동적인 작업 과정이 관객에게 읊조린다. 기억할 것, 그릴 것. 모리츠의 작업은 우리의 시간 의식을 각성하는 끈질긴 시도이자 망각에 대한 저항이다.

<Winter>, 2021, Oil on canvas, 180x150cm.

지난해 런던 필라 코리아스(Pilar Corrias) 갤러리에서 가진 전시는 현재 세계가 처한 위기에 대한 당신의 직접적인 반응이었습니다. 물론 작품 자체는 모호함으로 가득 차 있었지요. 이번 서울 전시와 어떤 연속성을 갖습니까?

오늘날의 위기는 우리에게 지나친 경각심과 과도한 긴장감을 심어주었습니다. 나의 새로운 작품들은 이러한 상황을 받아들이면서 동시에 반박하려는 시도입니다. 일종의 시위(protest)라고 할 수 있겠네요. 주어진 짧은 시간 안에 이것을 그림으로 담아내려고 노력했습니다. ‘무엇이 맞을까?’에 대해 끊임없이 생각하면서 말입니다.

Summer, 2021, Oil on canvas, 180x150cm

자연 특히 꽃은 당신에게 오랫동안 위안의 원천이었습니다. 다시 장미로 돌아온 이유가 있습니까?

당신이 말한 그런 이유로 나는 페인팅 그리고 꽃을 그리는 일을 절대 멈추지 않습니다. 그것들은 내가 언제든 의지할 수 있는 표현 수단입니다. 게다가 장미는 모든 꽃들 중에서 가장 다채로운 모습을 가지고 있지요.

불확정적인 공간에 놓인 장미 한 송이가 마치 불안, 고통, 의심의 감정을 품고 있는 정물 이상의 존재로 보입니다. 당신은 과거에 “(작품 속) 구조물은 용기와 감정을 담는 생각의 용기”라고 말한 바 있습니다. 그렇다면 장미는 무엇을 담는 용기라고 할 수 있을까요?

우리 모두, 자신에게 중요한 것이 무엇인지 스스로 결정할 수 있다는 것. 그런 믿음을 담은 용기라고 할 수 있겠네요.

이번 전시에서 선보이는 가장 큰 작품은 가로 세로 2m 크기의 <Andromeda>입니다. 마크 로스코가 “친밀하고 인간적이기 위해” 큰 그림을 그렸다고 선언한 것을 상기한다면 이 작품이 당신에게 어떤 의미일지 궁금합니다.

사람들은 항상 거대한 작품이 더 대단한 의미를 내포할 거라고 생각하지만 그렇지 않습니다. 작품마다 도전적인 목표가 있고 그 자체로 중요합니다. 각자가 요구하는 특정한 형태가 있을 뿐입니다.

이번 전시, 그리고 이 인터뷰 역시 비대면으로 이루어졌습니다. 팬데믹 위기가 당신의 작업에 어떤 영향을 끼쳤습니까?

무력감과 절박감이라는 감정이 어떤 식으로는 작품 속으로 파고들었다고 직감합니다. 보다 직접적으로는 내가 서울에서 열리는 전시회에 갈 수 없다는 사실에 매우 유감을 느낀다는 점입니다

프란츠 카프카의 단편소설 <법 앞에서(Before the Law)>*의 ‘문’을 ‘예술’과 ‘게르하르트 리히터’에 비유한 적 있습니다. 물론 당신은 그 문을 통과한 예술가입니다.

그 문을 통과했는지 여전히 확신할 수는 없습니다. 하지만 카프카의 우화에서 남자는 더 이상 움직이지 않았습니다. 어느 날, 나는 리히터에게 질문하기를 그만두었습니다.** 그리고 더이상 기다리지 않기로 했습니다. 멈추지 않고 작업을 했죠. 갑작스러운 깨달음 같은 건 아니었습니다. 그 앞에 아주 오랜 고통의 시간이 있었죠. 그저 작업을 계속했습니다.

당신은 유화 물감을 층층이 쌓고, 추가하고, 고치고, 그리고 나서 더 추가하는 방식으로 작업합니다. 이를 통해 당신이 추구하는 예술적 완성은 무엇입니까?

작업하는 과정에서 끊임없이 변합니다만 궁극적으로 그 그림이 나의 내면에 최대한 가까이 다가가야만 합니다. 조금 더 자세히 말하자면, 그 그림이 내 안의 공명을 불러일으켜야 합니다.

유년 시절 동독에서 떠나온 경험이 당신이 그림을 시작한 계기가 되었습니다. 구체적으로는 ‘남겨두고 온 세상을 그리기 위해서’였다고 생각합니다. 수십 년이 지난 지금에서는 그때의 기억이 당신 안에서 어떤 형태로 체화되었다고 생각합니까?

유년 시절의 경험은 내가 그림을 그리는 유일한 이유였습니다. 그때의 기억은 여전히 나의 꿈과 생각의 일부입니다. 작업의 결과물이란 건 매우 중요합니다만 이를 차치하고도 종종 내가 무엇인가를 이루었다고 느끼는 이유도 같습니다.

당신은 혼돈의 시대를 딛고 예술가가 되었습니다. 또 다른 혼돈의 시대를 살아가는 젊은 예술가들에게 전하고 싶은 메시지가 있습니까?

끊임없이 찾고 생각하고 이해하려고 노력하라는 것입니다. 무엇보다, 작업을 하라고 말하고 싶군요.

당신의 추상회화에서 소용돌이치는 에너지는 예술가로서 당신과 닮았습니다. 당신은 지난 30여 년 동안 끊임없이 세상을 보고 이해하려고 애써오며 그것을 예술로 승화시켰으니까요. 이 에너지의 원천이 어디에서 나온다고 생각합니까?

내면의 추진력이랄까요. 말로 표현하기 힘들군요.

당신은 과거 “사회화된 비관론자”라고 자신을 설명하며 “아름다움은 추함에서 나온다”고 말한 적 있습니다. 어떤 의미입니까?

정확히 어떤 맥락에서 그런 말을 했는지 기억이 나진 않지만 아마도 내가 자라온 환경을 언급하면서 나온 이야기일 겁니다. 나는 과거에 나 자신이 낙관주의자라고 착각했습니다. 그 점에 대한 암시였을 수도 있겠네요.

그럼에도 불구하고 예술이 세상을, 그리고 한 인간을 구원할 수 있다고 믿나요? 당신이 그랬던 것처럼요.

물론 나는 예술이 세상과 사람들을 구할 수 있다고 믿습니다. 하지만 나는 여전히 그것이 ‘진짜’라고는 생각하지 않아요.

** 사빈 모리츠는 게르하르트 리히터에게 자신이 ‘그 문’을 통과했는지 물었다.

※ 사빈 모리츠의 «Raging Moon»전은 3월 11일부터 4월 24일까지 갤러리현대에서 열린다.

※손안나는 <바자>의 피처 에디터다. 평면 회화란 이미지와 사유를 연결하는 2차원 너머의 또 다른 세계임을 믿는다.

Credit

- 글/ 손안나

- 사진/ 갤러리현대

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

2025 겨울 패션 트렌드

#겨울, #윈터, #코트, #자켓, #목도리, #퍼, #스타일링, #홀리데이

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식