ART

휠체어를 탄 사람을 위한 동화는 없다?

“몰랐다”는 말이 변명이 되어선 안 되기에. 모두가 읽어야 할 세 권의 책.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

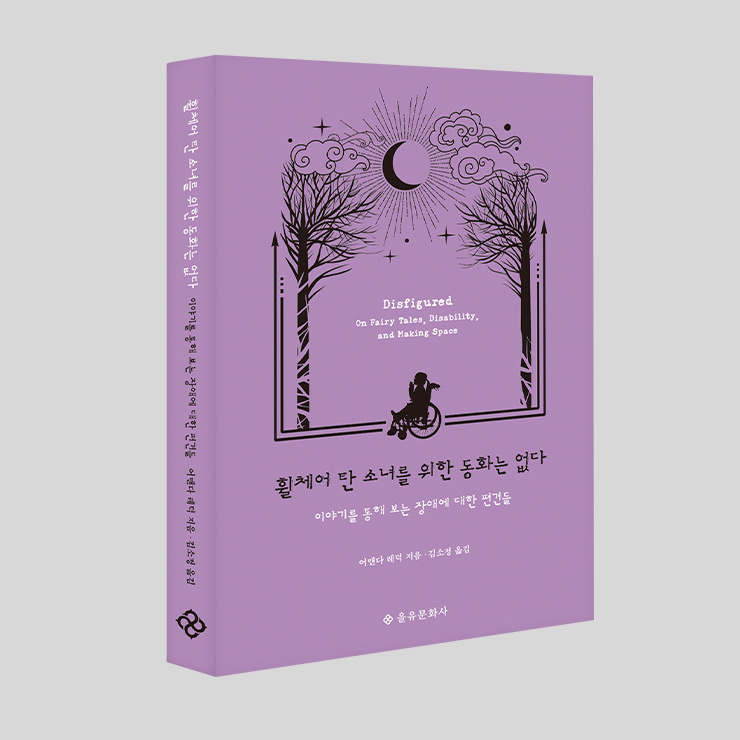

‘당사자’ 입장에서 말하기는, 경청하는 이들의 각성과 이해가 세상을 바꾸는 변화를 불러올 때 특별한 힘을 갖는다. <휠체어 탄 소녀를 위한 동화는 없다>는 가벼운 뇌성마비와 강직성편마비를 가진 어맨다 레덕이 동화를 포함해 널리 알려진 이야기 속 장애에 대한 편견을 짚는다. 동화 다시 읽기가 페미니즘 관점에서 활발히 재해석되는 오늘날, 이 책은 <개구리 왕자>부터 <미녀와 야수> <신데렐라>까지 ‘누구나 알 법한’ 이야기가 어떻게 장애를 도덕적 결함과 관련지어 묘사하는지 들려준다. <배트맨> 시리즈의 조커, <라이온 킹>의 스카, <해리 포터> 시리즈의 볼드모트가 변형된 얼굴을 한 모습으로 그려진다는 점도 생각해볼 만하다. 장애가 없는 어린이와 성인이 이런 이야기들을 ‘은유적으로’ 받아들이는 동안, 장애를 받아들이고 적응해야 하는 이들은 이야기로부터 소외된다는 지적이다.

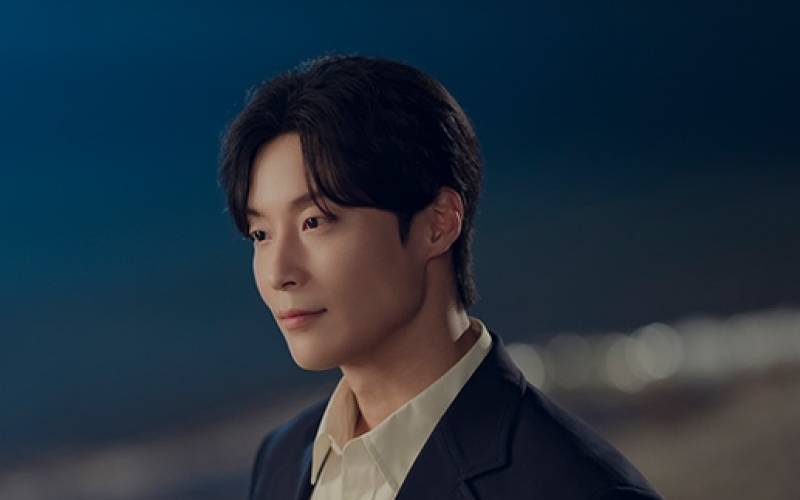

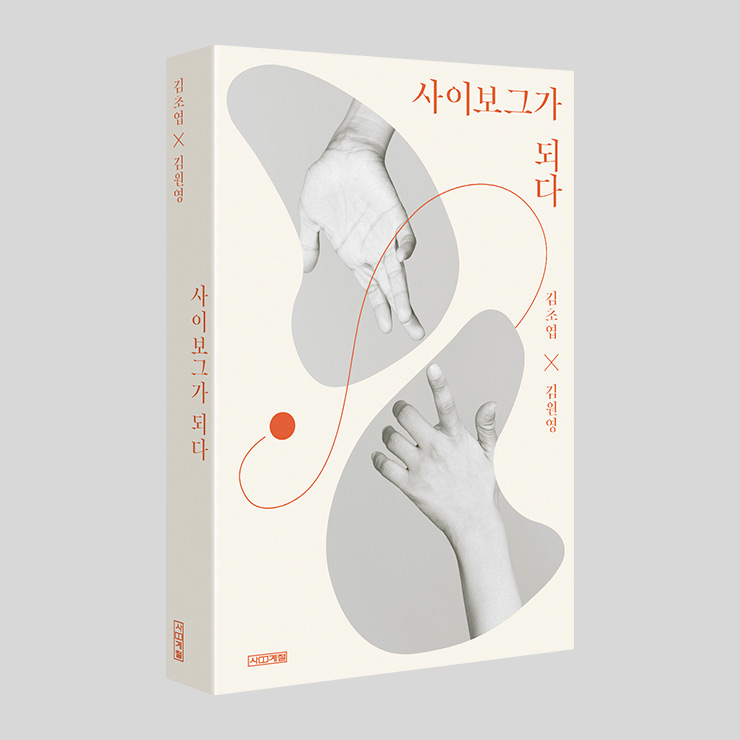

<사이보그가 되다>는 후천적 청각장애를 가진 소설가 김초엽과 휠체어를 타는 변호사·작가 김원영이 함께 쓴 책이다. 비장애인 기술자들이 가져오는 ‘장애인을’ 위한 기술이 정작 장애 당사자들의 필요와 마찰을 빚는 경우가 많다는 설명이다. 장애 당사자가 직접 자신의 필요를 구현할 수 있어야 한다는 주장은 그래서 중요한데, 현실 공간뿐 아니라 온라인 공간의 설계를 어떻게 할 것인가의 문제가 같이 언급된다. 게임을 예로 들면, 음성 채팅을 이용해 플레이하거나 사운드 단서가 중요하게 활용되는 경우 장애를 지닌 사람들은 접근성 면에서 불리해진다.

Credit

- 에디터/ 손안나

- 글/ 이다혜 (<씨네21> 기자, 작가)

- 사진/ 사계절출판사, 을유문화사, 봄날의책

- 웹디자이너/ 한다민

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식