ART

최민화, 진정한 예술가의 신화창조

우리 신화에는 이렇다 할 만한 이미지가 없다. 그 부재를 채우려는 최민화 작가의 <Once Upon a Time> 연작은 20년간 작가가 꾸던 긴 꿈속에서 깨어나 모습을 드러낸다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

ONCE UPON A DREAM

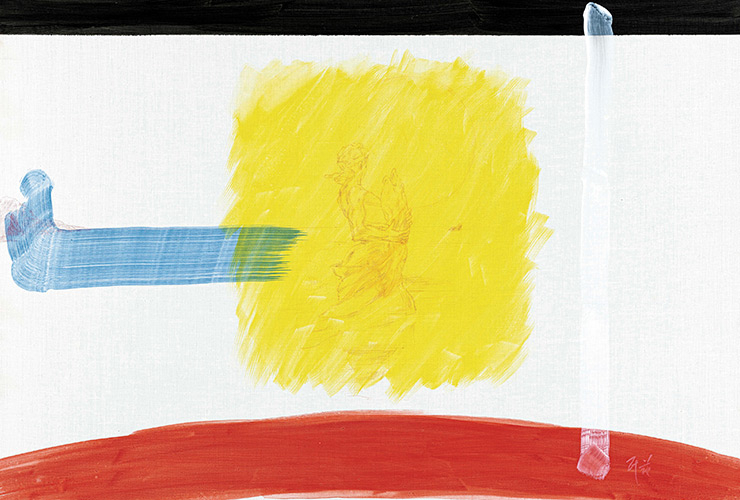

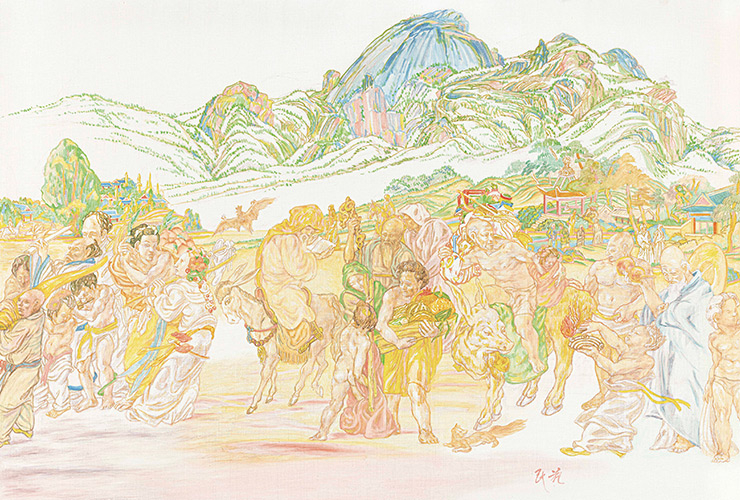

<주몽, 엄체수를 건너다>, 2020, 캔버스에 유채, 91x116.8cm.

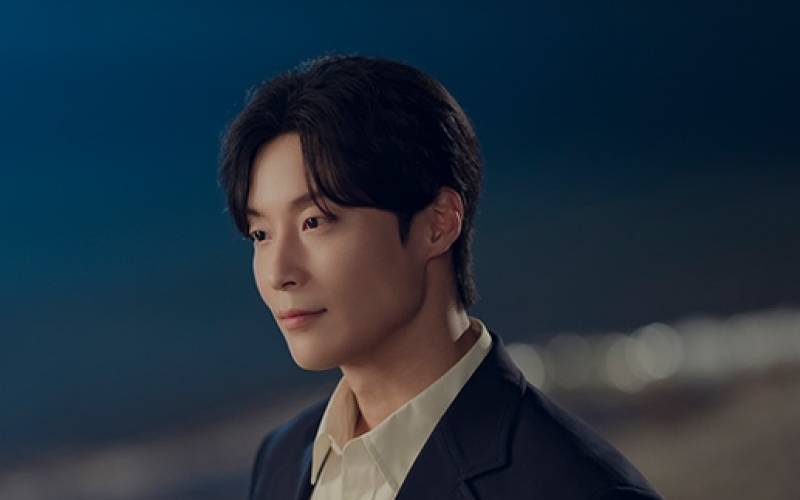

최민화 작가.

<분홍>도 그렇고 오랜 기간 작업한 연작이 많습니다. 그동안 미술관에 자주 걸리지 않은 것이 이상할 정도로요.

20년 동안 해왔다고는 하지만 처음부터 주위의 반응은 좋지 않았다. 창작 의욕이 저하되어서 간헐적으로 하다 보니 오랜 시간이 지났다. 그래서 이번 갤러리현대 전시가 나로서는 매우 기쁘다. 그리고 창작 과정, 창작품, 모든 창작품을 감상하는 과정까지 전부 의심이 많다. 긍정적으로 생각하는 경우가 없다. ‘정말 내가 그려야 하는 것인가.’ 몇 번이나 생각하고 결정이 된다 해도 작품을 완성해가는 과정 또한 호락호락하게 가지 않는다.

그래서 초벌 그림이 많은가 봅니다. 전시관 지하만 해도 같은 피사체이지만 종이에 그린 것부터 선 하나로 시원스럽게 그린 채색화와 선 없이 색을 다양하게 쓴 작품들이 모여 있더군요.

내 그림을 여러 번 수정, 보완하는 것이다. 예를 들어 ‘호녀’를 그리겠다는 마음이 변하는 건 없다. 다만 어떤 식으로 그릴 것인가 하는 기법은 엄청나게 다르다. 기존에 쓰던 색채를 쓸 수도 있고, 오방색에 심취하다 보면 그게 반영되기도 하고. 힌두나 무슬림 쪽 문화들을 접하면, 특히 힌두의 색감은 상당한 변화를 가져오기도 한다.

<공무도하가>, 2020, 캔버스에 유채, 97x130.3cm.

과정을 거치면서 비로소 작가님이 말하는 ‘그려진 여백’이 탄생하는 것으로 봐도 될까요?

같은 소재로 많이 그리다 보면 익숙해진다. 바탕에 무슨 색이 들어가야 하는지, 어디에 무슨 색이 들어가야 하는지가 머릿속에 들어 있는 것이다. 이번 연작은 총 4백 점 가까이 그렸다. 머릿속에서 이미 자리 잡은 하얀 여백을, 굳이 하얀 데를 칠할 이유가 없지 않은가. 그래서 안 그린 게 아니다. 그렇게 여백이 그려지는 것이니까.

<Once Upon a Time>은 우리나라 고대의 이야기를 바탕으로 지금까지 본 적 없는 도상을 제시합니다. 동서양의 신화와 종교, 동양화와 서양화가 한데 어우러지는 모양인데요.

동남아는 물론 일본, 중국, 구미 등 오래된 전통이 곳곳에 남아 있다고 본다. 내가 생각했을 때 우리나라만 없는 것 같다. 부자연스럽다. 이런 부자연스러운 일들이 있을 때 유연하게 만들기 위해 노력하는 사람들 중 예술가도 있다. 더군다나 고대 신화를 그리려면 신적 존재들이 사찰이나 사원에 있는 것처럼 있어서는 안 되지 않는가? 그래서 르네상스 미술이다. 르네상스 역시 전통의 부재를 느낀 이들로부터 시작되었다고 느꼈다. 그리고 동서양의 구분이 없는 고대를 바탕으로 상상력을 발동시켰다.

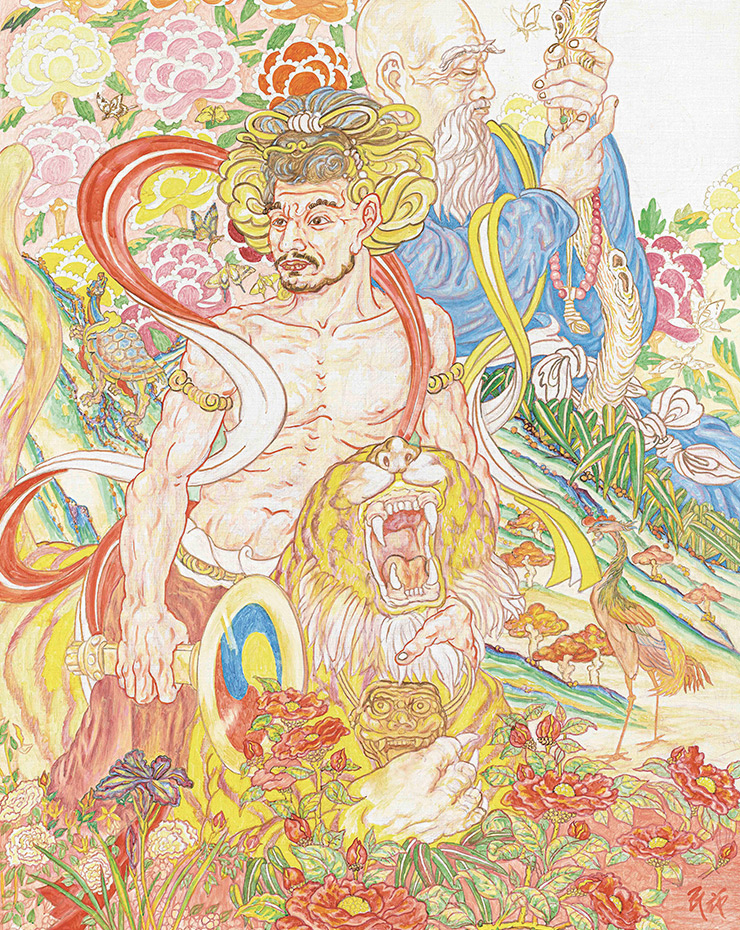

<달달박박>, 2020, 캔버스에 유채, 116.8x91cm.

연작의 근원이 되는 <삼국유사> 안에서도 캐릭터처럼 계속해서 등장하는 인물들이 있습니다.

매우 용맹하거나 만인을 위해 훌륭한 일을 하거나 그런 인류보편적인 가치를 지닌 인물들이다. 한편으로는 약자나 하층민이다. 그 화려하고 웅장한 시대를 풍미하는 모든 것을 정리해둔 책에서 오죽하면 그런 약자들의 이야기를 다루겠는가. 바로 민중의 이야기이며 그런 사람들의 이야기가 기술되어 있다는 것 자체가 화가에게는 상상력을 주는 소재라고 생각한다.

<인왕이 아즐가>, 2018, 캔버스에 유채, 97x130.3cm.

“내게 신화를 다루는 일은 오늘의 문제를 다루는 것과 같다”라고 말씀하셨어요. 이번 연작과 전시를 통해 보여주고자 한 것이 있다면 무엇일까요?

자연, 전통, 사랑 소위 말하는 거대한 노멀리티. 어느 시대든 인간의 삶에 중요하다고 얘기할 필요도 없이 그냥 있는 것들. 그리고 모든 전시 마다 보여주고자 하는 것이 따로 있겠지만 공통적인 것은 ‘치유’라고 생각한다. 나는 훌륭한 그림을 보면 보약처럼 몸이 살아나는 효과를 느낀다. 내 그림을 보고 감상을 한 누군가가 그림의 효과, 뭐가 그려져 있는지를 떠나서 나의 방식을 보고 치유를 받는다면 기쁠 것이다. 우리 전통에 대한 것까지 덤으로 알게 된다면 더할 나위 없겠지만 신화나 고대의 이야기에 얽매이지 말고 그림을 천천히 들여다보며 재미있는 것들을 발견하면 좋겠다.

※ 최민화 작가의 개인전 «Once Upon a Time»은 10월 11일까지 갤러리현대에서 열린다.

박의령은 <바자>의 피처 디렉터이다. 부쩍 갤러리에 들러 회화를 들여다보는 시간이 늘었다.

Credit

- 글/ 박의령

- 사진/ 김연제,갤러리현대

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식