ART

나는 홍제동에 산다

지금 사랑하는 곳에서 살고 있습니까? 서울의 다양한 동네에 사는 이들이 자신의 터전에 한번 와보라 손짓한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

서울맨숀아파트

홍제동에 집을 구한 건 즉흥적인 선택이었다. 잡지사 후배의 집에 초대를 받아 홍제동에 처음 방문한 게 불씨를 지폈다. 후배의 집은 크진 않았지만, 일본 영화에 등장하는 주인공의 집 같은 따사로움이 묻어났다. 무엇보다 저렴했다. 이곳이라면 첫 번째 조건과 두 번째 조건(홍제역은 경복궁역에서 세 정거장 떨어져 있다.)을 모두 충족시킬 수 있을 것 같았다. 세 번째 조건은 일단 집을 봐야 확인 가능하므로 곧바로 부동산중개업소를 찾아갔다. “1억 초반의 볕이 잘 드는 투 룸, 전세자금 대출이 가능한 집을 알아보는데요.” 나의 물음에 중개업자는 시큰둥했다. 1억 초반대 전세는 힘들다며 만약 매물이 나오면 바로 연락을 준다고 했다. 체념하고 부동산중개업소를 나서려던 찰나, 커피를 마시던 중년 여성이 갑자기 목소리를 높였다. “그런 집은 내가 알아요. 한번 보실래요?” 그분은 길 건너편 다른 부동산을 운영하던 중개업자였다. 나는 좋다고 했고, 우리는 함께 부동산중개업소를 나와 길을 건넜다.

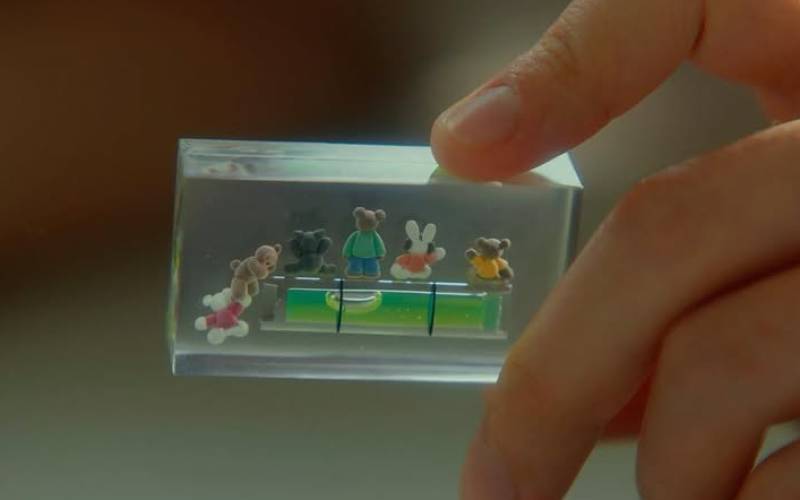

나는 당시에 본 집에서 지금까지 산다. 홍제동을 처음 방문한 날 본 집을 덜컥 계약한 셈이다. 1999년에 준공한 오래된 건물 4층에 위치한 집은 전용면적 40m²로 혼자 살기에 적합했을 뿐 아니라 전체 수리를 마친 깨끗한 빈집이었다. 벽면마다 창문이 크게 나 있어 볕이 좋았고, 창을 통해 인왕산과 안산을 볼 수 있었다. 두 개의 방과 복도형 주방을 ‘ㄱ’자 형태로 배치한 것도 인상 깊었다. 특히 방 두 개의 면적이 넓은 편이어서 침실과 거실 겸 작업실을 가질 수 있었다. 그간 서촌 일대에서 본 집보다 월등히 좋으니 계약을 하지 않을 명분이 없었다. 집을 계약한 이후엔 의무적으로 홍제동을 자주 오갔다. 집은 홍제역 3번 출구로 나와 디지털 서울문화예술대학교로 향하는 길목에 위치하는데 도보로 5분이 채 안 되는 길가엔 1971년에 지은 ‘홍제맨션’, 1972년에 지은 ‘서울맨숀아파트’처럼 유서 깊은 아파트와 지금 막 문을 여는 음식점까지(가장 최근엔 마라탕을 판매하는 음식점이 생겼다) 세월이 지층처럼 덧씌워져 있었다. 어디 그뿐일까? 달걀만 파는 아기자기한 상점이 있고, 오가며 인사를 나누는 정겨운 슈퍼마켓이 있다.

유진상가

물론 사라지는 것이 없는 건 아니다. 하나은행 건물에 스타벅스가 들어섰고, 롯데리아 매장은 올리브영 매장이 됐다. 집 거실 소파에 앉아 창을 바라보면 한 폭의 그림처럼 인왕산이 보였는데, 새롭게 지은 흉측한 오피스텔 건물 때문에 잘 보이지 않는다. 그런데도 나는 여전히 홍제동을 좋아한다. 집 앞에는 언제나 인사를 건네는 주인이 일하는 ‘열린 할인마트’가 있고, 2천원짜리 노가리와 간장을 부은 두부 요리를 맛볼 수 있는 ‘대박 노가리’, 간장 소스가 일품인 ‘치킨조하’, 떡볶이와 튀김이 맛있는 ‘불란집’, 서울 제일의 핫도그를 맛볼 수 있는 ‘압구정떡볶이’, 곱창전골을 듬뿍 담아주는 ‘담은 식당’, 3천원이란 가격으로 우동 한 그릇을 먹을 수 있는 ‘대박포차’, 겨울이 되면 늘 같은 자리에서 붕어빵을 파는 할아버지처럼 홍제동엔 변하지 않는 것들이 더 많기 때문이다.

홍제동은 또한 예부터 교통의 요충지였다. 시청과 명동, 종로와 광화문은 물론이고 강남까지 버스를 이용해 편하게 이동할 수 있다. 지하철을 타면 경기도 고양시 일산도 손쉽게 갈 수 있다. 연희동과 서촌, 종로, 광화문, 을지로 일대는 내가 자주 방문하는 지역으로 대부분 10~20분 내로 갈 수 있다. 덕분에 그 동네에 살지 않아도 동네 주민처럼 생활할 수 있다. 주말 아침 서촌에 위치한 카페 ‘mk2’에서 레몬을 탄 에스프레소를 마시고, 광화문에 위치한 ‘카페 마마스’에서 연어 샌드위치를 먹는 일을 소소하게 즐길 수 있다. 늦은 밤 음악이나 춤이 생각나면 막차를 타고 을지로나 이태원에 가면 된다. 돌아올 땐 안 잡히는 택시를 기다릴 필요 없이 심야 버스를 타고 홍제역에 내리면 된다. 덕분에 내가 인식한 우리 동네라는 개념이 확장됐다. 나는 홍제동에 사는 동시에 을지로와 서촌, 광화문과 종로를 품은 동네에 사는 것이다. 그러니 굳이 인기 좋고, 젊은 사람들이 모이는 값비싼 동네에 살지 않아도 된다. 한편 이는 홍제동에 즐길 만한 콘텐츠가 없다는 방증이기도 하다. 음식점과 카페 대부분은 합리적인 가격대의 음식과 커피를 제공하지만, 그렇다고 기억에 남을 맛과 공간을 제공하는 건 아니다. 적당한 감각을 내세우는 스타벅스도 홍제동에 들어오자마자 자신들의 감각을 잃어버렸다. 참 별일이구나 싶었다. 하지만 이런 문제는 오히려 집을 제대로 꾸며야 한다는 명분을 심어줬다. 덕분에 집에서 커피를 내려 마시는 일이 잦아지고, 친구들과 함께 술을 마시는 일도 잦아졌다. 며칠 전에 리빙 편집숍 ‘루밍’에서 호랑이 모양의 러그를 하나 샀다. 그전에는 카페 ‘카펫’에서 빈티지 스탠드 조명을 샀다. 또 그전에는 ‘mk2’에서 세븐 체어를 샀다. 해외 출장이나 여행을 갈 때마다 원두와 술을 사는 이유도 동네에 특별히 즐길 만한 카페와 바가 없기 때문이다. 집 거실엔 LP와 CD, 카세트테이프를 재생할 수 있는 플레이어와 4개의 스피커가 놓여 있다. 지금 이 글을 쓰는 순간에도 음악은 흐르고, 큰 창을 통해서 선명하게 빛나는 달을 볼 수 있다. 이런 환경을 마련한 데는 동네에서 할 수 없는 걸 하고 싶은 열망이 간절했기 때문이다.

나는 여전히 홍제동에 산다. 엄밀히 말하면 내가 살고 싶은 집이 위치한 동네에 산다. 하지만 여전히 우리 동네를 좋아한다. 건물과 함께 늙어가는 자연과 사람들이 존재하기 때문이다.

글/ 서재우(매거진 <B> 에디터)

Credit

- 에디터/ 박의령

- 사진/ 이강혁

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#스트레이 키즈, #BTS, #엔믹스, #블랙핑크, #에스파, #세븐틴, #올데이 프로젝트, #지 프룩 파닛

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식