빨간 버스를 타고 경기도의 미술관을 유랑하다

과천 K&L 뮤지엄과 수원시립미술관에서 과거와 현재를 오가며 만난 작품들.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

경기

K&L 뮤지엄 & 수원시립미술관

빨간 광역 버스를 타고 반나절 경기를 유랑하다.

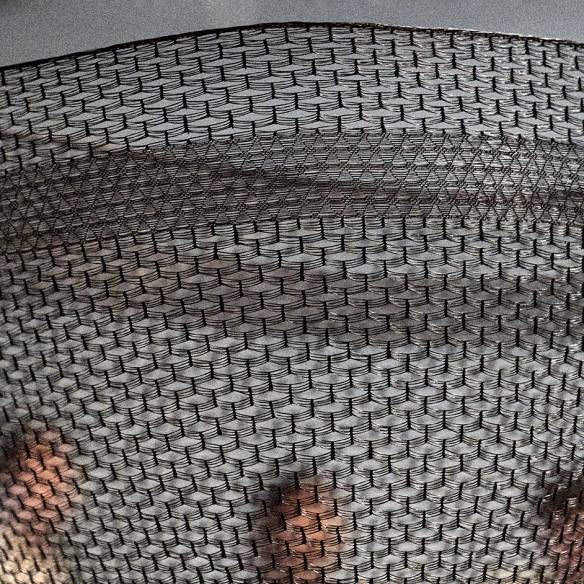

작가 김명찬의 연작 <Head>가 배치된 K&L 뮤지엄의 «시대전술» 전시 전경.

신민, <미진 유진>, 2024

나혜석의 사진첩 속 남편 김우영, 자녀 김나열, 김선의 모습.

수원시립미술관 «공생(Symbiosis)» 전시 전경

요한한,<우리가 맞이하는 세계>, 2025, 97x145.5cm.

아주 오랜만에 빨간 광역버스에 올랐다. 반나절의 여유를 어떻게 쓸까 고민하다 경기도 남부의 미술관 두 곳을 골랐다. 복잡한 서울의 도로를 조금 벗어나자 이내 시원하게 내달리며 남쪽으로 향한다. 빽빽한 도시의 밀도가 흐트러지는 순간, 건물의 키가 낮아지고 도로 폭이 넓어진다.

오늘의 첫 여정은 과천 K&L 뮤지엄. 규모가 그리 크지 않은 미술관이다. 때론 응집된 장소가 오히려 생각을 또렷하게 모으는 법. 이곳에서 지금 열리고 있는 전시 «시대전술»은 인공지능과 디지털 생태, 미디어·마케팅 산업으로 과도하게 부풀려진 동시대의 공기를 살피는 동시에, 예술이 인간 고유의 감각과 정서를 어떻게 회복시키는지 묻는다. 전시는 물리적이고 객관적인 세계인 ‘움게붕(Umgebung)’과 주관으로 채워진 ‘움벨트(Umwelt)’라는 틀을 통해 5명의 작가가 시대의 불안을 감각의 이미지로 전개했다. 참여 작가는 김명찬, 유아연, 요한한, 신민, 남다현. 작가들은 저마다의 예술 언어로 전술적 주체인 예술가가 오늘날의 불확실성에 어떻게 응답하는지를 표현했다. 발걸음을 가장 오래 붙든 건 요한한의 ‘북’을 모티프로 한 작업 <우리가 맞이하는 세계>였다. 북은 오랜 시간 인류 공동체의 호흡과 신체의 리듬, 감각의 근원인 피부를 아우른 원초적 오브제였다. 매끈한 비주얼의 디지털 아트와 달리 그의 작품은 즉각적이면서도 강한 울림으로 사람들의 집단적인 감정을 건드리는 북의 표상을 담아 시선을 잡아끌었다. 한편 한 층 위 남다현 작가의 <제프쿤스 파격세일>은 유행이나 명성에 근간해 한순간 신화화된 작가와 작품의 ‘브랜드화’를 유쾌하게 비틀었다. 그는 전시장을 제프 쿤스의 <Balloon Dog>를 표방해 조악한 재료로 작품을 모방, 제작, 판매하는 공장으로 탈바꿈시켰다. 과장된 미디어, PR의 보이스가 미술을 어떻게 부풀리는지, 작가는 그것을 어떻게 역이용할 수 있는지 드러낸 영민한 작업.

미술관을 나서는 순간 초점이 잘 맞는 안경을 쓴 것처럼 생각이 명료해졌다. 일면 시니컬한 감정도 뒤따랐다. 다시 버스에 올라 수원으로 향했다. 행궁동 일대는 인기 편집숍과 카페로 젊은 기세가 살아 있지만, 동시에 영화 <8월의 크리스마스>를 떠오르게 하는 소담함이 느껴졌다. 어딘가 날 섰던 감각이 괜히 누그러질 때쯤 거대한 콘크리트 매스의 수원시립미술관에 도착했다. 평일 미술관은 한적하니 작품을 찬찬히 보기 좋은 상태였다. 동시대미술전 «공생(Symbiosis)»을 먼저 살폈다. 회화 작가 윤향로, 사운드 아티스트 유지완, 소설가 민병훈이 각기 다른 예술언어로 ‘함께 살아가는 감각’을 탐색하는 실험 전시를 준비했다. 입체 회화작품 <오이스터> 앞에서 유지완 작가의 사운드 작품을 들으며 소설 <겨우 매달린 사람들>을 읽고 있으니 다층적 감각이 포개어진다. 이 합주가 오늘의 관람을 위한 예열처럼 느껴졌다. 현실에서 채집된 촉감과 소리가 예술로 번역되며, 다음 전시를 맞을 준비가 자연스레 끝났다.

이어서 3, 4관에서 열리는 한국 근현대미술 전시 «머무르는 순간, 흐르는 마음»을 보고자 입장했다. 근대 여성 미술가 나혜석의 유일한 유품인 사진첩에서 출발해 박래현·박수근·이응노·천경자 등 대표 작가 13인의 작품 55점을 엮었다. 전시 1부(‘한 예술가의 사진첩’)는 나혜석의 사진첩으로 채웠고, 2~4부(‘가장 일상적이고 가장 평범한 순간으로부터’, ‘여정의 어딘가에서’, ‘나를 잊지 않는 행복’)는 당시 시대상을 확인할 수 있는 일상과 타국을 여행하며 확장된 생각, 확고한 자아를 담은 작품들을 나누어 소개했다. 전시장 곳곳 이어지는 근현대 사진을 지나 장욱진의 <나무와 까치> 앞에서 한참을 서 있었다. 작품 속 새는 유난히 크고, 인간은 뜻밖에 작다. 원근의 위계가 뒤집힌 자리에서, 삶의 크고 작은 순간들도 함께 전도되는 감정을 느꼈다. 제법 큰일이라 여긴 것이 시간이 지나 사소해지고, 별것 아니라 여긴 장면이 오래 남는 일. 작품은 기억의 왜곡을, 인생사 새옹지마 역전을 상기시켰다. 이렇게 예술이라는 한 우물을 파온 사람들에게도 인생이란 반듯하게 정의 내릴 수 없는 것이겠지. 전시 4부 ‘나를 잊지 않는 행복’에서는 나혜석처럼 한국을 벗어나 넓은 땅을 경험한 박래현, 천경자의 작품이 등장했다. 우향 박래현의 작품은 또 다른 시간의 겹을 꺼내놓는다. 그는 흔히 ‘운보 김기창의 아내’로 호명되곤 하지만, 1967년 상파울루비엔날레를 계기로 남미·멕시코를 경험하고, 이후 미국 뉴욕에서 6년간 판화와 태피스트리를 연구하며 고유한 추상의 결을 구축했다. 그렇기에 그의 작품은 서로 다른 문명과 시간을 한 캔버스에 엮어낸 듯했다. 낯선 문명을 그린 작가, 그것을 바라보는 관객 사이에 많은 시간의 축이 스친다. 작품은 작가의 여정을 현재형으로 다시 호명했다.

두 미술관을 잇는 반나절은 중첩해 흐르는 시간의 감각을 느끼게 했다. 도시의 형태, 속도, 산업에서 한 뼘 멀어지기 시작하더니, 여러 시대상이 상충하며 일상에서 잊고 있던 질문이나 생각을 상기시켰다. 결국 예술은 날카로움만으로는 도달할 수 없는 곳에, 부드럽고 안심할 수는 없는 그 어딘가에 우회해 우리를 닿게 해준다. 서울에서 출발해야 경기도의 낮은 밀도를 느낄 수 있듯, 무엇이 큰일이고 작은 일인지는 시간이 흐른 뒤에야 분간된다. 제자리를 도는 자에게는 깨달음이 쉬이 찾아오지 않는다. 한낮 찰나의 경기도 유랑이 이렇게 깊어질 일인가? 미술관을 나서는데 전시 리플릿 속 나혜석 선생의 말이 눈에 든다. “사람은 하나를 더 보면 더 본 이만치 자기 생활이 신장해지는 것이오, 풍부해지는 것외다.”

※ «시대전술»은 12월 28일까지, «공생(Symbiosis)»은 2026년 3월 2일까지, «머무르는 순간, 흐르는 마음»은 2026년 1월 11일까지 진행된다.

K&L 뮤지엄 경기 과천시 뒷골2로 19

수원시립미술관 경기 수원시 팔달구 정조로 833

유승현은 프리랜스 에디터다. 끊임없이 걷고 보고 들으며 좋은 질문을 떠올린다.

Credit

- 글/ 유승현

- 사진/ K&L 뮤지엄, 수원시립미술관

- 디자인/ 이예슬

- 디지털 디자인/ GRAFIKSANG

Celeb's BIG News

#에스파, #올데이 프로젝트, #김다미, #호시, #몬스타엑스, #블랙핑크, #스트레이 키즈, #BTS

이 기사도 흥미로우실 거예요!