ART

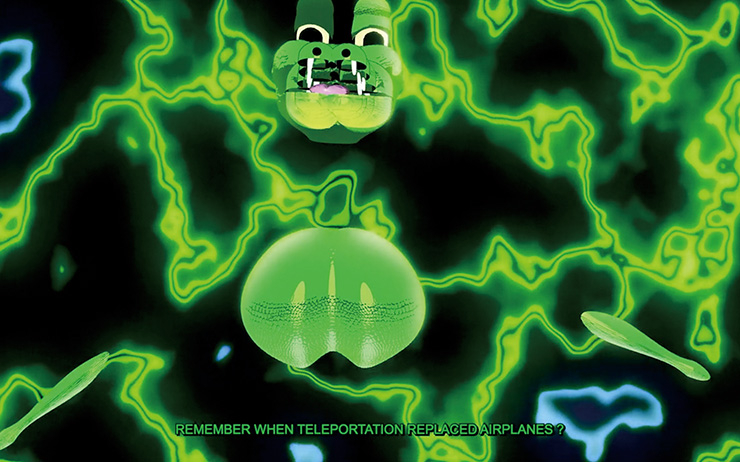

순간이동이 현실화된다면? <CAPS에서의 파티>

순간이동이 현실화된다면 우리에게는 어떤 일이 벌어질까? 해외여행은 찰나의 이동으로 간소화될 것이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

Journey to Space

순간이동이 현실화된다면 우리에게는 어떤 일이 벌어질까? 해외여행은 찰나의 이동으로 간소화될 것이다. 현대인들은 새로운 형태의 실향을 겪게 될 것이다. 무한한 이동의 자유는 특정 계층에게만 주어질 확률이 높다. 모로코 출신의 1988년생 작가 메리엠 베나니(Meriem Bennani)가 선보이는 작품 <CAPS에서의 파티>는 시공간과 영역, 이동에 대해 지금까지와는 전혀 다른 개념을 가지게 된 세계를 담는다.

당신은 어떤 공간에 흥미를 느끼는 예술가인가?

만남의 장소, 그리고 장소의 경계에 관심이 있다.

이번 전시에서 소개되는 <CAPS에서의 파티>는 어떤 발상에서 시작된 작품인가?

아이들을 대상으로 과학을 가르치는 유튜브 채널을 통해 양자물리학 공부를 하다가 이 작품에 대한 아이디어를 떠올렸다. 그전까지는 순간이동을 진지하게 연구할 가치가 없는 농담쯤으로 여겼다. 물리학자 안톤 차일링거(Anton Zeilinger)가 카나리아 제도에서 광자를 순간이동시키는 것을 성공했다는 사실을 알게 된 후 이런 생각을 해보게 되었다. 만약 하나의 퀀텀비트보다 더 큰 크기의, 예를 들어 완전체의 인간을 순간이동시킬 수 있다면 여행과 이민은 어떻게 행해질 것인가? 그리고 이는 영역과 몸에 대한 우리의 인식을 어떻게 변화시킬 것인가?

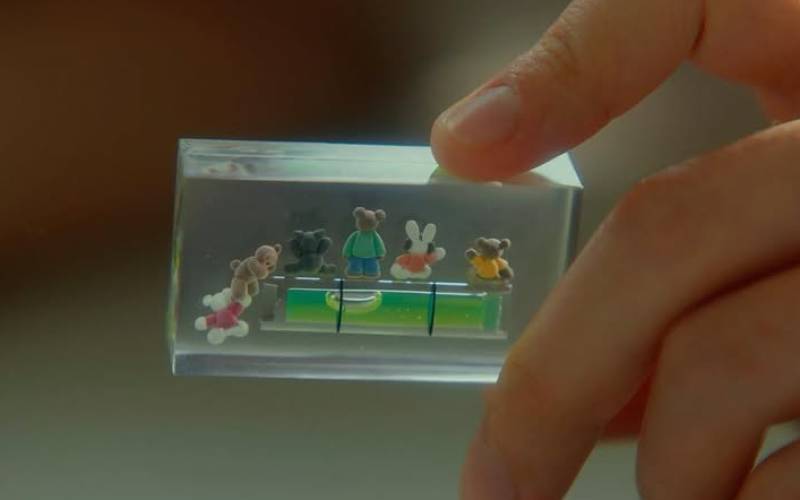

Meriem Bennani, Party on the CAPS, 2018/2019.Exhibition view, No Space Just a Place, Daelim Museum, Seoul (2020)

초현실적인 SF영화 같기도, 풍자색이 짙은 블랙 코미디 영화 같기도, 현실을 고스란히 반영하는 다큐멘터리 영화 같기도 한 이 작품은 어떤 방식으로 촬영되었나?

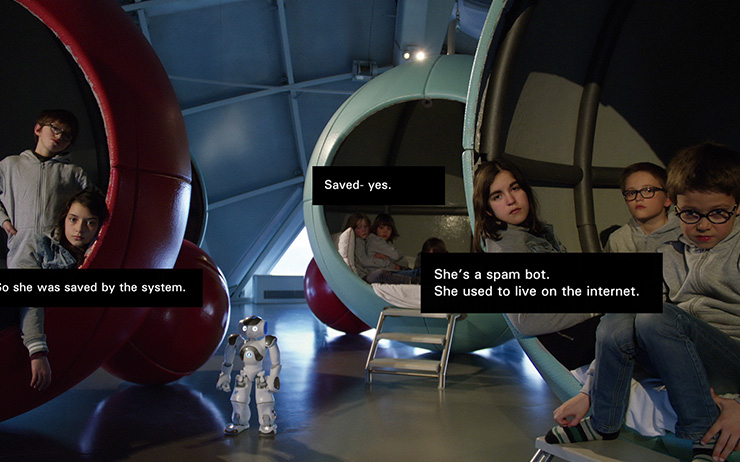

SF영화, 블랙 코미디, 다큐멘터리 등 모든 장르를 아우르지만 나는 그중에서도 다큐멘터리라고 부르는 것을 선호한다. 모든 캐릭터가 각자의 역할이 있는, 사색적인 성격을 띤 SF 다큐멘터리다. 이를 위하여 나는 연기자들에게 몇 가지의 규칙만 제시한다. 예를 들어, 그들에게 모로코에 대한 대화를 해달라고 주문하는 것이다. 연기자들은 실제로 그들이 그리워하는 장소에 대한 이야기를 꺼낸다. 그 이야기는 모로코와 그들의 관계, 그리고 그들의 삶에 대해 많은 정보를 노출한다. 롤 플레잉이 하나의 다큐멘터리 테크닉이 되는 것이다.

일상의 어떤 공간에서 영감을 얻는가?

유튜브 동영상을 많이 본다. 매일 뮤직비디오나 댄스 영상을 보는데, 그중 내 머릿속에 남아 계속 맴도는 영상이 있다. 이 영상들이 매우 캐주얼하게 촬영되었다는 점도 흥미롭다. 마법처럼 특별하게 느껴진 장면이, 알고 보면 촬영진이 없어서 손을 떨면서 찍은 영상인 것이다. 이러한 대비가 나의 작업 방식에도 영향을 미친다. 예를 들어 아이폰 화면에 특수 효과를 넣으면 4K짜리 스테디 캠 동영상보다 훨씬 설득력 있는 결과물이 나오지 않을까 하는 생각을 하게 되는 것이다. 이건 전혀 새로운 아이디어가 아니다. 가장 무서운 B급 호러영화는 열악한 제작 환경에서 탄생하니까. 최근에는 카사블랑카의 거리에서 두 명의 아이가 미니 오토바이를 타고 있는 영상을 봤다. 비현실적인 상황이지만 영상 속 세계에서는 아이들이 오토바이를 타는 것을 당연하게 여겼다. 영상이 더 길었다면 어떤 내용이 추가되었을지 상상해보았고, 이는 CAPS의 세계관 형성에 도움이 됐다.

작품 속에서 CAPS는 순간이동이 현실화된 세계의 불법 이민자들이 모여 있는 섬이다. 이 특수한 공간은 어떤 상징성을 지녔나?

CAPS는 디아스포라, 즉 이민자의 삶을 여러 방식으로 탐구하는 물리적인 공간이다. 철학자 나디아 얄라 키스키디(Nadia Yala Kisukidi)가 국가의 규범이 이민자들을 어떻게 변칙적으로 취급하는지에 대해 저술한 적이 있다. 이민자에게는 보통 두 가지의 선택지밖에 주어지지 않는다. 해당 국가의 헤게모니에 완벽히 동화되거나, 아니면 원래 있던 곳으로 돌아오거나. 나는 CAPS라는 공간을 국가의 폭력 바깥에 위치한, 그렇다고 완전히 안전하지는 않은 중간 지대쯤으로 설정했다. 디아스포라적인 삶을 살아가는 사람들에게 주어질 수 있는 세 번째 가능성쯤이라고 생각하고 싶다.

<CAPS에서의 파티>는 디스토피아에 가까운 세계에서도 삶은 계속된다는 것을 보여준다. 파티가 그렇듯이, 삶을 견딜 수 있게 만들어주는 것은 무엇이라고 생각하나?

모임, 집단 에너지, 땀의 공유와 비언어적 의사소통. 이에 대한 갈망을 많이 느낀다. 가장 그리운 것은 대화가 아닌 육체적 교류로 만들어내는 연대다. <CAPS에서의 파티>는 ‘축하’를 문화적, 정치적인 저항의 한 형태로 사용하고 있다.

Cecile B. Evans, What the Heart Wants, 2016.Exhibition view, No Space Just a Place, Daelim Museum, Seoul (2020)

진지한 현실 인식과 유머 감각이 작품 안에서 좋은 균형을 이루고 있다. 당신의 작품 속에서 유머는 어떤 역할을 수행하나?

유머는 내게 잘 짜인 전략이라기보다는 하나의 본능이다. 하지만 출발점은 별로 중요하지 않은데, 유머는 결국 전략적으로 기능하기 때문이다. 어려운 주제에 수월하게 접근하고 사람들을 끌어들이는 유용한 방법으로서 말이다.

이 작품의 발상처럼 순간이동이 현실화된다면, 예술가에게는 어떤 일이 벌어질까?

내가 걱정해줄 필요가 없을 정도로, 예술가들의 삶은 유연하다. 그들은 살아남을 것이다. 오히려 예술계는 순간이동의 장점을 잘 활용할 것이라고 생각한다. 이를테면 한 편의 영화가 여러 극장에서 동시상영되는 것처럼, 하나의 작품이 순간이동을 통해 여러 공간에서 전시될 수도 있다. 이는 미술작품에 대한 접근성을 더 높여줄 것이다.

당신이 궁극적으로 관심이 있는 것은 무엇인가?

복잡하게 얽히고설켜 해결이 불가능하게 느껴지는 문제에 관심이 있다. 나는 문제를 해결하기보다는 복잡성 안에 있는 모순을 어떻게 시각화할지 상상하는 것을 좋아한다.

※ 구찌가 함께하는 «이 공간, 그 장소: 헤테로토피아(No Space, Just a Place: Eterotopia)» 전은 2020년 4월 17일부터 7월 12일까지 서울 대림미술관에서 열린다.

프리랜스 에디터 김지선은 다방면에 대한 글을 쓰는 동시에 한국 예술의 현장을 기웃거리는 미술 애호가다.

Credit

- 글/ 김지선

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#스트레이 키즈, #BTS, #엔믹스, #블랙핑크, #에스파, #세븐틴, #올데이 프로젝트, #지 프룩 파닛

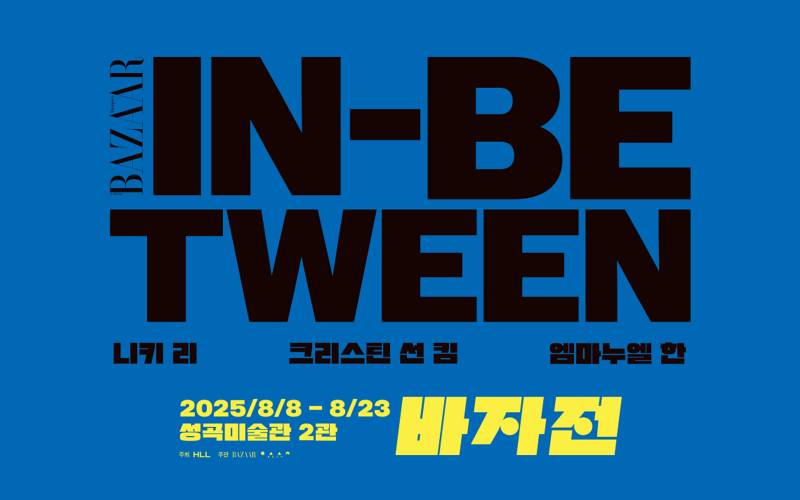

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식