ART

자코메티처럼 불완전해지기

자코메티의 작품이 ‘인간 실존을 다룬 궁극의 조각’임을 인정하게 된 건, 나로 하여금 색다른 결심을 하게 만들었기 때문이다. 그의 작업은 세상 모든 불완전한 것들을 향한 경배에 다름 아니다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

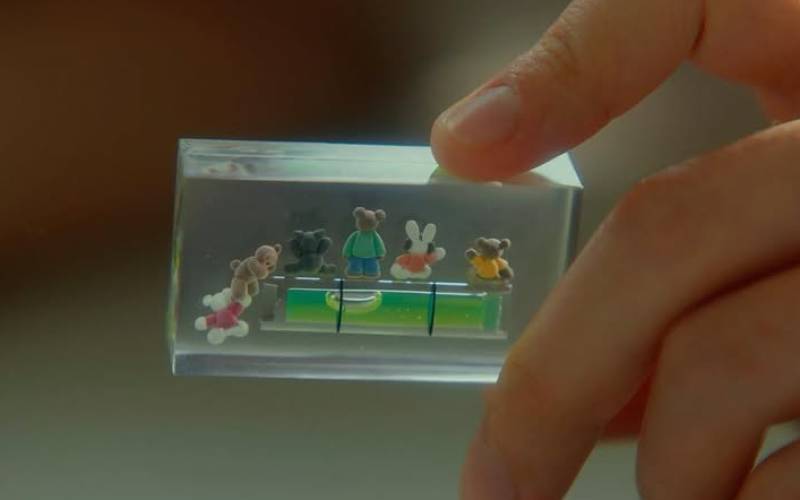

<Homme Qui Chavire(쓰러지는 남자)>, 1950, Patinated bronze, Alexis Rudier Foundry (cast of 1951, ed. 5/6), 59.1x26.5x27.5cm, Exhibition view at Fondation Louis Vuitton, Paris (2018). 루이 비통 재단 미술관 컬렉션 / Courtesy of the Fondation Louis Vuitton © Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris) © Adagp, Paris 2019 Photo credits: © Fondation Louis Vuitton/Marc Domage.

최근 문을 연 에스파스 루이 비통 서울의 맨 꼭대기 층에는 자그마한 전시장이 있다. 전 세계 에스파스 중에서도 처음으로 자코메티의 중·후반기 작업의 정수로 평가받는 조각 6점이 전시되었는데, 이로써 루이 비통은 이미 다른 유수의 패션 하우스와 차별화된 셈이다. 어쨌든 아틀리에를 재현한 듯한 이 잿빛 공간에서는 자코메티 조각의 대표적 특질, 즉 지나치게 가느다란 팔다리, 지나치게 작은 두상, 지나치게 큰 발이 자아내는 불균형성이 이상하리만큼 균형감을 이룬다. 비단 이들이 프랭크 게리의 아방가르드한 창조물 안에 위치하기 때문만은 아니다. 철저한 원근법을 따른 기이한 황금비율 덕에 조각이 소멸하는 듯 보이기도, 아스라히 존재하는 듯 보이기 때문만도 아니다. 자코메티의 조각은 예나 지금이나 자체의 불완전함을 통해 나머지 세상의 불균형과 균형의 관계를 통찰하는 철학자를 자처해왔다. 집착에 가까울 만큼 캐롤린을 아낀 것도, 그녀 존재가 불완전한 자코메티 자신을 완벽히 불완전하게 만들었기 때문일 것이다.

완전하다 믿는 인간에게 종교는 무용지물이고, 행복하다 자신하는 인간은 실존 따위 고민하지 않는다. 마찬가지로 자코메티의 작업을 언급할 때 늘 따라다니는 문장 ‘인간 실존을 다룬 궁극의 조각’ 역시 태생적인 불완전함에 기인한다. 이를테면 생의 마지막 숨을 내쉬는 인간 형상 <장대 위의 두상> (1947)은 죽음을 향한 근원적인 두려움을, 지척의 세 남자가 시선을 외면한 채 각자의 길을 가는 <걸어가는 세 남자>(1948)는 전후 재건의 임무를 맡은 파리의 실존적 고독을, 세상 너머를 응시하며 꼿꼿이 서 있는 <베네치아의 여인 3>(1956)과 <키가 큰 여인 2>(1960)은 영원을 열망하는 인간의 유한함을, 같은 초상이되 다른 느낌을 담은 <남자 두상> 시리즈(1964-65)는 엘리 로타르라는 사내의 굴곡진 삶과 면면을 표현한다.

자코메티의 조각들은 특히나 말이 없다. 죽기 직전까지 성과 속의 경계를 넘나들던 그가 자기 작업만큼은 가히 사제의 영역이라 할 수 있는 침묵과 고독의 세계에 봉인했기 때문이다. 프랑스 소설가 장 주네는 <자코메티의 아틀리에>에 이렇게 썼다. “(중략) 대상은 말하고 있는 듯하다. ‘나는 혼자다. 그러므로 내가 사로잡혀 있는 필연성에 대항해 당신은 아무것도 할 수 없다. 내가 지금 이대로의 나일 수밖에 없다면 나는 파괴될 수가 없다. 지금 있는 그대로의 나, 그리고 나의 고독은 아무런 거리낌 없이 당신의 고독을 알아본다.”’

그중 <쓰러지는 남자>는 여러모로 특별하다. 세 번 정도 이 공간에 갔는데, 볼 때마다 느낌이 다른 유일한 작업이었다. 처음에는 ‘안정과 추락이 교차하는 순간에 놓인 인간의 모습’, 그저 쓰러지지 않기 위해 안간힘을 쓰는 모습에 현재의 나를 완전히 투사했기 때문인지 먹먹해졌다. 두 번째엔, 이 ‘쓰러지는 남자’가 앞으로 한 발 크게 내딛어 다행히 쓰러지지 않았는지, 혹은 바닥에 얼굴을 처박으며 쓰러져 크게 다친 건 아닌지 궁금해졌다. 그리고 세 번째 만났을 때는, 어쩌면 그가 쓰러지지 않으려 애쓴 게 아니라 잘 쓰러지고자 한다는 생각에 이르렀다. 긴 팔은 활처럼 완만하게 굽어 있고, 두 다리는 엉거주춤하고, 발뒤꿈치도 어정쩡한 이 조각의 백미는 뒤로 젖힌 고개다. 너무 애쓰지도, 그렇다고 포기하지도 않았음을, 적절한 각도로 젖혀진 고개를 통해 알 수 있다. 나의 일상을 떠올려보면, 이 모습은 오히려 걷거나 서 있는 모습보다 훨씬 보편적으로 다가온다. 춤을 추는 것처럼 보이기도 했기 때문에, 어떤 책에서 읽은 문장 “항구 하나 보이지 않는 먼 바다에서 기울어가는 배 안에 혼자 있는 나를 깨닫는 각성의 과정”이 연상되기도 했다.

이번 전시의 브로슈어에는 “단지 서 있기 위해 엄청난 기운을 들여 버티는 듯한 인물을 묘사하며 인간의 나약함”을 상징적으로 보여주고, “극적인 인간의 본질을 가장 강렬한 한 순간, 구체적으로 연약함이 보이는 순간으로 재현했다”고 쓰여 있다. 맞는 말이다. 다만 자코메티가 부피도, 무게도 모두 소거한 채 무중력을 떠도는 듯한 이 인간 형상들을 통해 말하고자 한 게 희망이었는지, 절망이었는지, 그 사이의 무엇이었는지는 여전히 모를 일이다. 언젠가는 쓰러질 수 있음을, 더 나아가 어느 때에는 반드시 쓰러져야 함을 인정하는 것과 이를 부인하는 건 천지 차이이기 때문이다. 지난 1963년 미술사학자 장 클레와의 인터뷰에서 자코메티가 한 말은, 이번 6점의 작업 중 <쓰러지는 남자>만 유일하게 노란 금빛으로 칠해져 있다는 사실과 더불어, 내 추측에 확신을 더해주었다. “거리를 걷는 남자는 무게가 없다. 죽은 남자나 의식이 없는 남자보다 훨씬 더 가볍다. 걷는 남자는 자신의 다리 위해서 균형을 잡고 있고, 무게가 느껴지지 않는다. 이것이 내가 무의식적으로 재현하고자 하는 것이다. 실루엣을 다듬어서 이런 가벼움을 만들어내고자 한다.”

동시에 위의 발언은 자코메티가 얼마나 강박적으로 완벽주의를 추구했는지에 대한 방증이다. 그의 완벽은 “장미를 그릴 수 있으려면, 먼저 지금까지 그려진 모든 장미를 잊어야 한다”고 말한 앙리 마티스와 쌍벽을 이룬다. 그는 ‘참을 수 없는 존재의 가벼움’을 무거운 청동 재료로 구현했을 뿐 아니라, 몇 개의 선으로 구성된 인물 형상만으로 당대의 인간상은 물론 그들이 놓인 공간, 이들이 처한 세상, 이들을 품은 세계의 의미까지 담아내고자 했다. 과연 이게 가능한 일이었을까. 자코메티는 이를 강렬히 욕망했으나 불가능하다고 생각했고, 덕분에 현시대의 우리는 놀랍게도 이것이 가능했음을 알게 됐다.

영화 <파이널 포트레이트>에서 자코메티는 젊은 작가 제임스 로드의 초상화를 끊임없이 그리고, 고민하고, 지우고, 욕지거리 하고, 덧칠하고, 다시 그리기를 반복한다. 결국 그가 작품을 완성할 수 있었던 건 자신의 의지가 아니라, 그의 모델을 서며 자코메티의 이 욕망의 본질을 관찰하고 꿰뚫은 제임스 로드의 지략 덕분이었다. 로드는, 아니나 다를까, 자코메티가 또 큰 붓을 들고 회색으로 덧칠하려는 순간, 화가의 고유 영역인 그림 앞 자리를 ‘침범’해 완벽을 향한 그의 무의식을 의식적으로 ‘방해’ 혹은 ‘순화’함으로써 마침내 작업을 종결지을 수 있었다. 소크라테스의 지혜가 ‘자신이 아무것도 모른다’는 사실을 자각하는 데서 비롯되었듯 자코메티의 통찰은 ‘자신이 아무것도 아니다’는 사실을 아는 데서 완성되었다. 욕실 앞 매트가 되고 싶다던 사르트르에 응수, 자코메티는 폴리-베르제르 카바레에서 남미 사람들에게 잘 팔리는 작은 고무 부적이 자신의 이상이라고 한 자다, 누가 친구 아니랄까봐.

만약 예술작품이 위대하다면, 작품에 담긴 예술가의 고뇌가 그에게만 국한되지 않기 때문일 것이다. 왜 이렇게 허름한 아틀리에를 고집했나 따위나 궁금해하는 나 같은 속된 인간에게도 고뇌라는 게 있다. 완벽한 초상을 그릴 수 없다고 불안해하는 자코메티를 통해 언감생심 나를 본다. 보는 대로(원하는 대로) 그리는 것이 불가능하듯, 생각하는 대로(바라는 대로) 사는 것 역시 불가능하다. 완벽한 작품도 없고, 완벽한 존재도 없으며, 따라서 완벽한 삶도 없다. 어쩌면 오늘날 가장 비싼 값에 팔리는 자코메티의 작품은 실은 모두 미완성일지도 모르겠다. 늘 존재를 고민하는 우리를 향해, 속절없이 가는 세월 앞에서 어떻게든 쓰러지지 않으려 용쓰는 나를 향해, 결코 완벽하지 못했던 한 인간이 생의 전부를 걸고 덜어내고 비워낸 미완의 것들이 비밀스럽게 용기를 전한다. 그러므로 자코메티의 작업은 세상 모든 불완전한 것들에 대한 경배에 다름 아니다. 이 깨달음은, 말하자면 장 주네가 쓴 보석 같은 에세이를 힐끗거리며, 내가 대체 왜 칼럼 주제를 자코메티로 정했을까 뼈저리게 후회하고 스스로를 들볶는 짓을 더 이상 하지 않겠다는 일종의 ‘새해 결심’이기도 하다.

Credit

- 글/ 윤혜정(국제갤러리 디렉터)

- 사진/ 루이 비통 코리아 제공

- 웹디자이너/ 김유진

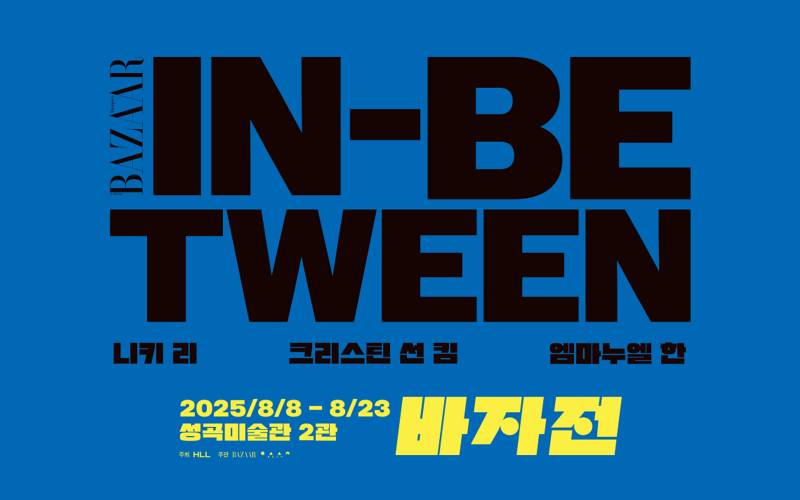

Celeb's BIG News

#스트레이 키즈, #BTS, #엔믹스, #블랙핑크, #에스파, #세븐틴, #올데이 프로젝트, #지 프룩 파닛

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식