LIFESTYLE

힙한 공간, 재미있는 가구를 만드는 '김비'

요즘 공간의 풍경이 재밌어졌다면 그건 이들이 게으름을 피우지 않은 덕분이다. 돌, 데모, 차차차, 이케아 등 의외의 단어로 자기 자신을 설명하는 젊은 가구 디자이너 네 명, 그리고 그들의 흥미로운 작품 탄생 스토리.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

MY

FURNITURE

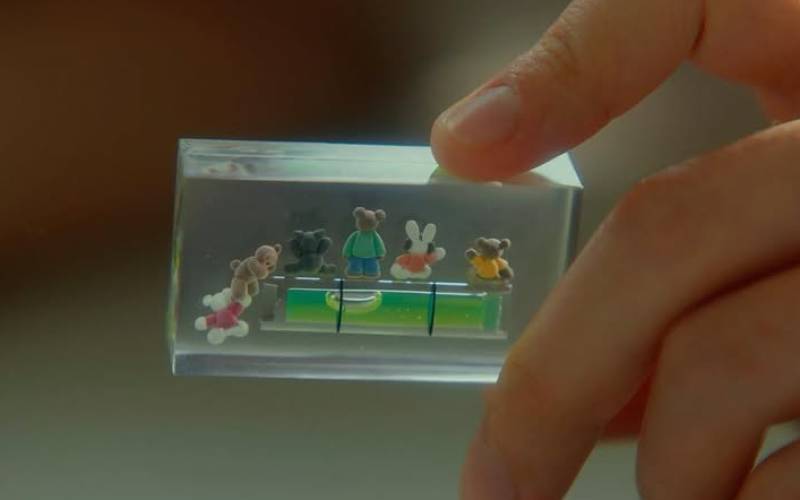

가구 디자이너 김비는 흔히 말하는 ‘클라이언트 일’을 몸서리치게 싫어하지 않는다. “전 좋아해요. 저 혼자 작업실에 있다 보면 제 자신에게 취할 수 있는데, 새로운 사람을 만나 새로운 작업을 할 수 있잖아요. 제가 가구 디자이너가 된 것도, 똑같은 건 안 만드는 줄 알았기 때문이에요.” 그가 클라이언트 일을 싫어하지 않은 덕분에 우리는 올드페리 도넛, 오리앙테, 포제, 슬록, 바우리, 수르기 등 요즘 힙한 공간의 재밌는 가구를 눈여겨볼 수 있게 됐다. 클라이언트들이 들으면 실망하겠지만, 그가 가장 힘들었던 일은 자신을 위한 가구 만들기였다. 어깨에 힘이 잔뜩 들어간 것. “정말 어렵더라고요. 저의 집만 해도 이케아 가구랑 전 주인이 버리고 간 테이블밖에 없거든요.” 별도의 이름도 없이 ‘스피커장’으로 부르는 이 가구는, 그가 마포구 중동에 차린 카페 ‘카펜터스 커피’를 위해 만든 거다. 일단 재즈를 틀고 싶어서 가장 어울리는 스피커 AR를 샀는데…. 그 다음이 문제였다. 긴 이야기를 축약하자면, 소리의 확장, 턴테이블의 편리한 교체, 바이닐 수납 등등을 고려해 안정감 있는 사이즈와 비율을 결정하고, 흔한 참나무에 묵직한 호두나무를 섞어 자연스러운 멋을 냈다. “그래도 사람들이 저 스피커장 사진을 많이 찍더라고요. 그래서 좋아요.” 그는 많은 시행착오와 실수, 디깅 공부, 무작정 경험을 통해 어떤 스타일의 가구를 만드는 디자이너가 될지 오랫동안 생각을 다듬어왔다. “처음엔 남들처럼 바우하우스 가구를 좋아했는데 저랑 좀 안 맞더라고요. 한때 포스트 모더니즘에도 빠졌는데 생각해보니 그것도 저랑 안 맞더라고요. 트럭 퍼니처도 좋아했고 일본 가구 디자이너 가타이 이쇼도 좋아해서 교토에 무작정 찾아가서 만나보기도 했는데, 지금은 카를로 부가티 같은 장식적인 스타일이 좋아요.” 그는 이제 자신 안의 ‘관종’ 욕구를 인정하기로 했다.

겉으로 말은 안 해도 속으로는 저를 보여주고 싶은 욕구가 있더라고요. 이제 속이지 말고 해보려고요.

카를로 부가티의 아르누보 스타일처럼 이제 그의 가구는 불편하고 무겁고 복잡할 예정이다. 가장 기본적이면서도 평범한 ‘나무’라는 재료를 가지고 ‘그 시대의 사람들이 미니멀리즘을 좋아하는 이 시대에 와서 가구를 만든다면?’이란 엉뚱한 상상을 펼쳐보려고 한다. “요즘 정신 상태가 되게 좋아요. 육체가 문제인데….허리만 잘 버텨주면 돼요.” Credit

- 글/ 나지언(프리랜스 에디터)

- 에디터/ 박의령

- 사진/ 김연제

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#스트레이 키즈, #BTS, #엔믹스, #블랙핑크, #에스파, #세븐틴, #올데이 프로젝트, #지 프룩 파닛

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식