FASHION

아빠와 딸이 만든 아이웨어, 윤(YUN)

출발선에 선 반짝이는 신인부터 10년 차를 훌쩍 넘기고 새 출발을시작한 디자이너까지. 지금 당장 ‘팔로’ 해야 할 패션 브랜드를 소개한다. 풋풋한 감각과 뜨거운 열정, 확고한 자신감, 맹렬한 움직임으로 패션계의 내일을 책임질 뉴 페이스와의 만남!

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

YUN

브랜드를 시작하게 된 계기는 무엇인가?

윤철주: 아무리 좋은 제품을 만들어도 브랜드를 내세우지 않으면 전혀 어필이 안 되는 점이 안타까웠다. 제조업을 하는 입장에서 어떻게 하면 우리의 진정성, 즉 합리적인 가격으로 고객에게 다가갈 수 있을까 고민했는데 결국 내 브랜드가 필요하다는 결론을 내렸다. 윤지윤: 아버지가 안경 업계에 오랫동안 몸담고 계셨다. 아버지는 굉장히 실용적인 면을 추구하는 분이신데 회사를 B to B에서 B to C(기업과 소비자간 거래) 사업으로 확장하고 싶은 마음이 컸다. 당시 마인의 디자이너로 일하고 있던 나는 패션에 대한 회의감을 느끼고 있던 찰나였다. 새로운 도전을 결심하기에 타이밍이 좋았다.

2015년 서울이 아닌 베를린에 1호점을 냈다. 그 이유는?

윤지윤: 다양한 문화가 공존하고 늘 자유롭게 새로운 것을 받아들이는 베를린의 잠재력을 높이 평가했다. 언니와 형부가 살고 있기도 했고. 1호점이 우리 예상보다 큰 인기를 얻었다. 이에 탄력받아 서울로 컴백하게 된 점이 무척 기쁘다. 윤철주: 글로벌 브랜드로 성장하고 싶은 마음이 있다. 또 렌즈 산업에 있어 독일 기술이 절대적인 것도 한몫했다.

안경 제조업에서 패션이라는 테두리 안으로 들어왔다.

우리는 패션보단 라이프스타일 브랜드라고 말하고 싶다. 본질에 충실하는 것이 브랜드의 깊이를 만든다고 생각한다. 애초에 안경은 시력을 고정할 수 있는 메디컬 디바이스 기능에 충실해야 한다. 윤의 모든 렌즈는 인천에 있는 렌즈 랩에서 자체 생산해 품질 하나는 자신한다.

그렇다면 디자인에 있어 추구하는 점은?

‘일상에 필요한 안경’. 모든 얼굴에 균형을 맞춰주는 담백한 디자인을 추구한다. 메탈 프레임 같은 경우 스테인레스스틸과 티타늄 소재만을 사용해 무척 가볍다.

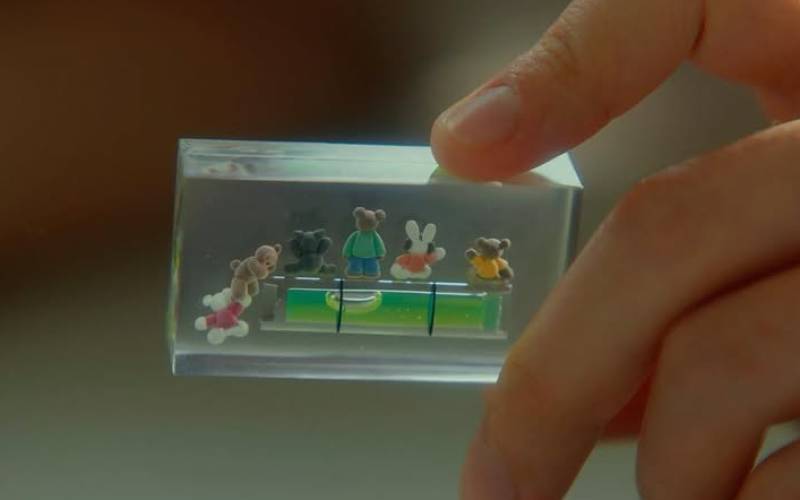

스토어 한쪽을 차지하고 있는 컨베이어 벨트가 굉장히 흥미롭다.

하루 생산량이 수천 개가 넘는 렌즈 공장에서 쓰이는 자동화 기계를 이곳에 맞게 축소한 것이다. ‘인스토어 프로덕션’이라는 콘셉트에 맞게 제작 시스템을 일부 떼어왔다고 생각하면 된다. 선택한 프레임과 렌즈를 트레이에 담아 컨베이어벨트에 태우면, 기계가 검안 정보를 바코드로 인식해 2~3분 내에 렌즈를 가공한다. 베를린 매장에서는 바쁠 때 70~100개 정도가 걸려서 돌아가고 있다. 서울에서도 곧 그런 날이 오길 바란다.(웃음)

인스토어 프로덕션이란 무엇인가?

검안 즉시 스토어에서 바로 제품을 제작하는 시스템이 합리적인 가격을 유지할 수 있게 하는 핵심 요소이다. 최대 20분 내에 완성된 안경을 받아볼 수 있다.

브랜드를 설명하는 하나의 단어를 꼽자면?

균형. 기술과 인간, 세대와 세대, 디자인과 기술같이 상반된 두 가지의 균형을 맞추는 것을 중요시 여긴다.

‘윤 저널’ 홈페이지도 굉장히 흥미롭다. 어떻게 기획하게 되었나?

우리 슬로건은 ‘시야의 확장(Widen your vision)’이다. 윤 저널은 편안한 시야뿐만 아니라 삶의 전반적인 시야도 함께 확장시켜주는 브랜드가 되도록 노력하겠다는 의미. 매장에서 열리는 다양한 이벤트, 도시와 밸런스를 주제로 하는 기사를 통해 고객들과 소통하고 문화 소식을 전하는 온라인 채널이다. 베를린 소식을 전하는 사이트(yun-berlin.com/journal)뿐만 아니라 서울판 윤 저널( yun-seoul.com/journal)도 지난 1월 오픈했다.

인테리어와 한편에 자리한 카페 위커파크도 윤이 추구하는 ‘균형’과 맥락을 같이하는 것 같다.

그렇다. 인테리어는 스튜디오 라보토리와 함께했다. 한국의 단색화와 미니멀리즘에서 영감받았다. 돌과 나무, 아크릴과 콘크리트 등 서로 다른 마감재가 조화롭게 어우러져 있다. 또 위커파크의 바리스타 역시 균형을 굉장히 중요하게 생각한다. 시지도, 고소하지도 않는 딱 중간 맛을 제일 좋아한다더라.(웃음)

Credit

- 에디터/ 윤혜영

- 사진/ 권중호

- 웹디자이너/ 김유진

Celeb's BIG News

#스트레이 키즈, #BTS, #엔믹스, #블랙핑크, #에스파, #세븐틴, #올데이 프로젝트, #지 프룩 파닛

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

하퍼스 바자의 최신소식